Wildnis in Deutschland – Gregor Louisoder Umweltstiftung ist Partner

wildnis-in-deutschland.de bündelt Informationen rund um das Thema „Wildnis in Deutschland“ erstmals an einer Stelle. Die Überlegung hinter der neuen Webseite ist es, Organisationen, Institutionen, aber auch Journalisten ein qualitativ hochwertiges Portal zu bieten, aus dem sie sich bedienen können – mit fundierten Texten, hochwertigen Bildern, einer Zitatesammlung und gutem Hintergrundmaterial. Das Portal wird Schritt für Schritt weiter ausgebaut.

wildnis-in-deutschland.de bündelt Informationen rund um das Thema „Wildnis in Deutschland“ erstmals an einer Stelle. Die Überlegung hinter der neuen Webseite ist es, Organisationen, Institutionen, aber auch Journalisten ein qualitativ hochwertiges Portal zu bieten, aus dem sie sich bedienen können – mit fundierten Texten, hochwertigen Bildern, einer Zitatesammlung und gutem Hintergrundmaterial. Das Portal wird Schritt für Schritt weiter ausgebaut.

Mit der Freischaltung der neuen verbandsübergreifenden Wildnisplattform löscht die Gregor Louisoder Umweltstiftung Doppelangebote wie die Bereiche „Gebiete finden/melden“ in ihrem eigenen Angebot auf eintropfen.de .

Wildnis in Deutschland: Gregor Louisoder Umweltstiftung ist Partner

Die Initiative „Wildnis in Deutschland“ ist ein Zusammenschluss der Partner BUND, Deutsche Umwelthilfe, EuroNatur, EUROPARC Deutschland, Greenpeace e. V., Gregor Louisoder Umweltstiftung, GRÜNE LIGA, Heinz Sielmann Stiftung, NABU, NABU-Stiftung, Naturstiftung DAVID, Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, Michael Succow Stiftung, Vogelschutz-Komitee, WWF Deutschland, Zoologische Gesellschaft Frankfurt, um sich gemeinsam für mehr Wildnis in Deutschland einzusetzen. Insbesondere soll gemeinsam auf die Erreichung des 2 %-Wildnisziels der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) hingewirkt werden. Neben der Umsetzung von Flächenprojekten, der jeweiligen Partner, die zur Erreichung des Ziels beitragen, sollen durch die Initiative weitere Maßnahmen (insbesondere aus den Bereichen Flächenschutz und Kommunikation) initiiert, koordiniert und unterstützt werden. Hierzu haben sich die Partner auf ein gemeinsames Verständnis von Wildnisgebieten in Deutschland geeinigt.

Posted in Schutzgebiete and tagged nationalpark, nationalpark steigerwald, wildnis, Wildnis in Deutschland by Claus Obermeier with no comments yet.

Angriff der Windenergie-Lobby auf Artenschutz

Windenergie-Lobby – NABU entlarvt Lobby-Studie zu Rotmilan und Mäusebussard

Anlässlich der für heute angekündigten Studie „Windenergie und Rotmilan – Ein Scheinproblem“ des Schweizer Ingenieurbüros KohleNusbaumer kritisiert der NABU den Versuch von Teilen der Windenergie-Branche, mit unhaltbaren Aussagen den Eindruck zu erwecken, dass ein Konflikt zwischen Windenergie und dem Schutz von Greifvögeln gar nicht existiert.

„Der NABU ist enttäuscht von der mangelnden Bereitschaft von Teilen der Windenergie-Branche, ein real existierendes Artenschutzproblem anzuerkennen und gemeinsam an sinnvollen, von geltendem Recht gedeckten Lösungen für eine naturverträgliche Energiewende zu arbeiten. Stattdessen hofft man, mit dieser Vogel-Strauß-Taktik einfach weitermachen zu können wie bisher. Verstöße gegen das Artenschutzrecht werden durch Wegdiskutieren des Problems aber nicht geheilt und haben vor Gericht keine Chance“, sagte NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.

„Der NABU ist enttäuscht von der mangelnden Bereitschaft von Teilen der Windenergie-Branche, ein real existierendes Artenschutzproblem anzuerkennen und gemeinsam an sinnvollen, von geltendem Recht gedeckten Lösungen für eine naturverträgliche Energiewende zu arbeiten. Stattdessen hofft man, mit dieser Vogel-Strauß-Taktik einfach weitermachen zu können wie bisher. Verstöße gegen das Artenschutzrecht werden durch Wegdiskutieren des Problems aber nicht geheilt und haben vor Gericht keine Chance“, sagte NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.

Greifvögel, wie der weltweit bedrohte und vor allem in Deutschland heimische Rotmilan, gehören zu jenen Arten, die am meisten durch Kollisionen mit Windrädern gefährdet sind. Dieses Problem ist wissenschaftlich hinlänglich belegt. Es muss, genau wie andere naturschutzfachliche Belange, von der Branche anerkannt und bei der Planung von Vorranggebieten und jedes einzelnen Windrads berücksichtigt werden. Andernfalls ist der dringend erforderliche naturverträgliche Ausbau der Windenergie nicht möglich.

Erst im vergangenen Jahr wurde im sogenannten „Helgoländer Papier“ der Länderarbeitsgemeinschaft der staatlichen Vogelschutzwarten der aktuelle Stand der Wissenschaft zur Gefährdung von Vögeln durch Windkraft an Land zusammengestellt. Für die betroffenen Arten empfiehlt das Papier fachlich fundierte Mindestabstände zwischen windkraftsensiblen Vogelvorkommen und Windenergieanlagen. Diese Angaben dienen auch den Gerichten als fachliche Messlatte. Die nun vorgestellte Studie des Büros KohleNusbaumer und andere durch die Windenergiebranche in den letzten Monaten gestreute Dokumente sollen suggerieren, dass die weltweit anerkannte Gefährdung von Greifvögeln durch Windenergie nicht existiert. So erhofft sich ein Teil der Branche, die Windenergie ausbauen zu können, ohne Rücksicht auf den Artenschutz und in der Praxis bewährte Regeln wie das Helgoländer Papier nehmen zu müssen.

„Bei näherer Betrachtung entpuppen sich diese Studien schnell als interessengeleitete Lobby-Papiere. Hier werden selektiv ausgewählte Fakten aus nicht vergleichbaren Quellen in irreführender Weise vermengt. So schafft es der Autor beispielsweise, einen deutschlandweit leicht zurückgehenden Rotmilanbestand in einen dramatischen Bestandsanstieg umzudeuten. Fakt ist allerdings: Der Rotmilan nimmt zwar in der Heimat des Autors, also in der Schweiz, zu. Doch die Schweiz ist auch weitgehend windenergiefrei. In Deutschland hingegen nimmt der Rotmilan nur im bisher windkraftarmen Südwesten zu, während seine Bestände im windkraftreichen Norden und Osten Deutschlands zurückgehen“, so NABU-Vogelschutzexperte Lars Lachmann.

Eine 2013 im Fachblatt Journal for Nature Conservation veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung berechnete, dass allein im Land Brandenburg jährlich vermutlich um die 320 Rotmilane an Windkraftanlagen tödlich verunglücken. Für ganz Deutschland muss bei einem aktuellen Brutbestand von 12.000 bis 18.000 Paaren entsprechend von über 1.000 Todesfällen pro Jahr ausgegangen werden. In Regionen mit vielen Windenergieanlagen wird damit bereits heute die Grenze der Belastbarkeit der Population erreicht. Umso wichtiger ist es dafür zu sorgen, dass neue Windräder nur dort gebaut werden, wo keine erhöhte Tötungsgefahr besteht.

Für den wesentlich häufigeren Mäusebussard ist nach den Ergebnissen einer neuen, vom Bundeswirtschaftsministerium finanzierten Studie sogar mit 10.000 bis 12.500 kollidierten Vögeln pro Jahr zu rechnen. Dies kann in bestimmten Regionen ebenfalls zu einem Zusammenbruch der Bestände führen, wie er beispielsweise in Schleswig-Holstein bereits zu beobachten ist.

Windenergie-Lobby: Presseinfo NABU

Windenergie-Lobby: Hintergrundpapier NABU

Posted in Allgemein and tagged Windenergie Artenschutz, Windenergie und Artenschutz, Windenergie-Lobby by Claus Obermeier with no comments yet.

Filme für die Umweltbildung

Filme für die Umweltbildung: Unter www.filme-umweltbildung.de entsteht in den nächsten Wochen und Monaten ein Portal für Filme zur Umweltbildung.

Filme für die Umweltbildung: Unter www.filme-umweltbildung.de entsteht in den nächsten Wochen und Monaten ein Portal für Filme zur Umweltbildung.

Den Anfang hat bereits eine Serie aus Kurzfilmen über Moore gemacht. Der bekannte Naturfilmer Jan Haft führt uns in dieser Kurzfilmreihe in das faszinierenden Ökosystem der Moore und stellt uns einige wichtige Pflanzenarten und Zusammenhänge vor.

Doch die Kurzfilme über Moore stellen nur den Auftakt einer ganzen Reihe von Filmbeiträgen dar, denn wir konnte einige gewichtige Partner für unsere Filme für die Umweltbildung gewinnen.

Diese sind unter anderem:

– Naturhistorisches Museum Wien, Abteilung Umweltbildung: „Einer unserer Leitsätze: Erkennen allein ist nicht genug – erst das Verstehen,ist die Motivation und der „Therapieansatz“, den die Gesellschaft heute, in einer sich rasch verändernden Welt, am dringendsten benötigt. Im Hintergrund und an der „Front“ arbeitet ein eingespieltes Team, um umweltbezogene Themen in frischer und lebendiger Form aufzubereiten – und vor allem, um ein selbstverständliches „Auf-die Natur-Zugehen“ zu ermöglichen“.

– nautilusfilm, Dorfen: „Mit über 180 Auszeichnungen auf internationalen Naturfilmfestivals ist nautilusfilm Deutschlands meist prämierte Naturfilmproduktion. Und das hat einem Grund: Wir lieben die Natur. Und unseren Beruf“.

– polyband, München: „polyband ist ein Medienunternehmen, das audiovisuelle Rechte an nationalen und internationalen Filmen und Programmen erwirbt oder koproduziert und vorwiegend im deutschsprachigen Raum auswertet. Die Verwertung erfolgt über verschiedene Formate und Vertriebswege: Kino, DVD, Blu-ray Disc und zunehmend über das Internet. Dank des großen Engagements und der Leidenschaft und Begeisterung für außergewöhnliche Themen ist es polyband gelungen, ein interessantes, vielseitiges Filmangebot aufzubauen und im Bereich Special Interest zu einem der Marktführer zu werden. Im Jahr 2010 wurde polyband mit dem Video Champion Business-Award für die herausragende Programmvermarktung im Bereich Special Interest ausgezeichnet“.

Neugierig geworden, dann sehen Sie sich doch gleich die ersten Filme an. Vergessen Sie auch nicht, sich die Seite www.filme-umweltbildung.de als Lesezeichen zu hinterlegen, denn Sie können also auch in Zukunft mit spannenden und lehrreichen Filmen auf unserem neuen Film-Portal rechnen.

Posted in Allgemein and tagged Filme Artenschutz, Filme für die Umweltbildung, Filme Naturschutz, Filme Umweltbildung, Filme Umweltschutz by Andreas Abstreiter with no comments yet.

Fotofalle nimmt Wolf im Landkreis Starnberg auf

Wolf im Landkreis Starnberg. Mit einer Fotofalle wurde dieses Tier in einem Jagdrevier dokumentiert. (Foto: BJV_Kreisgruppe Starnberg)

Wolf im Landkreis Starnberg: Am 7.3.2016 wurde ein Wolf im nördlichen Landkreis Starnberg fotografiert. Anhand von wolfstypischen Merkmalen bestätigten Experten den Anfangsverdacht. Auf weiteren vorliegenden Bildern kann nicht einwandfrei ein Wolf identifiziert werden.

Damit ist diese Aufnahme die zweite Wolfsmeldung in Bayern in diesem Jahr. Im Landkreis Starnberg war bereits 2006 ein Wolf überfahren aufgefunden worden. Dieses Tier stammte aus der Südwestalpen-Population. Im aktuellen Fall liegen keine genetischen Proben vor, so dass eine eindeutige Bestimmung der Herkunft nicht möglich ist.

Pressemitteilung Landesamt für Umwelt: „Wolf im LK Starnberg fotografiert“

Artikel SZ 16.3.2016: „Immer mehr Wölfe in Bayern unterwegs„

Posted in Wolf and tagged Wolf im Landkreis Starnberg, Wolf Landkreis Starnberg, Wolf Starnberg by bayernwild with no comments yet.

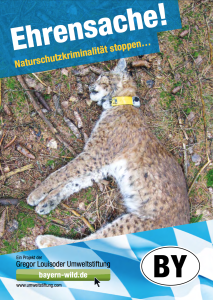

Getötete Luchse: Dritter Fall illegal innerhalb eines Jahres

Luchse im Bayerischen Wald sind durch illegale Tötungen massiv in ihrem Bestand gefährdet. Der aktuelle Fall ist der 5. getötete Luchs seit 2012.

Getötete Luchse: Am 10.3.2016 gab die Polizei Niederbayern in einer Pressemitteilung bekannt, dass der am 29.12.2015 am Straßenrand tot aufgefundene Luchs im Landkreis Grafenau nicht Opfer eines Verkehrsunfalles wurde.

Zunächst lag auf Grund des Fundortes der Verdacht nahe, dass das Tier beim Versuch die Straße zu überqueren von einem Auto verfasst und getötet wurde. Ein Unfall wurde nicht gemeldet. Das Tier wurde von einem Anwohner entdeckt und gemeldet. Polizei und das zuständige Landesamt für Umwelt wurden informiert. Augenscheinlich konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Es handelt sich um ein Jungtier, dass 2015 geboren ist.

Das Tier wurde an das auf die Obduktion und weitere Untersuchungen an Wildtieren spezialisierte Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin übersandt. Zunächst war unspezifisch von „menschlicher Gewalteinwirkung“ die Rede. Später wurde bekannt, dass das Tier mit einer Drahtschlinge erdrosselt wurde. Genauere Umstände sind bislang nicht bekannt.

Damit ist dieser tote junge Luchs der dritte bekannt gewordene Fall für das Jahr 2015. Seit 2012 fielen 5 Luchse (davon eine trächtige Luchsin) Straftätern im Bayerischen Wald zum Opfer. Bislang konnte keiner der Fälle aufgeklärt werden.

Die Naturschutzverbände in Bayern fordern seit Jahren eine strukturierte Aufklärungsarbeit und politische Unterstützung für die ermittelnden Beamten. Petitionen und weitere Aktionen fanden auf politischer Ebene bislang kaum Gehör. Durch mediale Aufmerksamkeit und die Arbeiten der Naturschutzverbände zeigen sich sehr gute Ansätze und Bemühungen einzelner Institutionen.

Die Polizeidirektion Oberpfalz (befasst mit dem Fall der abgetrennten Luchsläufe 2015) erarbeitete ein internes Ermittlungskonzept Luchs als Handreichung für Polizeibeamte in Bayern. Zusätzlich ruft die Polizei in einem Faltblatt die Öffentlichkeit auf Fälle illegaler Tötung zu melden.

Die bayerische Umweltministerin Scharf verurteilt auch den aktuellen Fall illegaler Luchs-Tötung und setzt wieder eine Belohnung von 10.000€ für Hinweise aus die zu einer Ergreifung des/der Täter/s führen. Eine Belohnung war bereits im Fall der abgetrennt aufgefundenen Luchsläufe (Mai 2015) aussetzt worden. Die Ermittlungen dazu sind eingestellt.

Seit wann die Untersuchungsergebnisse vorliegen und seit wann die Ermittlungen dazu laufen war bis Abschluss des Beitrages nicht in Erfahrung zu bringen. Wir liefern die Informationen baldmöglichst nach.

Posted in Luchs, Naturschutzkriminalität and tagged Getötete Luchse, Luchse Bayerischer Wald, Luchse im Bayerischen Wald, Naturschutzkriminalität by bayernwild with no comments yet.

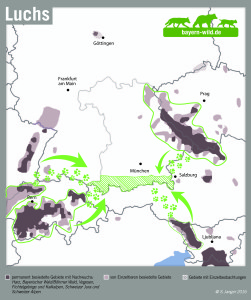

Luchs im bayerischen Alpenraum: Salzburger Positionspapier (Stand: 26.2.2016)

Luchs im bayerischen Alpenraum: Wir setzen uns insbesondere für eine umfassende Rückkehr des Luchses in die geeigneten Lebensräume in den bayerischen Alpen ein. Wir danken ausdrücklich für die engagierte Arbeit der Naturschutzinitiativen und Jagdverbände in den angrenzenden Alpenländern und deren umfassende Luchsschutzprojekte inkl. Bestandsstützung, die das möglich machen[i].

Luchs im bayerischen Alpenraum: Wir setzen uns insbesondere für eine umfassende Rückkehr des Luchses in die geeigneten Lebensräume in den bayerischen Alpen ein. Wir danken ausdrücklich für die engagierte Arbeit der Naturschutzinitiativen und Jagdverbände in den angrenzenden Alpenländern und deren umfassende Luchsschutzprojekte inkl. Bestandsstützung, die das möglich machen[i].

Bayern hat jetzt einen großen Nachholbedarf, um auch in den bayerischen Alpen kompetente und handlungsfähige Strukturen, hinausgehend über die Teilnahme an diversen Arbeitsgruppen, dazu zu schaffen.Insbesondere müssen folgende Projektmodule umgesetzt werden:

- Monitoring

- umfassende Umweltbildung

- umfassende Info- und Herdenschutzangebote für betroffene Zielgruppen (Gehegewildhalter etc.)

- umfassende Beratungsangebote für den Bereich Jagd

- umfassende Fortbildung und Sensibilisierung der Polizeibehörden gegenüber Straftaten.

- Soll der Alpenraum wieder dauerhaft mit einer stabilen Luchspopulation besiedelt werden, werden bestandsstützende Wiederansiedlungsmaßnahmen auch in Bayern unumgänglich sein, wie sie seit geraumer Zeit gefordert[ii], auch in Bayern geplant und seit den 1970er Jahren beispielsweise in der Schweiz, Slowenien, Österreich, Frankreich, Italien geschehen sind[iii].

Alle Aktivitäten sollten mit den Luchsprojekten in den angrenzenden Alpenländern[iv] umfassend koordiniert und vernetzt werden , um langfristig eine vitale und überlebensfähige Alpenluchspopulation zu erreichen. Die einzelnen Subpopulationen des Alpenraumes sind weit voneinander entfernt und aufgrund von menschlichen Wanderbarrieren (Autobahnen etc.) sowie natürlichen Wanderhindernissen (große Flüsse) kaum vernetzt. [v]

Die bayerische Politik muss beim Luchsschutz Anschluss an die internationalen Bemühungen zum Schutz der Artenvielfalt finden. Es ist ein Armutszeugnis, wenn in Bayern ambitionierte Projekte zum Luchsschutz nicht vorankommen, während in unseren Nachbarländern engagiert am Aufbau überlebensfähiger Luchspopulationen gearbeitet wird und wir gleichzeitig von den viel ärmeren Ländern in Afrika und Asien gigantische Anstrengungen und wirtschaftliche Einbußen zum Schutz bedrohter Arten einfordern.

Claus Obermeier, Vorstand der Gregor Louisoder Umweltstiftung

Stefanie Jaeger, Projektstelle Bayern wild

[i] SCALP Status and Conservation of the Alpine Lynx Population. Ziel des SCALP ist es, (1) Monitoring-Standards zu entwickeln, die es erlauben, die erhobenen Daten aus verschiedenen Ländern zu vergleichen; (2) regelmässig Statusberichte zu veröffentlichen; (3) Erhaltungs- und Managementkonzepte zu entwickeln und (4) Expertisen zum Luchs in den Alpen zu erstellen. In der Arbeitsgruppe sind alle Alpenländer vertreten.

WISO: Plattform WISO der Alpenkonvention, die im Mandat u.a. die Managementoptionen für Erholung und Erhaltung von Wolf- und Luchspopulationen, Koordinierung von Schutzmaßnahmen für den Luchs, genetisches Monitoring (Risiken für Erhaltung der Luchspopulation) beinhaltet.

[ii] Vgl. Der Luchs im deutschsprachigen Alpenraum mit Schwerpunkt Westösterreich – Ausgangssituation und Perspektiven. Johannes Rüdisser, Bericht im Auftrag des WWF Österreich.

[iii] Experten gehen davon aus, dass eine Wiederbesiedlung durch selbst einwandernde Luchse in den bayer. Alpen unwahrscheinlich ist, da die Wanderstrecken der weiblichen Tiere bei max. 44km liegt (SCALP News Jan. 2016).

[iv] Auf ca. 200.000km² Alpenraum wurden im Jahr 2011 138-180 selbstständige Luchse geschätzt.

[v] Außerhalb Bayerns gab es bereits umfangreiche Projekte zur Biotopvernetzung und zum Abbau von Wanderbarrieren für Säugetiere. Vgl. Feasibility Study for a transnational Alpine-Carpathian-Corridor Projekt. WWF Österreich, 2007; Lebensader für Europas Artenvielfalt – der Alpen-Karpaten-Korridor. WWF Österreich ohne Zeitangabe; Ökologische Korridore im Alpenraum – ein Hintergrundbericht. CIPRA 2006 (Übersetzung: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Posted in Allgemein, Luchs and tagged alpen, Diskussion Luchs, Luchs, Luchs Alpen, Luchs im bayerischen Alpenraum, Luchs in Bayern, Luchsmord, Luchstötung, wiederauswilderung by Claus Obermeier with no comments yet.

Mehr Naturwälder für Bayern – BN und Greenpeace legen neue Studie vor

Buchenschutzgebiet im Steigerwald

Der BUND Naturschutz in Bayern (BN) und Greenpeace legen eine Studie für ein Naturwaldverbundsystem in Bayern vor. Damit soll der große Mangel an Naturwäldern und alten Bäumen in Bayern behoben werden und die biologische Vielfalt in den Wäldern besser bewahrt werden. Als zentrale Bausteine eines Naturwaldverbundes schlagen BUND Naturschutz und Greenpeace neue Großschutzgebiete von über 2.000 Hektar Größe im Spessart, Nordsteigerwald, Gramschatzer Wald, Hienheimer Forst und Ammergebirge vor.

Der Vernetzung sollen mittelgroße Gebiete in weiteren 27 Waldgebieten Bayerns und viele kleine Waldgebiete dienen, insgesamt 88.000 Hektar. „Wir appellieren an die Bayerische Staatsregierung einen Dialogprozess zu starten, bei dem geeignete Flächen für ein Naturwaldverbundsystem diskutiert und ausgewählt werden“ so Hubert Weiger, Landesvorsitzender des BN. „Die vorgelegte Studie stellt dazu eine geeignete Diskussionsgrundlage dar.“ „Bayern hat nicht nur die Verpflichtung sondern auch das Potenzial in fast 50 Waldgebieten der Natur und Schöpfung Vorrang vor wirtschaftlicher Nutzung einzuräumen“, so Martin Kaiser, Leiter Wälder, Meere und Biodiversität bei Greenpeace Deutschland. „Davon profitieren auch die Regionen und die Menschen.“ „Die Einrichtung von Naturwäldern ist nicht nur eine Notwendigkeit für Natur- und Klimaschutz in Bayern, sondern auch eine Verpflichtung, die die bayerische Regierung umsetzen muss“, fordern Greenpeace und BN. Die vorgeschlagenen Waldgebiete liegen nur im öffentlichen Wald, vor allem im Staatswald und nicht im Privatwald.

Bayern ist sehr arm an alten Bäumen und an Naturwäldern, die sich frei und ohne Holznutzung entwickeln dürfen. Viele Waldarten, die in diesen Wäldern ursprünglich vorhanden waren, sind in Bayern ausgestorben oder hoch bedroht und fristen ein ständiges Dasein weit oben auf den Roten Listen. Um diese Defizite zu beheben, hat die Bundesregierung mit der Nationalen Biodiversitätsstrategie 2007 beschlossen, dass deutschlandweit zehn Prozent der öffentlichen Wälder bis 2020 der natürlichen Entwicklung überlassen werden sollen. Im Gegensatz zu fast allen anderen Bundesländern lehnt es Bayern bislang ab, diese Ziele umzusetzen. „Bevor die wenigen geeigneten Waldgebiete infolge der praktizierten forstlichen Intensivnutzung noch weiter schwinden, soll der Holzeinschlag in den alten staatlichen Laubwäldern ruhen, bis auch Bayern diese Ziele umsetzt“, so Richard Mergner, Landesbeauftragter des BN. Gegenwärtig werden in Bayern nur drei Prozent der öffentlichen Waldfläche als Naturwälder geschützt. Da es bis heute kein Gesamtkonzept für holznutzungsfreie Wälder in Bayern gibt, haben BN und Greenpeace dieses Konzept für ein Naturwaldverbundsystem entwickelt. Die Grundlagen dafür erarbeitete Norbert Panek, ein renommierter Experte für Buchenwälder.

TROTZ DEFIZITE NOCH POTENTIAL FÜR NATURWÄLDER IN BAYERN VORHANDEN

„Obwohl Bayern das waldreichste Bundesland ist, gibt es wegen des verbreiteten Nadelholzanbaus nur noch wenige Waldgebiete, die für eine Naturwaldentwicklung geeignet sind“, stellt Panek fest. Aktuell sind in Bayern nur 33.000 Hektar als Naturwälder geschützt und diese sind auch sehr ungleich in den Regionen verteilt. In weiten Teilen Nordost- und Ostbayerns, in ganz Mittelfranken sowie in großen Landesteilen zwischen Donau und Alpenvorland existieren kaum mehr größere naturnahe Waldgebiete bzw. allenfalls kleinflächige Wälder, die für eine Naturwaldentwicklung geeignet sind. Dort sind wegen der historischen und aktuellen Waldbehandlung großflächig naturferne Nadelforsten entstanden.

BUNTER MIX AUS GROSSEN, MITTELGROSSEN UND KLEINEN NATURWÄLDERN

Nur in ausreichend großen Gebieten können sich Wälder in den verschiedenen Ausprägungen ohne Randeinflüsse natürlich entwickeln und erneuern. Nur dort können Populationen anspruchsvoller Waldarten langfristig überleben, was ja das Ziel sein muss. Als Ergebnis der Studie lassen sich nur noch in fünf der 15 Wuchsgebiete Bayerns geeignete Großschutzgebiete finden (+43.800 Hektar). Es war unmöglich mindestens ein Großschutzgebiet je Wuchsgebiet zu finden. Umso wichtiger war es Potentialgebiete für mittelgroße Naturwälder (500 – 2.000 Hektar) zu identifizieren. In dieser Kategorie werden 27 Waldgebiete in neun von 15 Wuchsgebieten vorgeschlagen (+ 20.300 Hektar). In die Kategorie kleine Naturwaldgebiete fallen einige konkrete Gebietsvorschläge, die durch Vorschläge aus neun identifizierten Auwaldregionen in Südbayern ergänzt werden sollen (+5.900 Hektar). Zusätzlich soll die Fläche der Naturwaldreservate um 50 Prozent vergrößert werden (+3.300 Hektar) und dauerhaft holznutzungsfreie, kleinere Altholzinseln eingerichtet werden (+10.800 Hektar). Dadurch ließe sich die Fläche kleiner Naturwaldgebiete von derzeit 10.470 Hektar auf 34.700 Hektar mehr als verdreifachen.

Presseinfo BN 22.2.2016

Posted in Allgemein and tagged Naturwälder, Naturwälder Bayern by Claus Obermeier with 1 comment.

Zur Konferenz „Beutegreifer / Almwirtschaft“ in der bayerischen EU-Vertretung Brüssel: Almwirtschaft und Naturschutz gehören zusammen

Wölfe in Deutschland – dank des strengen Schutzes sind sie wieder zurück. (Bild: Gehegeaufnahme Tierfreigelände Neuschönau, R. Simonis)

Almwirtschaft und Schutz der großen Beutegreifer Wolf, Bär und Luchs im Alpenraum gehören zusammen – Almwirtschaft in Bayern wird hauptsächlich aus naturschutzbezogenen Förderprogrammen der EU und des Freistaates finanziert und sollte daher eine Vorreiterrolle beim Artenschutz einnehmen.

Am kommenden Montag findet in der bayerischen Landesvertretung in Brüssel eine Konferenz und Podiumsdiskussion zum Thema „Auswirkungen der Rückkehr großer Beutegreifer auf die alpine Landwirtschaft“ statt. In speziellen Fällen wie der Almwirtschaft mit Schafen im Gebirge kann der Schutz von Herden vor Wolfsübergriffen mit erheblichem Aufwand verbunden sein. Es handelt sich dabei in den Hochlagen (heute) nicht um eine produktionsorientierte Landwirtschaft, sondern um eine staatlich finanzierte Landbewirtschaftung, um bestimmte Ziele wie die Erhaltung von Blumenwiesen oder des Landschaftsbildes zu sichern. Die naturschutzgerechte Almwirtschaft muss auch nach der Rückkehr des Wolfes sichergestellt sein.

Die Rückkehr der großen Beutegreifer ist – besonders im Alpenraum durch die freie Weide und die topografischen Gegebenheiten – mit Schwierigkeiten und erhöhtem Einsatz verbunden. Hier muss Unterstützung durch Politik und Naturschutz stehen. Die Rückkehr der ehemals heimischen Arten wie Luchs und Wolf zeigt die erfolgreiche Naturschutzpolitik und –arbeit der letzten Jahre. Almwirtschaft hat eine große kulturelle und auch naturschutzfachliche Bedeutung. Beides – große Beutegreifer in almwirtschaftlichen Bereichen – kann, ja muss sogar nebeneinander funktionieren. Es obliegt Politik, Naturschutz und Landwirtschaft gemeinsam daran zu arbeiten und größtmögliche Unterstützung für betroffene Gruppen zu schaffen.

Bayerische Almwirtschaft ist aus Naturschutztöpfen und Programmen zur naturschutzgerechten Landwirtschaft hoch gefördert – Alm-Aktionsplan Wolf existiert bereits

Das bayerische Umweltministerium veröffentlichte folgende Zahlen: 2010 wurden über das Vertragsnaturschutzprogramm in den bayerischen Landkreisen mit Alpenanteil 5,5 Millionen Euro ausbezahlt. Für den Erhalt von 5500 Hektar Alm- und Alpflächen wurden im Jahr 2010 665000 Euro bereitgestellt. Aktuelle Zahlen sind nur mit hohem Rechercheaufwand zu erhalten, da viele verschiedene Fördertöpfe und Förderprogramme sowie reguläre EU-Agrarsubventionen zusammengeführt werden müssten. Einen Überblick geben die folgenden Dokumente des Bayerischen Landtages:

- http://www.florian-streibl.de/new/images/anfragen/wahlperiode_1/frage120.pdf

- http://www.florian-streibl.de/new/images/anfragen/2013/frage279.pdf

Vom Bayerischen Umweltministerium wurde bereits vor Jahren ein eigener, mit zusätzlichen Finanzmitteln ausgestatteter Alm-Aktionsplan Wolf ausgearbeitet. Weitere Infos: http://s65fcd70143c51ffd.jimcontent.com/download/version/1306568200/module/5192026363/name/almaktionsplan_wolf.pdf

Allianz für Naturschutz und Landwirtschaft in den Alpen hat Position für den Schutz von Wolf & Co. bezogen

Dazu die „Allianz für Naturschutz und Landwirtschaft in den Alpen“ aus Naturschutzverbänden und der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft am 22.1.2013: Eine Ökologisierung der EU-Agrarpolitik ist gerade für die kleinstrukturierte Land(wirt)schaft des Alpenraumes eine zentrale Chance und Notwendigkeit zugleich. „Nur so können wir einerseits eine Intensivierung und andererseits eine flächige Aufgabe der Bewirtschaftung verhindern und den Artenreichtum erhalten“, sagte damals Hubert Weiger, Landesvorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN).„Die Aufrechterhaltung der Almwirtschaft darf nicht zu einer Straßenerschließung jeder Alm oder einer Ablehnung zurückkehrender Wildtiere wie Wolf und Luchs führen, nur weil höherer Arbeitsaufwand für naturschutzkonforme Almwirtschaft nicht entsprechend höher belohnt wird.“ In Bayern ist die Zahl der Almen und Alpen in den letzten Jahrzehnten relativ konstant geblieben, während italienische und französische Almgebiete einen enormen Rückgang verzeichnen.

Schutz der Herden auch im Alpenraum möglich

Wölfe lebten und leben auch heute meistens in Gebieten mit Schaf- und Ziegenhaltung. Dazu wurden über Jahrhunderte bewährte Schutzmaßnahmen entwickelt, die Tierverluste durch Wölfe minimieren. Besonders bewährt haben sich in Mitteleuropa spezielle Herdenschutzhunde, die die Herde aktiv gegen Wölfe verteidigen. Heute stehen mit mobilen Elektrozäunen weitere technische Mittel zur Verfügung, die Übergriffe von Wölfen weitgehend ausschließen. Kommt es trotzdem mal zu einem Schaden, wird er in Bayern vom Staat übernommen. Am Landesamt für Umwelt in Bayern existiert eine eigene Stelle „Herdenschutz“.

Presseinfo GLUS 11.2.2016

Posted in Allgemein and tagged Almwirtschaft, Almwirtschaft und Naturschutz, Naturschutz by Claus Obermeier with no comments yet.

Naturschutzkriminalität und Artenschutz – Gesetzeslage und Strafmaß

2012 wurde die in freier Wildbahn lebende Luchsin Tessa vergiftet. Nationale und internationale Abkommen regeln den Schutz der besonders geschützten Wildtiere. Doch die Gefahr gefasst zu werden ist bislang gering. (Foto: Nationalpark Bayer. Wald)

Naturschutzkriminalität stoppen – unter diesem Slogan informieren wir über Naturschutzkriminalität vor unserer Haustüre. Darunter verstehen wir in erster Linie kriminelle Handlungen an freilebenden, geschützten Wildtierarten. Hier in Bayern sind davon vor allem Greifvögel, Biber, Fischotter und Luchse betroffen.

Regelungen Artenschutz

Viele Richtlinien und Konventionen versuchen den Schutz wildlebender Tierarten und deren Lebensräume sicherzustellen. Die Regelungen und die Umsetzung in den einzelnen Ländern ist oftmals unübersichtlich.

– CITIS Regelt international den Transport und Handel von geschützten Wildtierarten und deren Produkte

– FFH (Flora-Fauna-Habitat)Richtlinie beinhaltet den Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume von europäischer Bedeutung

– Vogelschutzrichtlinie soll die europäischen Vogelarten schützen

– In der Berner Konvention sind Entnahme und Nutzung europäischer Wildtiere geregelt

– Bonner Konvention, hier geht es um wandernde Wildtiere

Besonders geschützte Wildtiere – Gesetzeslage in Deutschland

Bereits die Nachstellung auf geschützte Tierarten ist strafbar. 2015 wurde diese verstümmelte Wiesenweihe aufgefunden. (Bild: LBV)

Die Gesetzeslage wäre eindeutig. Nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) stehen besonders geschützte Wildtierarten kurz gefasst unter folgenden Schutz (BNatSchG Abschn. 3):

- es darf ihnen weder nachgestellt werden, noch dürfen sie gefangen, verletzt oder getötet werden. Das gilt auch für den Nachwuchs.

- Das Aufsuchen geschweige denn Zerstören von Horsten, Wurfhölen etc. ist tabu.

- Gerade während der sensiblen Phasen (Paarungs-, Aufzuchzeit, Überwinterung etc.) sind erhebliche Störungen untersagt. Darunter versteht der Gesetzgeber eine Störung, die den „Erhaltungszustand einer lokalen Population einer Art verschlechtert“.

- Die Tiere dürfen nicht in Besitz genommen werden, jegliche „Be- und Verarbeitung“ ist verboten

- Ebenso sind der Verkauf (bereits das Angebot dazu), Kauf (bereits das Gesuch), der Tausch oder die Beförderung verboten. Hier gibt es Regelungen durch die Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, kurz CITIS, die beispielsweise einen Transport und Austausch dieser Tierarten zwischen Zoos ermöglicht.

Greifvögel, Fischotter und Luchs gehören zu den jagdbaren Tierarten (fallen also auch unter das Jagdrecht) sind aber ganzjährig geschont. Bei tieferem Interesse hier die Links zu Bundesjagdgesetz und bayerisches Jagdgesetz.

Strafmaß nach BNatSchG

Bei Vergehen gegenüber besonders geschützten Tierarten handelt es sich um Straftaten. Hier sind neben hohen Geldstrafen durchaus auch Freiheitsstrafen vorgesehen. Bei Jagdscheininhabern ist der Entzug des Jagdscheins möglich.

Leider wurden in Bayern in den vergangenen Jahren die Täter selten gefasst und verurteilt.

Naturschutzkriminalität: Wo kein Kläger, da kein Richter

Verdachtsfälle sollten immer der Polizei und an Naturschutzverbände gemeldet werden. Wenn sich der Verdacht nicht erhärtet, umso besser.

… und natürlich auch keine Strafe. Daher ist es wichtig um die Regelungen zu wissen. Das Entfernen von bspw. Horsten, bereits das Nachstellen (Fangkörbe, anderweitige Fallen mit dem Ziel geschützte Tierarten zu fangen) sind bereits Straftaten die gemeldet werden müssen. Eine erfolgreiche Strafverfolgung und Verurteilung würde den Ernst der Situation unterstreichen: es geht um den dauerhaften Erhalt und Schutz unserer heimischen Tierwelt, der nicht durch Selbstjustiz in Gefahr geraten darf.

Was ist zu tun, wenn Sie einen Verdacht haben?

Informieren Sie die Polizei und dokumentieren sie den Fundort/die Situation. Weitere Tipps:

Faltblatt Naturschutzkriminalität stoppen

Greifvogelvergiftung – Was ist zu tun? Hinweise des LBV

Videoclip: Was Tun beim Fund einer geschützten Tierart?

Posted in Naturschutzkriminalität and tagged Artenschutz, Naturschutzkriminalität by bayernwild with no comments yet.