Förderpreis Wissenschaft

https://www.umweltstiftung.com/foerderpreise/foerderpreise-wissenschaft

Die Gregor Louisoder Umweltstiftung vergibt an Nachwuchswissenschaftler*innen, die sich mit ihren Abschlussarbeiten (Masterarbeiten, Dissertationen) außergewöhnlich für den Umwelt- und Naturschutz engagiert haben, Förderpreise. Sie müssen für die Umweltschutzarbeit relevant sein oder Praxisbezug haben. Die Förderpreise sind mit jeweils 2500 Euro dotiert, weitere 2500 Euro werden dem Preisträger als zweckgebundene Unterstützung für eine Fortführung der wissenschaftlichen Tätigkeit zur Verfügung gestellt.

Die Förderpreise werden für Arbeiten in folgenden Forschungsschwerpunkten vergeben:

- Bio, Geo- & Umweltwissenschaften

- Forst- & Agrarwissenschaften

- Wirtschaftswissenschaften

Beispiele:

· Schutz und Entwicklung von überregional bedeutsamen Großschutzgebieten (Nationalparke, Biosphärenreservate)

· Naturschutz im Siedlungsgebiet

· Grenzen der ökologischen Belastbarkeit

· Arten- und Biotopschutz in der Land- und Forstwirtschaft

· Marktwirtschaftliche Steuerungsinstrumente zur Verringerung der Umweltbelastung

· Umweltrelevante Aspekte der Weltwirtschaft und Globalisierung

Ihre Bewerbung: Bewerbungsgrundlage ist die Abschlussarbeit, sie muss mit einem kurzen Lebenslauf bei der Stiftung eingereicht werden. Es muss in geeigneter Weise (z.B. Zeugnis) nachgewiesen werden, dass die Arbeit angenommen wurde. In Englisch verfasste Arbeiten müssen eine ausführliche deutsche Zusammenfassung enthalten. Der Hauptteil muss als Ausdruck vorliegen, Anhang und Daten können als PDF-Dateien beigefügt werden.

Zusätzlich machen Sie sich bitte auf max. einer Seite Gedanken dazu: Was ist an meiner Arbeit preiswürdig? Was ist das Neue, Besondere, Richtungsweisende an meiner Arbeit?

Bewerbungsschluss: Arbeiten können fortlaufend eingereicht werden. Die Bewertung und Entscheidung über die Preisvergabe findet in der Regel innerhalb von 12 Monaten nach Einreichung statt.

Jury: Die Jury besteht aus Vertretern der Stiftung und einem externen Gutachter.

Preisverleihung: Die Preisverleihung findet jeweils für mehrere Preisträger zusammen in München statt.

Posted in Allgemein and tagged Förderpreis, stiftung, Wissenschaft by Franziska Baur with no comments yet.

Aufruf zur Bewerbung für den Förderpreis Artenvielfalt 2024

Der im Zuge des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ entstandene Förderpreis richtet sich insbesondere an Landwirte, Weidetierhalter und Schäfer und ist mit 10.000 Euro dotiert. Mitte Mai endet die Bewerbungsfrist für den Förderpreis Artenvielfalt Bayern (Bernd Louisoder Förderpreis) 2024/25.

Dazu Claus Obermeier, Vorstand der Gregor Louisoder Umweltstiftung und Mitglied der Jury: „Wir wissen – auch aus der Juryarbeit des Förderpreises – dass täglich jeden Morgen um 6 Uhr unzählige Bäuerinnen und Bauern, Schäferinnen und Schäfer und Streuobstwirtinnen und -wirte aus Engagement und mit Leidenschaft für den Erhalt der Bayerischen Kulturlandschaft arbeiten.“

Hier gibt’s alle Infos:

Hintergrund Volksbegehren Artenvielfalt – „Rettet die Bienen!“

2019 Jahren standen tausende von Menschen in Bayern im Schnee vor den Rathäusern an, um für die Rettung der Wildbienen und Insekten zu unterschreiben. Über 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger wollten damit ein Zeichen gegen das Artensterben setzen.

Doch was ist seither aus der Umsetzung der neuen Ziele und Gesetze geworden, welche die Staatsregierung angenommen und an einem Runden Tisch teilweise sogar noch weitergefasst hatte? Um dem fortschreitenden Artensterben Einhalt zu gebieten, ist eine rasche und kontinuierliche Umsetzung aller Volksbegehrensziele notwendig. Ein Pausieren der Bemühungen angesichts anderer drängender Krisen würde uns Jahre zurückwerfen und Probleme verursachen, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Nach dem historischen Erfolg zieht der Trägerkreis aus ÖDP, LBV, Bündnis 90/Die Grünen und Gregor Louisoder Umweltstiftung (GLUS) jetzt eine umfassende Bilanz und zum ersten Mal werden alle gesteckten Ziele überprüft:

Posted in Allgemein and tagged artenvielfalt, Förderpreis, ökologische landwirtschaft by Franziska Baur with no comments yet.

Jahresbilanz im Projekt „Tatort Natur“: Mindestens 25 Fälle von Naturschutzkriminalität in Bayern – Oberpfalz Spitzenreiter

von Franziska Baur

Zahlreiche Fälle von Naturschutzkriminalität konnten wir im Rahmen des Projekts „Tatort Natur“ im Jahr 2023 dokumentieren. Die traurige Bilanz beinhaltet neben 19 nachweislich vergifteten Eulen- und Greifvögeln auch sechs Fälle, in denen geschützte Vogelarten beschossen wurden. Wir gehen darüber hinaus von einer hohen Dunkelziffer an Naturschutzdelikten aus. Besonders betroffen macht uns, dass alle diese Fälle bisher folgenlos für die Täter blieben. Wir setzen uns deshalb auch im kommenden Jahr weiterhin für die Strafverfolgung ein und bringen jeden Fall zur Anzeige.

Insgesamt 86 tote Vögel wurden im Laufe des Jahres 2023 dokumentiert. In 19 Fällen war die toxikologische Untersuchung positiv. Besonders häufig kam dabei das Nervengift Carbofuran zum Einsatz, welches seit 2007 in der EU verboten ist und bereits bei Hautkontakt ernste gesundheitliche Folgen haben kann – besonders für Kinder und Haustiere. Die meisten vergifteten Greifvögel stammten aus der Oberpfalz, insbesondere aus dem Lkr. Regensburg. Auch in Niederbayern, Oberbayern, Mittel- und Oberfranken konnten Vergiftungsfälle nachgewiesen werden. Darüber hinaus kamen mindestens sechs Mal Schusswaffen gegen streng geschützte Vogelarten zum Einsatz. Ein Weißstorch, ein Graureiher und ein Turmfalke konnten glücklicherweise rechtzeitig gefunden werden und überlebten deshalb. Auch beim Beschuss auf Vögel ist die Oberpfalz trauriger Spitzenreiter, gefolgt von Oberbayern und Niederbayern. Am häufigsten von Naturschutzdelikten betroffen waren Uhu (6), Rotmilan (4) und Mäusebussard (4). Für Aufsehen hatte der Fall eines toten Seeadlers im Lkr. Amberg-Sulzbach gesorgt. Er starb am Rattengift Brodifacoum. Ob es sich dabei um eine vorsätzliche Vergiftung handelt oder der Seeadler möglicherweise ein vergiftetes Tier fraß („Sekundärvergiftung“) ist schwer nachzuvollziehen. In anderen Fällen, wie bspw. dem eines toten Rotmilans im Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen, geht man von einer gezielten Tötung aus: Dort fanden LBV-Aktive neben dem vergifteten Vogel auch eine vergiftete Hauskatze und mehrere präparierte Giftköder.

Naturschutzkriminalität stellt also weiterhin eine ernstzunehmende Gefahr für unsere heimische Tierwelt und auch für uns Menschen und unsere Haustiere dar. Die Sensibilisierung von Gesellschaft, Polizei und Behörden ist entscheidend, um bei der Strafverfolgung tatsächlich Erfolge zu erzielen. Wir hoffen, dass so zukünftig viele der Delikte aufgeklärt werden können. Bisher konnten leider nur in wenigen Fällen Tatverdächtige ausfindig gemacht werden. Die Schwierigkeiten liegen v.a. bei der Prävention und Verfolgung solcher Straftaten: mangelndes Wissen, eine geringe Routine und das Fehlen von Fortbildungsangeboten sind u.a. verantwortlich für die geringe Verurteilungsrate.

Geschädigte solcher Delikte sind letztendlich – neben den Tieren selbst – auch die Umweltverbände, die seit vielen Jahren mit hohem finanziellen Einsatz um die Erhaltung und Rückkehr bedrohter Tierarten wie Luchse und Greifvögel bemüht sind. Theoretisch könnten auch diese daher künftig als Kläger vor Gericht auftreten und Schadensersatz fordern.

2023 wurden deshalb eine Vielzahl an Schulungen rund um Naturschutzkriminalität, z.B. an Landratsämtern, durchgeführt. Durch die wertvolle Aufklärungsarbeit ist das Thema in vielen Behörden mittlerweile bekannt und die nötigen Abläufe zur Meldung und Dokumentation haben sich etabliert. Zudem gibt es inzwischen einen Handlungsleitfaden für alle Polizeibehörden in Bayern.

Wünschenswert wäre ein juristischer Handlungsleitfaden auch für Staatsanwaltschaften, da der Dschungel von Gesetzen aus dem Natur-, Arten- und Tierschutz- sowie aus dem Betäubungsmittelrecht Anzeigen und Verurteilungen massiv erschwert. Auch bestimmte Gesetzesauslegungen sind äußerst hinderlich für die Verfolgung solcher Straftaten, wie z.B. dass der Besitz von Carbofuran oder von Fallen nicht strafbar ist. Weiterhin sollte der Einsatz von Rodentiziden (z.B. Koagulanzien) deutlich erschwert bzw. strenger reguliert werden.

Unsere kostenlose Tagung „Tatort Natur“ im LBV-Zentrum „Mensch und Natur“ im Oktober gab einen Überblick über die Herausforderung in Deutschland und Österreich, zeigte Defizite auf, stellte konkrete Praxisbeispiele vor und bot reichlich Möglichkeiten für internen Austausch. Die Zielgruppen waren Strafverfolgungsbehörden (Polizei und Staatsanwaltschaft), Jurist:innen (Richter:innen etc.), Naturschutzbehörden, NGOs, Ranger, Gebietsbetreuer:innen etc.

Nachdem unsere sehenswerte Filmreihe in die Thematik der Naturschutzkriminalität einführte, referierten u.a. Inge Roith (Polizeipräsidium Niederbayern, AG Greifvögel), Dr. Felix Knauer (Veterinärmedizinische Universität, Wien), Katja Schnetz (Luchsprojekt Bayern, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf), Mag. Dr. Rainer Raab (LIFE EUROKITE) sowie Dr. Oliver Krone/Dr. Claudia A. Szentiks (Pathologie, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW), Berlin).

Posted in Allgemein, Greifvögel, Luchs, Naturschutzkriminalität and tagged Greifvögel, Naturschutzkriminalität, Polizei, Tatort Natur by Franziska Baur with no comments yet.

Erster weiblicher Luchs im Nordschwarzwald ausgewildert

von Franziska Baur

Im Rahmen eines landesweiten Luchsprojekts ist Anfang Dezember 2023 im Nordschwarzwald zum ersten Mal ein weiblicher Luchs ausgewildert worden. Bislang waren es nur Kuder, die ihren Weg ins Land gefunden haben. Insgesamt 17 männliche Luchse sind seit 2005 immer wieder, vor allem aus der Schweiz, nach Baden-Württemberg eingewandert. Die weiblichen Tiere entfernen sich nicht weit von ihrem Geburtsort. Deshalb können sich die Luchspopulationen räumlich kaum ausdehnen und den eigentlich bestens geeigneten Lebensraum besetzen. Deshalb sollen in den nächsten 4 Jahren mit dem Luchsprojekt bis zu zehn weibliche Luchse ausgewildert werden. Die ursprünglich aus dem Thüringer Wildkatzendorf in Hütscheroda stammende, 2-jährige Finja und ihre Nachfolgerinnen sollen helfen, wieder eine feste, baden-württembergische Population aufzubauen.

Davon könnte sich Bayern eine Scheibe abschneiden: hier untersagt der völlig veraltete Managementplan von 2008 die aktive Wiederansiedlung von Luchsen und verhindert so die Entwicklung einer gesunden Luchspopulation sowie den von der EU geforderten Aufbau eines günstigen Erhaltungszustandes der Tierart.

Die große Hoffnung der Wildtierbiologen ist, dass Finja und der im Nordschwarzwald bereits ansässige Luchs Toni einander finden und für den ersten Luchsnachwuchs seit rund 200 Jahren sorgen. Und das ist die Idee hinter dem Auswilderungsprojekt: Studien zeigen, dass nur mit einer aktiven Ansiedlung von weiblichen Luchsen die Überlebenschancen für den Luchs in Baden-Württemberg, sowie für die angrenzenden Populationen im Schweizer Jura, Pfälzerwald und den Vogesen gesichert werden können.

Um die Wiederansiedlung in Baden-Württemberg bemüht sich seit rund 20 Jahren die AG Luchs: Sie wird geführt von Expert:innen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) (u.a. Micha Herdtfelder) im Auftrag des Stuttgarter Landwirtschaftsministeriums. Projektpartner sind der Landesjagdverband Baden-Württemberg, der WWF Deutschland, die HIT-Umweltstiftung und der Zoo Karlsruhe. sie unterstützen die Auswilderung fachlich und finanziell. Seit dem Jahr 2004 erhebt die FVA gemeinsam mit Jägern Daten darüber, wie die Luchse Fuß fassen und sich im neuen Lebensraum verhalten.

Im Nachbarland Schweiz werden bereits seit 1971 Luchse wiederangesiedelt, woraus sich zwei Populationen entwickelt haben – eine im Jura und eine in den Alpen. Leider besteht nun der Verdacht, dass sich aufgrund von Inzucht und daraus resultierender fehlender genetischer Diversität Herzprobleme entwickelt haben könnten. Nur wenige Luchse wurden damals in den slowakischen Karpaten gefangen und in der Schweiz frei gelassen. Heute steht fest, dass die gesamte Luchspopulation von diesen Gründertieren abstammt, welche unglücklicherweise miteinander verwandt waren. Das Wissen um die Bedeutung dieser Vielfalt sei in den 1970er-Jahren kaum vorhanden gewesen. Bei einem Kora-Projekt werden die gesundheitlichen Folgen der Inzucht erforscht. Es sind Herzgeräusche, die man bei gesunden Tieren nicht hört. Diese kommen zwar auch bei den Luchsen, die ihr Streifgebiet im Jura haben, vor, allerdings seltener als in den Alpen. Im französischen Jura gab es in den letzten Jahren ein paar Luchse ohne Ohren. Hier gilt es abzuklären, warum ob dies genetische Ursachen hat? Das Problem der genetischen Vielfalt der Luchse ist kein nationales. In einem länderübergreifenden Projekt versuchen Forschende, die häufig isolierten Populationen europaweit zu schützen und besser zu vernetzen. Dazu müssten aber neue Luchse ausgesetzt werden. Oder es bräuchte deutlich mehr Grünbrücken über Wanderhindernisse wie Autobahnen. Die Diskussionen über die Zukunft der europäischen Luchse stehen also weiterhin noch ganz am Anfang…

Posted in Allgemein, Botschafter, Luchs and tagged Artenschutz, Baden-Württemberg, Finja, FVA, Luchs, Luchsauswilderung, Luchspopulation by Franziska Baur with no comments yet.

Umweltministerkonferenz (November 2023): Einstimmige Änderung Praxisleitfaden Wolf

von Franziska Baur

Bundesumweltministerin Lemke hat der Prozess zu einer Abschussgenehmigung bisher zu lange gedauert – nun soll der Verwaltungsaufwand reduziert werden. Die Bundesländer selbst sollen jetzt bestimmte Regionen mit vermehrten Rissen durch Wölfe festlegen. Künftig darf nach einem dortigen Riss eines Weidetieres 21 Tage lang auf Wölfe geschossen werden, die sich im Umkreis von 1.000 Metern von einer Rissstelle aufhalten. Anders als bisher, müsse dafür nicht das Ergebnis einer DNA-Analyse abgewartet werden. Diese Schnellabschüsse seien unbürokratisch und praktikabel umsetzbar. Langwierige Gesetzesänderungen auf nationaler oder europäischer Ebene seien dafür nicht nötig. Mit dieser Lösung soll den Sorgen der betroffenen Weidetierhalter*innen Rechnung getragen werden, ihnen mehr Schutz und Sicherheit gegeben und ein wichtiges Signal der Versöhnung ausgesendet werden. Die Umweltminister hoffen, auf diese Weise eine Balance von Wildtier- und Weidetierschutz zu schaffen.

Über diese Neuregelung wird sich vermutlich besonders die bayerische Staatsregierung freuen: Seit 1. Mai 2023 regelte diese den Umgang mit einer eigenen Wolfsverordnung. Neben einer spezifischeren Auslegung der Gefährdungen für den Menschen, ermöglicht die Verordnung dem Landratsamt eine Abschusserlaubnis zu erteilen, wenn es die Gesundheit des Menschen oder die öffentliche Sicherheit gefährdet sieht – etwa, wenn Wölfe sich mehrfach Menschen auf unter 30 Meter nähern oder wenn sie über mehrere Tage in einem Umkreis von weniger als 200 Metern von geschlossenen Ortschaften, Gebäuden oder Stallungen gesehen werden. Möglich ist der Abschuss nun auch „zur Abwendung ernster landwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaftlicher Schäden“ – dies zielt konkret auf die Alm- und Weidewirtschaft in den Bergen. Dort können Wölfe geschossen werden, wenn sie in „nicht schützbaren Weidegebieten“ ein einziges Nutztier töten. Das sind Gebiete, „bei denen ein Herdenschutz entweder nicht möglich oder nicht zumutbar ist“. Die Landratsämter können über den Abschuss selbstständig entscheiden. Bislang waren dafür die Bezirksregierungen zuständig.

Sowohl die Neuregelung des Praxisleitfadens Wolf als auch die bayerische Wolfsverordnung muss jedoch mit geltendem Bundes- sowie EU-Recht vereinbar sein. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Diensts des Bundestags bezweifelt, dass Wölfe getötet werden können, obwohl erfolgte Schäden an Weidetieren diesen nicht eindeutig zugeordnet wurden oder werden können. Das von der Bundestagsfraktion der FDP in Auftrag gegebene 16-seitige Gutachten macht außerdem geltend, dass der Europäische Gerichtshof den Abschuss nur unter sehr strengen Auflagen erlaube. Darum dürfte eine letale Entnahme nach nur einem Riss mit den unionsrechtlichen Artenschutzvorgaben und dem Bundesnaturschutzgesetz grundsätzlich nicht vereinbar sein.

Desweiteren ist aus wissenschaftlicher Sicht eine willkürliche Entnahme nicht als effektives Mittel gegen Nutztierrisse geeignet. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie reduziert eine laxere Gesetzgebung bezüglich der Wolfsjagd nicht das Rissrisiko. Es wurde analysiert, wie sich die saisonale Wolfsbejagung in der Slowakei auf die Anzahl an Weidetierverlusten ausgewirkt hat. Der statistischen Auswertung zufolge, gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Anzahl an gerissenen Weidetieren und der Anzahl an geschossenen Wölfen in der Vorjahressaison. In der Slowakei ist der Wolf dem Artikel V der FFH-Richtlinie zugeordnet und unterliegt dem Jagdrecht. Im betrachteten Zeitraum wurden Wölfe aufgrund eines damals geltenden Gesetzes in den Wintermonaten quotenmäßig bejagt. Zwar hatte diese Bejagung keinen Effekt auf die Nutztierrisse, doch es konnte ein anderer Zusammenhang festgestellt werden. Demnach nahmen die Übergriffe der Wölfe auf Schafe und Rinder zu, wenn deren natürlichen Beutetiere wie Rehe und Wildschweine seltener wurden. Insgesamt machten Nutztiere mit 0,5% jedoch nur einen geringen Anteil der Wolfsnahrung aus. Gleichzeitig empfehlen die Wissenschaftler die weitläufige Anwendung und Unterstützung von Maßnahmen wie Herdenschutzhunden oder Zäunen, um die Koexistenz von Wölfen und Viehzüchtern zu erleichtern. Die Studie wurde im Fachjournal „Conservation Letters“ veröffentlicht.

Posted in Allgemein, Herdenschutz, Wolf and tagged Bayern, Herdenschutz, Lemke, umweltminister, Wolf, wolfabschuss, wolfriss, wolfsriss, wolfsverordnung, wolfverordnung by Franziska Baur with no comments yet.

Auf den Spuren der Lausitzer Wölfe

Von Franziska Baur

Im kalten Monat Februar fanden sich Naturschutz-Aktive – insbesondere solch besonderen Vertreter der Spezies Homo sapiens, die sich beruflich mit Thema Wolf beschäftigen – im Spreetal in der Lausitz zu einem Wolfseminar zusammen. Veranstalter waren die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V., das Ökobüro OPUS GmbH und wolfland tours. Das Seminar war Bestandteil eines größeren Projekts, das durch gezielte Aus- und Fortbildungen Multiplikator*innen zum Themenkomplex Wolf ausbildet. Dieses Projekt ist gefördert von der Umweltstiftung Greenpeace.

Im Rahmen eines mehrtägigen Seminars bildeten sich die Teilnehmenden inkl. eifriger Vierbeiner zum Thema „Wolf und seine Lebensweise“ fort. Ein Großteil des Seminars bestand aus Exkursion und Geländearbeit. ReferentInnen waren Karsten Nitsch, Stephan Kaasche & Catriona Blum-Rérat vom LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung.

Aussichtspunkt Bergener See

Auf dem Programm standen mehrfache Ansitze auf dem Aussichtspunkt Bergener See in Elsterheide mit Einführung in die Region Lausitz. Der Bergener See ist Teil des Naturschutzgroßprojektes Lausitzer Seenland und befindet sich im Sperrgebiet. Er entstand aus einem ehemaligen Tagebaurestloch und füllt sich durch das aufsteigende Grundwasser von selbst, wird jedoch regelmäßig künstlich abgesenkt. In der geschützten Bergbaufolgelandschaft wird dafür gesorgt, dass sich bestimmte Pflanzen- und Tierarten entwickeln. Aufgrund der zahlreichen Flachwasserzonen und Inseln ist er ein bedeutsames Rastgewässer für Zugvögel wie Kraniche, nordische Gänse und Watvögel. Ferner brüten dort seltene Vogelarten wie Brachpieper, Flußuferläufer, Kiebitz, Fluss-Regenpfeifer, Braun- sowie Blaukehlchen.

Der Aussichtspunkt am Südufer des Bergener Sees gilt als das Beobachtungs-Eldorado für Wolfsfreunde. Er wird regelmäßig von Naturfilmern und Fotografen angesteuert. Hier befindet sich ein hölzerner Pavillon, mehrere Infotafeln und eine Terrasse mit Panoramablick über das rund 67 Hektar große Gewässer. Wir konnten Kraniche, Raubwürger, Rehe, Füchse und Wildschweine erblicken. Um einen Wolf zu sehen, ist Geduld gefragt. Dies hat sich schmerzlich bewahrheitet: wir kamen zwar jeden Morgen und jeden Abend – dennoch kein Wolf weit und breit. Trotz aufwendigem Equipment (hochwertige Ferngläser, Kameras, Nachtsichtgeräte und Wärmebildkameras) und viel erwartungsvollem Warten bis in die Dunkelheit hinein. Es hieß, wer an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen kommt, hat gute Chancen einen Wolf zu sehen, zumindest in mehreren hundert Metern Entfernung… Im Frühsommer gibt es scheinbar die höchste Artenvielfalt. Es hilft nichts, wir müssen wohl nochmals kommen!

Spurensuche

Bei weiteren Exkursionen ins karge, steppenartige Brandenburger Umland gaben Stephan und Catriona eine ausführliche Einführung zum Thema Wolf, Spurenkunde sowie Übungen zum Monitoring mit Sichtungsprotokollen (Tierspuren, Gangarten, Schrittlängen etc.). Hierbei entdeckten wir tatsächlich Wolfsspuren und möglicherweise wurden wir aus der Ferne sogar beobachtet, gut möglich. Blicken lassen hat sich allerdings auch hier kein Wolf.

Fotofallen und Losungen

Am dritten Tag besuchten wir diverse Fotofallenstandorte und lasen die Film- und Fotoaufnahmen aus. Es wurden mehrfach Wölfe, sowie Füchse und Rehe abgelichtet. Bei unseren Wanderungen fanden wir auch zahlreiche Hinterlassenschaften von Wölfen, die wir Spürhundeführer*innen sogleich als Trainingsmaterial einsammelten. Tatsächlich hinterlassen Wölfe ihre „Losungen“ häufig an Wegen, die vom Menschen künstlich angelegt wurden. Auch höher gelegene Ablageorte wie alte Baumstämme oder Felsen werden gerne genutzt. Aussagekräftig sind hierbei Länge (mind. 20 cm), Durchmesser (mind. 2,5-4 cm) und Inhalt (je nach Nahrung meist viele unverdaute Fell- und Knochenreste).

Verkehrsopfer

Kurz vor unserer Abreise sollten wir dann doch noch einen Wolf zu Gesicht bekommen. Ein trauriges Verkehrsopfer der letzten Nacht wurde dem LUPUS Institut gemeldet. Dort wurde das knapp einjährige Jungtier weiblichen Geschlechts ausführlich begutachtet, vermessen, gewogen und jede Einzelheit protokolliert, bevor der Kadaver weiter in die Pathologie am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin transportiert wurde.

Posted in Allgemein, Herdenschutz, Wolf and tagged Brandenburg, Fortbildung, Fotofalle, Lausitz, Monitoring, Sachsen, Spurensuche, Verkehrsopfer, Wolf, Wölfe, Wolfsbeobachtung by Franziska Baur with no comments yet.

Neue Bildungsfilmreihe zum Thema Naturschutzkriminalität

Projekt Tatort Natur: Videoclips zeigen Wissenswertes rund um die illegale Tötung von Wildtieren

Von Franziska Baur

Zu Beginn des neuen Jahres veröffentlichen die Gregor Louisoder Umweltstiftung (GLUS) und der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) im Rahmen des Projekts „Tatort Natur – Naturschutzkriminalität dokumentieren und stoppen!“ eine Bildungsfilmreihe rund um die illegale Verfolgung geschützter Wildtiere in Bayern. Die Clips von jeweils 5 bis 10 Minuten Länge dienen einerseits als Bildungsangebot für die allgemeine Bevölkerung, richten sich aber auch ganz spezifisch an Menschen in der Praxis, die bei der Polizei, in Behörden oder bei Staatsanwaltschaften, als Richterinnen und Richter arbeiten, in der Naturschutzwacht oder als Ranger*innen aktiv sind. „Unser Ziel ist es, dass Bayern wieder eine sichere Heimat für unsere Wildtiere wird und auch wir Menschen und unsere Vierbeiner wieder sorglos die Natur genießen können. Unsere Filme sollen aufklären, sensibilisieren und nachhaltig abschrecken”, erklärt Franziska Baur, Filmemacherin und Projektmanagerin der Gregor Louisoder Umweltstiftung von Tatort Natur. Unter www.tatort-natur.de können Interessierte die drei Kurzvideos ansehen.

Die illegale Verfolgung von geschützten Wildtieren, wie zum Beispiel Luchsen oder Greifvögeln, stellt eine akute Bedrohung für Bayerns Natur dar. Mit dem Ziel, diese Problematik aufzuzeigen, hat Franziska Baur im Laufe des vergangenen Jahres verschiedene Protagonisten in ganz Bayern getroffen, die in ihrer Arbeit mit dem Thema konfrontiert sind. Gemeinsam mit ihnen machen sich die Zuschauer*innen auf zu einer emotionalen und inspirierenden Erkundungsreise und erleben Naturschutz in Aktion. Die Bildungsfilmreihe soll die Schönheit der heimischen Natur zeigen und deren akute Bedrohung durch diejenigen, die Wildtiere mit perfiden Methoden loswerden möchten: durch Giftköder, Fallen oder Beschuss.

Erst kürzlich machten der LBV und die GLUS wieder auf drei Fälle von vergifteten Greif- beziehungsweise Eulenvögeln aufmerksam. Zwei Uhus und ein Mäusebussard waren durch das illegale Kontaktgift Carbofuran gestorben. Aktuelle Fälle wie diese zeigen, wie wichtig es ist, das Bewusstsein für Naturschutzkriminalität in der Bevölkerung weiter zu schärfen. „Öffentlichkeitsarbeit ist eine zentrale Säule unseres Projektes Tatort Natur. Mit den neuen Filmen wollen wir möglichst viele Leute erreichen, um so auch eine soziale Kontrolle auszuüben. Das ist wahrscheinlich die wirksamste Methode, um Naturschutzkriminalität einzudämmen“, sagt Projektmanager Dr. Andreas von Lindeiner vom LBV.

Optimale Inhalte für Fortbildungsveranstaltungen

Die drei Clips sind ab sofort verfügbar unter www.tatort-natur.de/material/bildungsfilme/ sowie auf den Plattformen YouTube, Vimeo und Facebook. Die Bildungsfilme eigenen sich optimal für Weiterbildungen. Bei einer internen Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Naturschutzkriminalität“ am Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm stießen die Filme bereits auf sehr positive Resonanz.

Verantwortlich für Redaktion und Moderation der Filme ist Franziska Baur. Kamera und Postproduktion hat Andreas Kastiunig von der Produktionsfirma stube 1 übernommen.

Im ersten Clip „Straftaten erkennen, melden, dokumentieren“ erklärt die Biologin und Projektmanagerin Franziska Baur gemeinsam mit Dr. Andreas von Lindeiner, LBV-Projektverantwortlicher, wie illegale Nachstellungen zu erkennen sind, welche Methoden verwendet werden und welche Strafen das Gesetz bei illegaler Tötung geschützter Wildtiere vorsieht.

Im Film „Den Tätern auf der Spur“ stellt Werner Sika, leitender Polizeidirektor des Polizeipräsidiums Niederbayern, anschaulich den Handlungsleitfaden für die Bayerische Polizei vor, der zum Einsatz kommt, wenn der Verdacht auf die illegale Tötung eines geschützten Wildtiers besteht.

In „Toxikologische Spurensicherung“ erläutert Prof. Dr. med. vet. Hermann Ammer vom Lehrstuhl für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie der Ludwigs-Maximilian-Universität München, wie eine toxikologische Untersuchung bei Verdacht auf Vergiftung abläuft und was in diesem Zusammenhang zu beachten ist.

Gemeinsames Projekt: „Tatort Natur – Naturschutzkriminalität dokumentieren und stoppen!“

In den vergangenen Jahren gab es in Sachen Naturschutzkriminalität viele dramatische Ereignisse, wie die illegale Tötung geschützter Luchse oder majestätischer Greifvögel. Einige dieser Arten haben es weiterhin schwer und brauchen dringend Unterstützung. Ein Großteil der Fälle bleibt ungeklärt und für die Täter folgenlos. Das muss sich dringend ändern. Der LBV und GLUS haben deshalb das Projekt „Tatort Natur – Naturschutzkriminalität dokumentieren und stoppen!“ gestartet. In einer bayernweiten Datenbank sollen alle (Verdachts-)Fälle von Naturschutzkriminalität gespeichert werden. Als erste Anlaufstelle für betroffene Behörden und die Öffentlichkeit soll die Datenbank fachliche Unterstützung bieten und als Melde- und Informationsplattform dienen. Das Projekt leiten die Biologin Franziska Baur (GLUS) und der Biologe Dr. Andreas von Lindeiner (LBV). Mehr Informationen zum Projekt gibt es unter www.tatort-natur.de.

Franziska Baur, GLUS-Naturschutzreferentin, franziska.baur@umweltstiftung.com

Posted in Allgemein, Fischotter, Luchs, Naturschutzkriminalität, Wolf and tagged Abschuss, Filme Artenschutz, Filme für die Umweltbildung, Filme Naturschutz, Filme Umweltbildung, Filme Umweltschutz, Gift, Greifvögel, Handlungsleitfaden, Luchs, Luchstötung, Naturschutzkriminalität, Polizei, Toxikologie, Vergiftung, Wildtiere, Wolf by Franziska Baur with no comments yet.

Giftgefahr in unseren Gärten: Schneckenkorn

Von Franziska Baur

Um Salat- und Blumenbeete vor Schnecken zu schützen, greifen noch immer viele Menschen zum giftigen Schneckenkorn, um den unerwünschten Besuchern den Garaus zu machen. Leider ist der giftige Wirkstoff nicht nur für die gefräßige Nacktschnecken (wie z.B. die spanische Wegschnecke Arion vulgaris) gefährlich, sondern auch zahlreiche andere Tiere fühlen sich von dem süßlichen Geruch angezogen und werden dadurch vergiftet. Darunter die nach Bundesartenschutzverordnung geschützte Weinbergschnecke (Helix pomatia), die – wie die meisten anderen Gehäuseschnecken – im Garten überhaupt keinen Schaden anrichten, da sie vorrangig totes Pflanzenmaterial fressen. Neben einer hohen Dunkelziffer weiterer vergifteter Wildtiere (v.a. Vögel und Säugetiere), werden außerdem immer wieder Vergiftungsfälle bei Hunden, Katzen oder sogar Kleinkindern gemeldet.

Wirkstoff Metaldehyd

Metaldehyd findet hauptsächlich als blaues Granulat in Schneckenkorn Anwendung. Es existieren jedoch auch andere, alternative Schneckenkornpräparate mit weniger toxischen Wirkstoffen auf dem Markt. Metaldehyd ist in der Europäischen Union als Pflanzenschutzmittel allgemein zugelassen. In Deutschland wurde die Zulassung dieses Wirkstoffs in Pflanzenschutzmitteln für die nicht-berufliche Verwendung zum 23. März 2022 jedoch widerrufen. Das Verbot für den Privatgebrauch unterstreicht die Gefährdungseinschätzung dieses Giftes, das in vielen Gärten leichtfertig ausgestreut wird. Die meisten Gartenbesitzenden wissen vermutlich nicht, welche Gefahr für sie selbst und andere Gartentiere, insbesondere für Igel, von dem Gift ausgeht.

Symptomatik Metaldehydvergiftung

Erste Anzeichen einer Metaldehydvergiftung entstehen meist innerhalb 0,5-3 Stunden nach oraler Aufnahme. Die Tiere zeigen häufig Speicheln, Erbrechen, Durchfall, erhöhte Temperatur und Schmerzen im Bauchraum. Blau oder blau-grüne Verfärbungen in Erbrochenem oder Durchfall können hinweisend für die Aufnahme von Schneckenkorn sein. Weitere Anzeichen sind neurologische Symptome wie Zittern und Gangbildstörungen. In schweren Fällen kann das Zittern zu anhaltenden Ganzkörperkrämpfen fortschreiten. Die Ausprägung der klinischen Symptomatik ist individuell unterschiedlich und hängt v.a. von der aufgenommenen Giftstoffmenge ab. Bei kleinen Tieren kann durch das geringe Körpergewicht schneller eine zu hohe Dosis im Körper erreicht werden.

Gegenmaßnahmen

Bei Verdacht oder beobachteter Giftaufnahme bzw. bei Auftreten der oben beschriebenen Symptome, sollte sofort eine Tierklinik oder ein Tierarzt aufgesucht werden. Für den Giftstoff existiert kein bekanntes direktes Gegenmittel. Sollte das Tier noch keine gravierenden Symptome aufweisen und ist die Aufnahme noch nicht allzu lange her, kann der Tierarzt Erbrechen auslösen. Damit soll der Giftstoff weitestmöglich aus dem Verdauungstrakt entfernt werden, und es kann einem potentiell drastischen Krankheitsverlauf entgegengewirkt werden. In keinem Fall sollten Sie selbst versuchen, das Tier mit Hausmittel erbrechen zu lassen! Sollte das Tier bereits deutliche neurologische Symptome zeigen, kann häufig kein Erbrechen mehr induziert werden, da das Komplikationsrisiko zu hoch wäre. Bei bestehenden Krampfanfällen, benötigt das Tier schnellstmöglich adäquate tierärztliche Versorgung. Es erfolgt eine Stabilisierung und Kontrolle der zum Teil lebensbedrohlichen Krampfanfälle (u.a. durch krampflösende Medikamente). Während eines solchen Anfalls sind die Tiere nicht bei vollem Bewusstsein und erkennen meist ihre Umgebung nicht, was mit unkontrolliertem Aggressionsverhalten verbunden sein kann. Daher ist unbedingt auf die eigene Sicherheit zu achten! Beim Anfassen der Tiere schützen Sie sich und das Tier beispielsweise durch eine Decke. Je nach Schweregrad der Vergiftung, müssen die Tiere nach der Erstversorgung in einer Klinik stationär aufgenommen, weiter behandelt (u.a. intravenöse Infusionsgabe) und überwacht werden.

Illegaler Einsatz in Fleischködern: Mehrere Hunde und Katzen vergiftet

Im Landkreis Eichstätt wurden Ende 2022 zahlreiche vergiftete Fleischköder gefunden. Sechs Hunde und zwei Katzen wurden durch das Gift schwer verletzt und zum Teil getötet. Der oder die Täter*in hat dabei das für Kinder, Katzen und Hunde besonders gefährliche und seit März 2022 für den Privatgebrauch verbotene Schneckenkorn mit dem Wirkstoff Metaldehyd verwendet. Die Aufnahme des Giftes führte mit einer gewissen Verzögerung zu zentralnervösen Ausfällen und Organversagen, vor allem der Nieren. Selbst wenn die Tiere die Vergiftung überleben, ist von bleibenden Organschäden auszugehen. Es ist davon auszugehen, dass die vergifteten Hunde nicht das Ziel der ausgelegten Köder waren. In der Gegend wurden aktuell streng geschützte Wölfe festgestellt. Es ist zu befürchten, dass diese durch solche Giftköder gefährdet werden könnten. Da das Ausbringen von Giftködern und die dadurch mögliche Tötung streng geschützter Wildtiere eine Straftat darstellt, haben Naturschützer Strafanzeige gestellt.

Posted in Allgemein and tagged Garten, Gift, Giftige Chemikalien im Garten, Giftige Schädlingsbekämpfung im Garten, Giftige Schneckenbekämpfungsmittel, Giftköder, Hund, Katze, Methaldehyd, Schneckenkorn, Wolf by Franziska Baur with 2 comments.

Wozu brauchen wir den Wolf?

von Franziska Baur

Hierzu der verstorbene Wolfsexperte Ulrich Wotschikowsky: „Wir brauchen auch keine Mehlschwalbe, keinen Enzian und kein Edelweiß, keine Opern und keine Kunstwerke. Aber die Welt wäre doch viel ärmer ohne sie. Außerdem, wie können wir es uns erlauben, die Schöpfung in Frage zu stellen? Wir haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sie zu erhalten.“

Diese Frage wird hierzulande immer wieder gestellt, je mehr sich der Rückkehrer Wolf wieder ausbreitet und kontrovers diskutiert wird. Die Krux ist hierbei, dass die Mehrheit der Bevölkerung grundsätzlich Biodiversität und Umweltschutz befürwortet (Forsa Umfrage vom NABU 2021: 77% der Befragten fanden es „erfreulich, dass Wölfe wieder hier leben“) – in der Theorie. Hierbei verfestigt sich jedoch – gerade unter den Wolfsgegnern – das Prinzip „NIMBY“: Not In My Backyard. Außerdem, so die Argumentation, kosten sie die Gesellschaft (zu) viel Geld: Nutztierhalter müssen investieren, um ihre Tiere zu schützen. Vor solchen Kosten-Nutzen-Fragen steht jedoch eine ganz andere Frage: Was gibt uns eigentlich das Recht, die Daseinsberechtigung einer bei uns seit Jahrtausenden natürlich vorkommenden Spezies in Frage zu stellen? Dahinter steht ein weit verbreiteter, anthropozentrischer Ansatz, Lebewesen in „nützlich“ und „schädlich“ zu unterteilen und dementsprechend zu selektieren, welche Tiere bei uns leben dürfen und welche nicht. Gleichzeitig offenbart sich die Natur des Menschen, der alles abwehren möchte, was das eigene Wohlbefinden vermeintlich gefährden könnte. Wozu der Wolf gut ist? Hierauf gibt es nicht die eine Antwort. Wir Menschen prägen unsere Umwelt derart stark, dass wir durch Landwirtschaft, Jagd, Freizeitaktivitäten und Fragmentierung einen größeren Einfluss auf natürliche Lebensräume haben, als Wölfe ihn jemals haben könnten. Unser heutiges – als normal empfundenes –Landschaftsbild kann sich aufgrund von Flurbereinigungen und massivem Pestizideinsatz nicht einmal mehr Kulturlandschaft schimpfen. Vielmehr ist die eine funktionsgerechte, artenentleerte und durch Agrochemikalien gesteuerte Agrarlandschaft. Eine erneute, flächendeckende Wolfsanwesenheit könnte sich hier tatsächlich positiv auswirken, wenn sie denn gesellschaftsfähig werden würde.

Ökologische Aspekte

Je vollständiger und vielfältiger ein Ökosystem ist, desto stabiler und robuster ist es – in Zeiten von Klimawandel, Pandemien und Kriegen ein unersetzbares Gut und Basis unseres eigenen Überlebens: Stürme, Dürre, Parasitenbefall und andere Folgen des Klimawandels könnten merklich abgemildert werden. In der Land- und Forstwirtschaft ein nicht unerheblicher ökonomischer Wert. Wilmers et al. (2013) fanden heraus, dass die Ausbreitung neuer Infektionskrankheiten durch eine hohe Biodiversität geringer ist: Einzelne Arten und damit auch deren Viren haben es schwerer, sich durchzusetzen und übertragen sich seltener auf neue Wirte. Der Wolf spielt hierbei eine wichtige Rolle: Zuallererst für seine Beutetiere und mittelbar auch für weitere Arten wie Aasfresser, welche sich von den Überresten ernähren, sowie für den gemeinsamen Lebensraum. Wolfsrisse fördern zudem den Nährstoffreichtum, indem sie ganzjährig Mikroorganismen und Insekten einen Nährboden durch verwesende Kadaver bieten. Im Yellowstone (Nationalpark) fanden Wissenschaftler heraus, dass Wölfe ihre Beute nicht vollständig auffressen und übrig gebliebenes Aas in sehr kurzer Zeit zu hochkonzentrierten Nährstoffinseln für Bodenbewohner wie Bakterien, Pilze und Insekten umgewandelt wird. Dort sind die Konzentrationen an Stickstoff, Phosphor, Kalium und Natrium deutlich höher als in ihrer Umgebung: Beispielsweise trägt ein 30 kg schwerer Kadaver 4 kg Stickstoff in 1 Quadratmeter Boden ein. Das entspricht in etwa einer landwirtschaftlichen Düngung über 100 Jahre hinweg. Auch dortige Untersuchungen unter Bison- und Wapitirissen zeigen diese Nährstoffkonzentration in der Vegetation, ebenso eine erhöhte Bodenatmung. In den Böden lebten zudem andere Artengesellschaften aus Bakterien und Pilzen als in den Kontrollfächen. Auch die großen tierischen Aasfresser (z.B. Kolkrabe oder Seeadler) profitieren von Wolfsrissen: Das regelmäßige Angebot an Kadavern durch die Wiederansiedlung von Wölfen ließ die Populationen von 13 Aasfresser-Tierarten ansteigen. Der Wolf ist als Lieferant großer Kadaverüberreste also ein entscheidendes Bindeglied im Ökosystem. So erhält und fördert er als Ökosystemdienstleister pflanzliche, tierische und mikrobielle Diversität. Die Rückkehr der Wölfe nach Bayern ist folglich ein wichtiger Baustein zur Renaturierung heimischer Ökosystemen.

Waldverjüngung

„Wo der Wolf jagt, wächst der Wald.“ – ganz so simpel ist es in der Realität leider nicht. Gemeint ist mit diesem alten russischen Sprichwort jedoch, dass Wölfe Rothirsche, Rehe und Wildschweine jagen, wodurch Verbissschäden kleiner werden. Die Beziehung zwischen Wolf, Wild und Wald ist in unserem Kulturraum aufgrund erwähnter zivilisatorischer Einflüsse deutlich komplexer als das Sprichwort vermitteln möchte. Eine Beobachtung ist jedoch allen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Einfluss von Wölfen auf ihren Lebensraum gemein: Wo Wölfe leben, beeinflussen sie, wie lange und wo sich das Wild aufhält. Ihre Beutetiere müssen schlichtweg mobiler sein: Sie wechseln häufiger die Futterplätze und bilden teils kleinere Gruppen, was das Risiko verkleinert. Da die Tiere zwischendurch häufiger ihre Umgebung scannen, verkürzt sich außerdem die Äsungszeit. Und wo wenig Hirsche, Rehe und anderes Beutewild kürzer grasen und knabbern, wird Verbiss reduziert. Berühmte Studien aus dem Yellowstone Nationalpark konnten zeigen, dass es seit der Wiederansiedlung von Wölfen, wieder mehr Weiden und Espen gibt (Wilmers et al. 2013). Auch in anderen Wolfsgebieten wurde festgestellt, dass die Ökosysteme bessere Verjüngungschancen haben, was vielfältigere Lebensräume und mehr Artenreichtum nach sich zieht. Selbst wenn sich der Verbiss in unseren Breiten in einigen Fällen zunächst nur verlagert, dürfte er bei konstanter Wolfspräsenz auch hier zurückgehen, so eine Studie der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in der Schweiz. Durch ihre Beutejagd helfen Wölfe zudem bei den Anstrengungen, einen angepassten Wildbestand zu erreichen, welcher der Kapazität des jeweiligen Lebensraumes entspricht. Auch das führt dazu, dass der Wald sich besser verjüngen kann. Das Angebot der Beutetiere bestimmt die Zahl der Beutegreifer und somit werden sich Schalenwildbestände und Wölfe langfristig gegenseitig beeinflussen.

Natürliche Selektion

Einen unmittelbaren Einfluss haben Wölfe auf ihre Beutetiere: Sie jagen bevorzugt junge und unerfahrene, alte oder kranke Tiere. Erwachsene, kraftvolle Tiere, die wichtig für die Fortpflanzung sind, haben bessere Chancen, den Nachstellungen der Wölfe nicht zum Opfer zu fallen. Damit verbessert sich ganz natürlich die Fitness des Beutewilds, denn anders als der menschliche Jäger erkennen Wölfe Erkrankungen bereits in sehr frühen Stadien und können so die Verbreitung von Infektionskrankheiten eindämmen.

Im Folgenden einige Ergebnisse aus einer Studie zum Thema „Welche Effekte haben große Beutegreifer auf Huftierpopulationen und Ökosysteme?“ (Heurich et al.):

- Infolge der Rückkehr der großen Beutegreifer (GB) in Europa und Nordamerika in den letzten Jahren wurden zahlreiche Forschungsarbeiten über ihren Einfluss auf Huftiere und Ökosysteme veröffentlicht.

- Diese zeigen, dass Wolf, Luchs, Bär und Co. das Potential haben, die Bestände von Huftieren und Mesoprädatoren unter die Lebensraumkapazität zu senken und auch deren Verhalten signifikant zu beeinflussen.

- Über diese Effekte hinaus können sie eine Vielzahl von Prozessen im Ökosystem beeinflussen, die sich über mehrere trophische Ebenen (Nahrungsketten-Stufen) auswirken. Damit sind sie Schlüsselarten, die einen weit größeren Einfluss haben, als es aufgrund ihrer schieren Biomasse (Gesamtheit der Masse organischer Stoffe GB innerhalb eines bestimmten Gebiets) zu erwarten wäre.

- Die meisten Studien zu diesem Themenkomplex stammen aus wenig vom Menschen beeinflussten, naturnahen Ökosystemen und weisen oft methodische Schwächen auf, sodass unklar ist, in wie weit sie auf mitteleuropäische Verhältnisse, mit stark anthropogen überprägten Ökosystemen, übertragen werden können.

- Die Rückkehr von GB stellt einen wichtigen Ansatz zur Renaturierung von Ökosystemen dar. Insbesondere in Großschutzgebieten sollte es das Ziel sein, die natürliche Artenausstattung an Prädatoren wieder herzustellen, um einen sinnvollen Prozessschutz (Naturschutzstrategie, die auf dem Nicht-Eingreifen in natürliche Prozesse beruht) zu gewährleisten.

- In welchem Ausmaß Wölfe ihre Beutetierpopulationen damit die Ökosysteme in Mitteleuropa beeinflussen und welchen konkreten Beitrag sie zur Lösung des Wald-Wild-Konflikts leisten, muss noch gründlicher erforscht werden.

Ökonomische Aspekte

Seit der Wolf wieder durch unsere Breiten streift, verstärken Nutztierhalter den Schutz ihrer Tiere. Das bedeutet z.B. für die schweizerischen Bergregionen, dass Schäfer zwar in Schutzmaßnahmen investieren müssen – wofür sie von der Gesellschaft über öffentliche Gelder ausreichend unterstützt werden müssen. Sie sehen aber auch häufiger nach ihren Tieren, um die Wirksamkeit des Herdenschutzes durch Elektrozäune zu prüfen oder die Herdenschutzhunde zu versorgen. So sind die Schafe nicht mehr über längere Zeiträume sich selbst überlassen, wie das zuvor der Fall war. Unfälle oder Krankheiten der Tiere führten deshalb oft unweigerlich zu deren Tod – neben der emotionalen Komponente war das auch immer ein wirtschaftlicher Verlust. Dem Züricher Ethnologen B. Tschofen zufolge, sind vor der Rückkehr der Wölfe auf den Schweizer Bergalmen jährlich rund 10.000 Schafe durch Unfälle oder Krankheiten verstorben. Heute seien die Verluste um die Hälfte geringer – Risse durch Wölfe eingerechnet. Und auch in ebeneren Regionen könnte Herdenschutz den Geldbeutel entlasten, indem es in den geschützten Bereichen weniger Schäden durch Wildschweine, wildernde Hunde oder auch Menschen gibt. Von den Millionen, die aktuell in Maßnahmen wie z.B. Schutzzäune gegen Wildschweinschäden und Verbiss durch Schalenwild gehen, dürfte durch den Wolf ebenso einiges eingespart werden. Immerhin ist er hierzulande der einzige natürliche Feind der Wildschweine. In einigen Gebieten konnte sogar schon die Anpflanzung von Aufforstungen ohne Wildschutzzäune durchgeführt werden.

Potential Tourismus

Trotz aller Kontroversen: Wölfe faszinieren seit jeher. Und die Mehrheit der Deutschen freut sich, dass sie wieder bei uns heimisch sind. Für touristische Angebote zum Wolf gibt es damit Potenzial, wie auch schon bestehende Angebote zum Wolfwatching, Wolftracking etc. zeigen. Besonders strukturschwache Regionen können Besucherzahlen und Übernachtungen mit solchen Angeboten steigern. Doch das Potenzial hat Grenzen: Zum einen gibt es keine Garantie, auf einer solchen Tour auch wirklich einen Wolf zu Gesicht zu bekommen. Wölfe nehmen uns Menschen schon lange wahr, bevor wir sie im Fernglas- oder Kamerasucher haben und machen dann üblicherweise einen großen Bogen um uns. Zum anderen ist die Anwesenheit von Wölfen schon bald Normalität hierzulande. Als wirklicher Tourismusfaktor würde der Wolf dann wohl nicht mehr ziehen. Eher als charismatisches Symboltier, mit dem sich im Naturtourismus werben lässt.

Herdenschutz: unumgänglich

Auffällig ist, dass intensive Forschungsarbeiten zur ökologischen Bedeutung des Wolfes auf das Schalenwild laufen oder noch dringend notwendig sind. Klar ist aber schon jetzt: Nur wenn wir ihm die Rückkehr in seinen natürlichen Lebensraum gestatten und gleichzeitig die Tierhalter ausreichend beim Schutz ihrer Tiere unterstützen, so dass die artgerechte Weidetierhaltung erhalten bleibt, gewinnen wir einen essentiellen Baustein für ein zukunftsfähiges Ökosystem. Hier soll nicht unerwähnt bleiben, dass weder Bejagung noch eine Obergrenze etwas an der Notwendigkeit eines wirksamen und flächendeckenden Herdenschutzes ändern, da dies nicht von der Zahl der Wölfe abhängt, sondern schlichtweg von deren generellen Präsenz (https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12994). Wenn sich erst einmal eine Selbstverständlichkeit hinsichtlich Herdenschutzmaßnahmen durchgesetzt hat, wird sich die Lage entspannen und der Wolf zum Alltag gehören. Es wird immer wieder Risse geben. Aber Wölfe, die ordnungsgemäß geschützte Herden immer wieder angreifen und für große Verunsicherung in der Bevölkerung sorgen, dürfen bereits jetzt nach strenger Einzelfallprüfung geschossen werden. Die Rechtsgrundlage dafür gibt das Bundesnaturschutzgesetz her.

Herdenschutzhunde...

… schützen die ihnen anvertrauten Herde gegen Übergriffe von zwei- und vierbeinigen Räubern. Die Methode ist uralt und hat sich weltweit bewährt.

… sind immer bei ihrer Herde – egal zu welcher Jahreszeit und bei welchem Wetter.

… binden sich sowohl an das Territorium als auch an die Herdentiere.

… zeigen durch Bellen und körperliches Imponiergehabe an, dass sich der Tierherde etwas Unbekanntes (Mensch oder Tier) nähert.

… sprechen die gleiche Sprache wie Wölfe. Die Wölfe verstehen das Bellen als Machtdemonstration und riskieren lieber keinen Angriff.

… werden nicht nur zum Schutz von Schafen eingesetzt, sondern auch bei Rindern, Pferden, Gatterwild oder Geflügel.

… sind keine Hütehunde. Deren Aufgabe ist es, die Herde zusammen zu treiben.

… sehen nicht alle gleich aus – es gibt weltweit über 50 verschiedene Rassen.

… stellen keine Gefahr für Touristen und Haushunde dar, sofern diese außerhalb des Zaunes bleiben.

Wolfsmanagement – Prävention

Um Konflikte mit Menschen zu verhindern, sollten unbedingt zugängliche Nahrungsquellen (Mülldeponien/-container, achtlos weggeworfene Wurstsemmel etc.) entfernt werden, da diese direkt mit dem Menschen assoziiert werden könnten. Lebensmittel und Abfälle müssen sicher aufbewahrt werden, wie es etwa in Nationalparks der USA schon üblich ist, um große Beutegreifer wie Bären, Wölfe oder Luchse nicht anzuziehen. In Deutschland ist die gezielte Anfütterung von Wölfen nach §45a BNaSchG verboten. Unter keinen Umständen darf es eine aktive Anfütterung etwa für Fototourismus etc. geben.

Monitoring

Wichtig bleibt das aktive Monitoring, um potentiell gefährliches Verhalten frühzeitig zu erkennen und eine Eskalation der Situation zu verhindern. Hierbei sind Behörden u.a. auf Meldungen aus der Bevölkerung angewiesen. Deshalb müssen zuständige Stellen leicht zu finden und deren Ansprechpartner*innen erreichbar sein. Die Besenderung von (auffälligen) Wölfen mit GPS-Halsbändern kann neben wissenschaftlichen Erkenntnissen über Lebensraum und Wanderverhalten ein Eingreifen erleichtern, wenn nötig.

Die Wahrscheinlichkeit eines Wolfsangriffs ist auch trotz gestiegener Wolfsbestände äußerst gering (NINA Studie 2021, Linell et al.). Wir fordern deshalb eine sachliche Debatte von der Politik, anstatt Wolf-Populismus. Sorgen und Ängste müssen trotz Allem ohne jeglichen Zweifel ernst genommen werden.

Rechtlicher Rahmen

Um das ganze Thema final in einen rechtlichen Rahmen zu gießen, darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Tierart Wolf durch den EU-weiten Artenschutz, konkret durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, streng geschützt ist und das voraussichtlich auch bleibt: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. Die FFH-Richtlinie hat zum Ziel, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Die Vernetzung dient der Bewahrung, (Wieder-)herstellung und Entwicklung ökologischer Wechselbeziehungen sowie der Förderung natürlicher Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse. Sie basiert auf der von den EU-Mitgliedstaaten 1992 eingegangenen Verpflichtungen zum Schutz der biologischen Vielfalt (Biodiversitätskonvention, CBD, Rio 1992).

Ethischer Ansatz

Zur eingehenden Frage „Wozu wir den Wolf überhaupt brauchen?“ soll noch eine kulturanthropologische Sichtweise zum Denken anregen. Zu allererst sollte man bedenken, dass diese Frage in einem gewissen Kontext nur rhetorisch gemeint sein kann und daher keine ernsthafte Antwort benötigt. Die Meinung derjenigen, die diese Frage stellen, ist grundsätzlich contra-Wolf und basiert auf folgenden Annahmen: Wölfe gehören nicht hierher und passen auch nicht uns unsere Kulturlandschaft Schrägstrich Heimat. Diese Meinung tritt am häufigsten unter Jägern und Weidetierhaltern auf, die verständlicherweise auch die meisten Berührungspunkte und potentielle Konflikte mit dem Rückkehrer haben. Die meistern derer, sehen sich durchaus als naturverbunden, jedoch ist ihr Verständnis eher anthropozentrisch geprägt, stellt also den Menschen und die vom Menschen gestaltete, geordnete und kontrollierte Natur in den Mittelpunkt. Für diese Art von Natur scheinen Wölfe zu „wild und unkontrolliert“, denn sie gefährden die gewohnte Ordnung.

Konträr hierzu sind dogmatische Wolfsbefürworter zu sehen, die sich selbst häufig als naturverbunden bezeichnen. Viele verspüren eine regelrechte Sehnsucht nach einer „wilderen“ Natur, die eben nicht geordnet, kontrolliert oder gar dominiert wird, sondern ihren eigenen Rhythmus im Gleichgewicht findet. Dabei kann es auch um eine Resonanzerfahrung gehen, also dass man in der Verbindung mit den Wölfen auch ein Stück weit „wilder“ werden kann. Dies hat mit der Realität von Wölfen wenig zu tun: Wild lebende Wölfe sind schlichtweg Kleinfamilien, innerhalb derer sie sehr sozial und fürsorglich ihr Überleben sichern. Auch hat sich zwischen Menschen und Wölfen seit vielen Jahrtausenden eine Koevolution ergeben. Unsere Hunde entstanden in verschiedenen Erdteilen aus der Domestizierung der dort lebenden Wölfe. Um eine nüchterne Perspektive auf die Tierart Wolf und deren Rückkehr in ihren ursprünglichen Lebensraum zu bekommen, empfiehlt sich das Ansehen der Dokumentation „Die Wolfssaga – 20 Jahre Wölfe in Deutschland“ vom Ökologen und Tierfilmer Sebastian Koerner (www.lupovision.de): https://www.facebook.com/watch/?v=179015297198608

Abschließend lässt sich feststellen, dass keine Tierart in Bayern so polarisiert wie der Wolf – von den einen romantisiert, von den anderen verhasst. Könnte der Wolf daher Anlass sein, unser grundsätzliches Verhältnis zur Natur zu überprüfen?

Posted in Allgemein, Herdenschutz, Naturschutzkriminalität, Schutzgebiete, Wolf and tagged Herdenschutzhunde, Ökologische Rolle Wolf, Wolf, Wolf Bayern, Wolf Tourismus, Wolf Wild, Wölfe, Wolfmanagement by Franziska Baur with 3 comments.

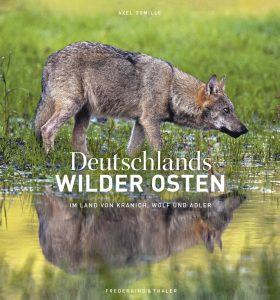

Buchtipp: Deutschlands Wilder Osten

Im Land von Kranich, Wolf und Adler

Axel Gomille

Das Ende der DDR war auch für die Natur ein Glücksfall. In der Übergangsphase nach dem Mauerfall wurden große Naturräume unter Schutz gestellt und es traten einige neue Gesetze in Kraft. Bedrohte Tiere begannen sich zu erholen, verschwundene Arten kehrten zurück. Heute bevölkern wieder Kraniche, Wölfe, Seeadler und viele andere seltene Wildtiere Deutschlands Natur zwischen Ostseeküste und Sächsischer Schweiz. Es sind einzigartige Erfolgsgeschichten, wie man sie hierzulande im Naturschutz nur selten erlebt. Der Bildband DEUTSCHLANDS WILDER OSTEN begibt sich auf Spurensuche nach unseren beeindruckendsten Wildtieren und zeigt zudem die historischen Ereignisse auf, die die Grundlage für die Schaffung der Nationalparks und weiterer Schutzgebiete im Osten Deutschlands waren. Der renommierte Naturfotograf und Zoologe Axel Gomille hat diese Entwicklung vor und nach der Wende bis heute miterlebt. Seine außergewöhnlichen Fotos aus freier Natur und kenntnisreichen Texte präsentieren eine faszinierende Wildnis mitten in Deutschland.

Das Ende der DDR war auch für die Natur ein Glücksfall. In der Übergangsphase nach dem Mauerfall wurden große Naturräume unter Schutz gestellt und es traten einige neue Gesetze in Kraft. Bedrohte Tiere begannen sich zu erholen, verschwundene Arten kehrten zurück. Heute bevölkern wieder Kraniche, Wölfe, Seeadler und viele andere seltene Wildtiere Deutschlands Natur zwischen Ostseeküste und Sächsischer Schweiz. Es sind einzigartige Erfolgsgeschichten, wie man sie hierzulande im Naturschutz nur selten erlebt. Der Bildband DEUTSCHLANDS WILDER OSTEN begibt sich auf Spurensuche nach unseren beeindruckendsten Wildtieren und zeigt zudem die historischen Ereignisse auf, die die Grundlage für die Schaffung der Nationalparks und weiterer Schutzgebiete im Osten Deutschlands waren. Der renommierte Naturfotograf und Zoologe Axel Gomille hat diese Entwicklung vor und nach der Wende bis heute miterlebt. Seine außergewöhnlichen Fotos aus freier Natur und kenntnisreichen Texte präsentieren eine faszinierende Wildnis mitten in Deutschland.

Posted in Allgemein and tagged Adler, Axel Gomille, Bildband, Buch, DDR, Deutschland, Kranich, Osten, wildnis, Wildtiere, Wolf, Wölfe by Franziska Baur with no comments yet.