In Bayern steppt der (Braun-)Bär!

von Franziska Baur

Bären gehören zu den heimischen großen Raubtieren in Bayern. Im Fachjargon spricht man von großen Beutegreifern. Einzelne Tiere streifen ab und an durch den bayerischen Alpenraum. Wie auch am ersten Mai-Wochenende 2022. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Braunbär in eine Fotofalle getappt – laut Landrat im Gemeindegebiet von Mittenwald. Die Behörden rätseln, ob der Bär derselbe ist, der vor zwei Jahren im Murnauer Moos fotografiert wurde.

Offenbar gibt es wohl einen Bären, der zwischen Tirol und Bayern wandert. Vor zwei Wochen wurde ein Braunbär im Pitztal fotografiert. Mittlerweile gehen dort die Behörden von zwei Bären aus, die in Tirol umherstreifen. Die nächste größere Bärenpopulation befindet sich im italienischen Trentino, etwa 120 Kilometer von Bayern entfernt.

Die letzten Bären Mitteleuropas hatten sich in die unzugänglichen Wälder der Alpen und Grenzgebirge zurück gezogen, bevor sie vor fast 180 Jahren auch dort ausgerottet wurden. Nur in den zerklüfteten Bergwäldern der Brenta westlich des Gardasees überlebten noch eine Handvoll Alpenbären. Vor rund 10 Jahren wurden dort Bären aus Slowenien ausgesetzt. Heute liegen in Norditalien und in Slowenien die Keimzellen für die Rückkehr der Bären in die Alpen. Obwohl Fachleute schon seit Jahren damit gerechnet hatten – Bruno, welcher 2006 durch Bayern wanderte, versetzte Öffentlichkeit und Entscheidungsträger in helle Aufregung.

Heute sollten wir besser vorbereitet sein. Zumindest wissen wir, dass die Jungbären gerne weite Gebiete durchwandern, bevor sie sich niederlassen bzw. eine Paarungspartnerin finden. Einige von ihnen sind dabei so heimlich, dass sie kaum bemerkt werden. Auffällig werden sie meist, wenn es zu Rissen an Weidetiere oder Plünderungen von Bienenstöcken kommt. Eine Bärenpopulation breitet sich generell nur sehr langsam aus. Es wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln.

2019 wurde bereits ein Bär in Tirol gesichtet. Auch auf bayerischer Seite wurden Spuren (Kot) im Sommer 2019 entdeckt (die Bestätigung erfolgte im Oktober). Es folgten einige Nachweise durch Trittsiegel und eine Fotofallenaufnahme (März 2020). Ansonsten blieb der Bär unbemerkt und unauffällig.

Was bedeutet die erneute Anwesenheit nun für uns Menschen?

Bei Aufenthalten in der Natur ist es wichtig, sehr genau darauf zu achten, keine Essensreste und keinen Müll zurückzulassen – das würde die Tiere an bewohnte Gebiete gewöhnen („habituieren“). Grundsätzlich sind die großen Beutegreifer scheue Tiere, die man kaum zu Gesicht bekommt.

Verhaltensregeln und FAQs: https://www.lfu.bayern.de/…/wil…/baer/faq_baer/index.htm

Aussehen

Der Europäische Braunbär (Ursus arctos) ist die größte Wildart bei uns und entsprechend furchtlos. Er kann bis zu 300 kg (weibliche Tiere ca. 25% weniger) auf die Waage bringen, aber ist immer noch deutlich kleiner als der Amerikanische Grizzly – und weniger aggressiv. Trotz seines stämmigen Körpers und den kurzen Beinen, ist er ein echter Triathlet: Er kann schnell rennen, klettern und schwimmen.

Verhalten

Von Mai bis Juli ist Paarungszeit. Männchen wandern dazu manchmal Hunderte von Kilometern. Den Rest des Jahres gehen Bär und Bärin getrennte Wege. Nach einer Keimruhe (die befruchtete Eizelle entwickelt sich zunächst nicht weiter) kommen im Januar und Februar die Jungen (2-3) zur Welt. Jetzt liegen die Bären meist in der Winterhöhle. Jungtiere bleiben 1 ½ bis 2 ½ Jahre bei ihren Müttern. Eine führende Bärenmutter hält sich von unbekannten Bärenmännern fern. Zu groß ist die Gefahr, dass er ihre Jungen tötet, damit sie paarungsbereit wird. Die jungen Weibchen siedeln sich gerne in der Nachbarschaft ihrer Mütter an. So entstehen richtige „Familiennachbarschaften“.

Streifgebiete von männlichen Bären können 130 km² bis 1600 km² erreichen. Die Gebiete der weiblichen Tiere sind kleiner: 60 km² bis 225 km². Wie auch bei Luchsen und Wölfen ist dies v.a. abhängig vom Nahrungsangebot. Braunbären sind nicht besonders territorial, Artgenossen werden geduldet.

Nahrung

In unseren Breiten ist der Bär nur zum Teil Fleischfresser. Beeren, Bucheckern, Würmer, Insektenlarven und Fallwild sind fester Bestandteil seines Speiseplans in den Alpen: Hauptsache nahrhaft und ohne Anstrengung zu erreichen. Honig und Bienenbrut gehören zur Leibspeise aller Bären weltweit. Doch aufgrund seiner Größe kann der Braunbär auch jede andere Beute schlagen, von der Maus bis zum ausgewachsenen Hirsch. Meist lernt ein Bär schon in seiner Jugend, wie er sich gefahrlos und bequem versorgen kann. Wenn die Baummast üppig ausfällt, frisst sich der Bär seinen Winterspeck mit Buckeckern und Eicheln an.

Schutzstatus

Der Bär ist nach einigen internationalen und nationalen Abkommen und Gesetzen geschützt, u.a.: die Berner Konvention, das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES), die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (92/43/EWG, 22.7.92) mit Umsetzung im Bundesnaturschutzgesetz.

Der Bär unterliegt bei uns nicht dem Jagdrecht. Ausnahmen der Schutzverordnungen kann es auf Grund erheblicher Schäden oder unmittelbarer Gefahr geben. Dies ist in Bayern im Managementplan Bär geregelt.

Posted in Bär and tagged Bär, Bär 2022, Bär in Bayern, Bären in den Alpen, Braunbär by Franziska Baur with no comments yet.

Ist die Fuchsjagd noch zeitgemäß?

oder auch: war sie das überhaupt einmal?

In Luxemburg ist seit 2015 die Fuchsjagd verboten. Die Horrorszenarien, die seitens des lokalen Jagdverbands FSHCL, aber auch von den deutschen Kollegen prophezeit wurden, sind nicht ansatzweise eingetreten: Umweltministerin Dieschbourg bestätigte im vergangenen Jahr auf eine parlamentarische Anfrage der Opposition hin, dass es keine Indizien für eine Zunahme der Fuchspopulation in Luxemburg gebe – im Gegenteil, das Monitoring weise eher auf einen stabilen, gleichbleibenden Bestand hin.

Ist die Fuchsjagd ein Auslaufsmodell?

In Deutschland werden jedes Jahr mehr als eine halbe Millionen Füchse erschossen oder mit der Falle gefangen. Ist das noch zeitgemäß?

Baujagd

Bei der Baujagd werden teilweise ganze Fuchsfamilien mit Hilfe von Jagdhunden aus ihrem Rückzugsrefugium und Ort der Jungenaufzucht – dem Bau – getrieben. Mutige Füchse lassen es auf einen Kampf ankommen, der im schlimmsten Fall für beide tödlich endet. Die Abrichtung „raubwildscharfer“ Hunde für die Baujagd erfolgt an lebenden Füchsen: im Training kommen in „Schliefanlagen“ bevorzugt junge, unerfahrene Füchse zum Einsatz, die zuvor per Lebendfalle gefangen wurden. Aus der Sicht des Schweizer Tierschutzrechts erfüllt die Ausübung der Baujagd gleich mehrfach den Tatbestand der Tierquälerei von Art. 26 TSchG, weshalb sie im Kanton Thurgau verboten wurde.

Fallenjagd: Schlagfallen und Fangbunker

Die Jagd mit Schlagfallen ist in Deutschland noch in nahezu allen Bundesländern zulässig. Hier wird das Opfer meist durch den Schlag eines Metallbügels auf Hals oder Brustkorb getötet – aber nur, wenn das Tier die „richtige Position“ einnimmt. Andernfalls resultiert dies in Quetschungen, offenen Wunden und sonstigen äußerst schmerzvollen Verletzungen. Die gesetzlich vorgeschriebenen „Fangbunker“ können dabei weder die Selektivität noch die rasche Tötung des gefangenen Tieres gewährleisten. Häufig endet die Fallenjagd mit schwersten Laufverletzungen oder anderen Verstümmelungen.

Jagdgesetz: Schonzeiten fehl am Platz

Für Fuchswelpen bestehen in Deutschland nur in 4 Bundesländern Schonzeiten: Baden-Württemberg, Saarland, Berlin sowie Teilen Hessens. Überall sonst – wie auch in Bayern – dürfen sie das ganze Jahr über gejagt werden. Daher werden viele Welpen bereits am Bau mit Schrot erschossen oder in speziellen Drahtgitterfallen wie der „Eberswalder Jungfuchsfalle“ gefangen, die auf den Bau aufgesetzt werden. Die gefangenen Jungfüchse werden daraufhin erschossen oder erschlagen. Selbst bei einer so statischen Jagdart wie der Ansitz- oder Lockjagd (Füchse werden mit Nahrung oder auch dem Harn getöteter Fähen zum Hochsitz gelockt) ist nicht immer mit einem schnellen Tod zu rechnen. Studien aus England zeigten, dass auf jeden erschossenen Fuchs mindestens ein weiterer kommt, welcher nur verletzt wird. Von diesen angeschossenen Tieren wird lediglich ein kleiner Teil gefunden; die übrigen sterben nicht selten einen langsamen und qualvollen Tod.

Fuchswochen

Januar-Februar werden Füchse während den „Fuchswochen“ besonders intensiv verfolgt: Die Jagd ist dann einfacher, da sie sich in der Paarungszeit befinden und sie im Schnee besser zu sehen sowie ihre Wechsel (Pfade) leichter zu finden sind. Am Ende werden oftmals mehrere Dutzend Füchse „zur Strecke gelegt“. Wenn Fuchsrüden nach erfolgreicher Paarung erlegt werden, ist die Fähe in der Welpenaufzucht auf sich alleine gestellt. Würde sie ansonsten nach der Geburt bis zu 2 Wochen lang bei ihren hilflosen Welpen im Bau bleiben, während der Rüde sie mit Nahrung versorgt, muss sie nun selbst auf Nahrungssuche gehen. Zusatzbelastung und Nahrungsmangel können so die Konstitution von Mutter und Welpen erheblich beeinträchtigen und infolgedessen zu einer erhöhten Anfälligkeit für Erkrankungen wie z.B. Räude führen. Die stärkere Aktivität der Fähe erhöht zudem das Risiko, in dieser sensiblen Phase im Straßenverkehr umzukommen, was in der Regel den Tod des gesamten Wurfs nach sich zieht.

Jagd auf Füchse aus verhaltensökologischer Sicht

Intensive Bejagung wirkt sich nachhaltig auf das Verhalten von Füchsen aus. Sie erhöht die Fluchtdistanz und die generelle Scheu der Tiere. Biologe Darius Weber berichtet, dass in Revieren mit intensiver Baujagd Füchse nur noch selten ihren Bau aufsuchen würden.Die intensivierte Bejagung zur Winterzeit hat zudem unmittelbare negative Effekte auf andere Tierarten: Während Jäger oft Spaziergänger im Wald ermahnen, dass das Wild gemäß §19a BJagdG nicht zu stören sei, da es gerade in der “Notzeit“ sonst zu einem unnötigen Energieverlust beim Wild käme, tragen Jäger selbst durch die intensive winterliche Jagd dazu bei, dass das Wild aufgeschreckt wird und flüchten muss. Für die Jagd auf Füchse gibt es aus ökologischer Sicht keinen vernünftigen Grund. Im Gegenteil: der Fuchs ist ein sehr nützliches Tier, denn er vertilgt jedes Jahr mehr als tausend Mäuse und dient als Gesundheitspolizei des Waldes.

Die gängigen Rechtfertigungen für die Fuchsjagd sind:

- Regulation, Begrenzung oder Dezimierung der Fuchspopulation

- Schutz gefährdeter Tierarten, die zum Beutespektrum des Fuchses gehören

- Eindämmung von Wildkrankheiten

- Nutzung der erlegten Tiere

Aus biologischer Sicht sind diese Begründungen auf sehr wackeligem Fundament erbaut, was eine fundierte wissenschaftliche Analyse (Wildtierschutz Deutschland) deutlich zeigt:

- Generell hat die Jagd auf Füchse keine nachhaltig regulierende Wirkung auf den Bestand, da sich die Population nachgewiesenermaßen durch Territorialverhalten und natürliche Geburtenkontrolle selbst reguliert. Dies bewiesen Studien in Ländern, in welchen die Fuchsjagd eingestellt wurde (z.B. Luxemburg 2015) und die dortige Populationsdichte seither konstant blieb.

- Die Jagd auf Füchse ist kein geeignetes Mittel, um bedrohte Arten zu schützen. Im Gegenteil: Füchse und andere Beutegreifer erfüllen wichtige Aufgaben im heimischen Ökosystem. Sie schützen durch die Erbeutung kranker Tiere und die Beseitigung von Aas u.a. bedrohte Arten (wie z.B. Bodenbrüter) vor der Ausbreitung gefährlicher Seuchen. Sie leisten damit einen Beitrag zur Gesunderhaltung des gesamten Wildbestands. Die wahren Ursachen für den Rückgang vieler seltener Arten ist an anderer Stelle zu suchen, wie z.B. Klimawandel, Pestizideinsatz und dem damit verbundenen Insektensterben.

- Die Jagd ist kein geeignetes Mittel, um die Befallsrate mit Wildkrankheiten (z. B. Fuchsbandwurm) zu reduzieren, sondern begünstigt sogar deren Verbreitung (u.a. durch das erhöhte Fluktuationsverhalten einwandernder Füchse). Durch den Einfluss auf das Verhalten von Mäusepopulationen (Hauptreservoir für von Zecken übertragene Krankheiten wie z.B. Lyme-Borreliose) können Füchse die Infektionswahrscheinlichkeit von Menschen und Haustieren deutlich reduzieren. Eine Dezimierung von Füchsen ist vor diesem Hintergrund kontraproduktiv.

- Die Nutzung (z. B. Verwertung des Pelzes) stellt keinen vernünftigen Grund für die Tötung von Füchsen dar. Echtpelzprodukte sind unweigerlich mit Leid verbunden und es besteht hierzulande keinerlei Notwendigkeit für die Nutzung von Pelzprodukten als Modeaccessoire. Zudem ist nur ein kleiner Teil der Felle aus der Jagd für die Verwertung geeignet.

Im Folgenden werden die einzelnen Argumente näher erläutert:

- Bestandsregulierung

Oft wird als Begründung für die intensive Fuchsbejagung angegeben, dass der Fuchs ein Gewinner der Kulturlandschaft sei und daherzu zahlreich vorkäme. Die Fuchspopulation sei daher aktuell um ein Vielfaches höher als vor 40 Jahren. Diese Bestandsendwicklung ist jedoch nicht belegbar, da es damals noch weniger als heute möglich war, verlässliche Bestandszahlen zu ermitteln. Zweifelsohne hat es der Rotfuchs aufgrund seiner enormen Anpassungsfähigkeit, seiner flexiblen Sozialstruktur und seiner Intelligenz geschafft, in unserer modernen Kulturlandschaft zu bestehen. Aussagen über die Größe und Entwicklung einer Population heimlich lebender Tiere sind jedoch grundsätzlich fehlerbehaftet – v.a. dann, wenn zwischen den Erhebungen viel Zeit liegt und die Methodik variiert: In den 1970er und -80er Jahren grassierte die Tollwut, die die Fuchspopulation zumindest lokal deutlich dezimierte. Eine vorübergehend erhöhte Wachstumsrate in den ersten Jahren nach der Immunisierung ging bereits nach weniger als zehn Jahren zurück. Experten vermuten, dass sich die Bestände inzwischen auf dem natürlichen Niveau stabilisiert haben. Zudem können heutzutage technische Hilfsmittel wie z. B. Wildkameras eingesetzt werden. Generell muss man aber feststellen, dass eine Abschätzung der Fuchspopulation schwierig ist, da Zählungen von vielen Störfaktoren beeinflusst werden können (Wetter, natürliche Schwankungen der Population, Mehrfachzählungen etc.).

Schonung des Fuchses: Ein Erfolgsmodell

Oft wird behauptet, eine intensive Bejagung von Füchsen sei zur Regulation der Population notwendig, weil man in der Kulturlandschaft nicht von einer Selbstregulation sprechen könne. Dies konnte vielfach durch wissenschaftliche Studien und großflächige Feldversuche widerlegt werden. Tatsächlich funktioniert die Selbstregulation der Fuchspopulation hervorragend. Selbstregulation bedeutet dabei nicht, dass sich der Bestand selbstständig auf ein unnatürlich niedriges Niveau reduziert, sondern dass er sich auf einem den Umweltbedingungen angepassten und daher ökologisch verträglichen Niveau einpendelt. Jagd reguliert die Fuchspopulation nicht, denn sie wird durch Zuwanderung aus angrenzenden Gebieten, sowie durch steigende Geburtenraten kompensiert. Unter den aktuellen Umweltbedingungen in unserer mitteleuropäischen Kulturlandschaft ist die Jagd auf den Rotfuchs weder notwendig noch sinnvoll. Es gibt keine wissenschaftlichen Indizien dafür, dass die Bejagung in Fläche eine reduzierende oder „regulierende“ Wirkung auf Fuchsbestände hat; vielmehr zeigen Studien konsistent, dass Jagd die Fuchsdichte nicht reduziert. Inzwischen gibt es einige Gebiete, in denen die Jagd auf Füchse eingestellt wurde (z.B. Luxemburg, der Schweizer Kanton Genf, die Nationalparks Bayerischer Wald und Berchtesgaden, sowie in fuchsjagdfreien Großrevieren in ganz Europa). Nirgendwo ist es zu der stets von Jagdverbänden prognostizierten Bestandsexplosion oder einer Zunahme von Wildtierseuchen gekommen. In Luxemburg wurde Anfang 2015 die Fuchsjagd eingestellt – ohne negative Folgen, im Gegenteil: Die Geburtenrate ist relativ gering und die Populationsdichte bleibt konstant. Eine drastische Beschränkung der gesamten Jagd auf ein professionelles Wildmanagement hat im Schweizer Kanton Genf maßgeblich zu einer Erholung der Artenvielfalt beigetragen. Die Füchse im Nationalpark Bayerischer Wald werden schon seit Jahrzehnten nicht mehr bejagt und bekommen, wie weniger Nachkommen als in den angrenzenden Landkreisen. Es kommt ohne Bejagung also nicht zu einer massiven Bestandszunahme – das Gegenteil der Fall. Regulation ist somit keine Rechtfertigung für das Töten von Füchsen.

Sozialverhalten und natürliche Geburtenkontrolle

Füchse sind als Mitglieder der Familie der Hundeartigen ausgesprochen soziale Tiere. Ein Familienverband besetzt ein Revier und verteidigt es gemeinsam gegen andere Füchse. In einer stabilen Population paaren sich bei intaktem Sozialsystem nur die beiden Elterntiere, die übrigen Fähen werden durch sozialen Druck an der Paarung gehindert. Bei manchen kommt es gar nicht erst zum Östrus; Studien zeigen zudem, dass in-utero-Verluste nach einer Befruchtung subdominanter Füchsinnen auftreten. Die Wurfgrößenvariieren von 4-6 Welpen, je nach individuellen Verhältnissen im Revier: bei geringer Nahrungsverfügbarkeit oder hoher Dichte sind sieniedriger; bei intensiv bejagten Populationen sind sie deutlich höher ist als in unbejagten. Dadurch besteht eine effektive soziale Geburtenkontrolle, die eine Überpopulation verhindert. „Geburtenbeschränkung statt Massenelend“, ist ein berühmtes Zitat von dem Biologen Erik Zimen. Ein Abschuss der jüngeren Fähen ändert nichts an der Zahl der gebärenden Fähen im Familienverband und führt ggf. durch die erhöhte Nahrungsverfügbarkeit zu einem Anstieg der Wurfgröße. Der Abschuss einer dominanten Fähe eröffnet sogar allen übrigen Fähen die Möglichkeit zur Paarung. Dadurch kann es zu einem starken Zuwachs kommen. Somit ist klar, dass die Jagd auf Füchse deren Bestand nicht reguliert oder begrenzt, sondern durch die Außerkraftsetzung der natürlichen sozialen Geburtenkontrolle die Reproduktionsrate erhöht. Besonders intensiv werden Füchse während der „Fuchswochen“ mitten in der Ranzvon Dezember-Februar bejagt – eine Zeit, in der sie unvorsichtig und besonders aktiv sind. Doch gerade die Bejagung während der Paarungszeit verhindert, dass sich ein stabiles Sozialsystem, ein stabiles Reviersystem, eine etablierte Rangordnung und eine beständige Paarbindung herausbilden kann. Die Fortpflanzung bleibt dadurch nicht auf das dominante Paar beschränkt, sondern alle Füchse nehmen am Reproduktionsgeschehen teil. Die sich unter stabilen Bedingungen einstellende Populationsdichte wird maßgeblich von den Umweltbedingungen ihrer Reviere (insb. Nahrungsverfügbarkeit) vorgegeben. Die beschriebenen sozialen Regelmechanismen regulieren die Geburtenrate entsprechend. Sie sind im Sozialverhalten der Füchse verankert und funktionieren völlig unabhängig vom Lebensraum, also sowohl in völlig naturbelassenen Gebieten, sowie im Kulturland. Dabei unterscheidet sich lediglich die Kapazität der jeweiligen Lebensräume: Kann z. B. die Stadt vielen Füchsen eine ausreichende Lebensgrundlage bieten, sind die Familienverbände größer und die Fuchsdichten höher. Der prozentuale Anteil der gebärenden Fähen sinkt dabei. In kargeren Gegenden wie etwa in mitteleuropäischen Wäldern sind Fuchsreviere größer und die Fuchsdichten geringer.

- Bedrohte Arten

Der Einbruch der Bestände in den vergangenen Jahrzehnten seltener Arten (z.B. Rebhühner) hat seine Ursache nicht in einer vermeintlich stärkeren Prädation durch Beutegreifer. Studien zeigen, dass eine Vielzahl von Einflussfaktoren die Situation verschärft und damit zum Artenrückgang geführt haben:

- Klimatische Veränderungen

- Zerstörung natürlicher Lebensräume (z. B. Straßen- & Siedlungsbau)

- Intensive landwirtschaftliche Nutzung und der Einsatz von Pestiziden

- Schwindendes Nahrungsangebot (z. B. Insektensterben)

- Illegale Jagd auf Zug- & Singvögel

Studien zeigen, dass Füchse einen vergleichsweise geringen Einfluss auf den Rückgang seltener Arten haben. Erfahrungsgemäßtäuscht die Schuldzuweisung an Prädatoren darüber hinweg, wo die tatsächlichen Probleme liegen. Sie verhindern, überfällige und wirklich effektive Maßnahmen anzugehen. Z.B. eine grundlegende Reformierung der Jagd hin zu einem professionellen Wildmanagement, ein Richtungswechsel bei der Gestaltung landwirtschaftlicher Flächen sowie großangelegte Renaturierungsprojekte, welche die Wiederherstellung ursprünglicher Naturflächen und die Wiedervernetzung von Lebensräumen zum Ziel haben müssten und nicht die Bevorteilung einzelner als schützenswert oder jagdlich interessant erachteter Tierarten. Artenvielfalt und natürliches Gleichgewicht können sich am besten entwickeln, wenn der Mensch nicht versucht, sie nach seinen Vorstellungen zu manipulieren. Abgesehen davon, dass Füchse mit üblichen jagdlichen Mitteln nicht zu dezimieren sind, zeigt eine Vielzahl an Studien aus dem In- und Ausland, dass die Bejagung von Füchsen bedrohten Tierarten auch nicht hilft. Einige Untersuchungen kommen zwar zu dem Ergebnis, dass man unter bestimmten Lebensraumbedingungen und einer intensiven Bejagung des Fuchses eine größere Anzahl an Rebhühnern oder Feldhasen abschießen kann, ohne deren Bestand zu dezimieren. Füchse sind Nahrungsopportunisten und bedienen sich stets der Beute, die am leichtesten verfügbar ist. Während der Fuchs als ausgesprochener Nützling für Land- und Forstwirtschaft in der Rolle als Mäusevertilger aktiv ist und in der Kulturlandschaft einen reich gedeckten Tisch vorfindet, ist die Suche nach Nistplätzen bedrohter Arten demgegenüber wenig erfolgversprechend. Dieser Mechanismus, der in der Natur das Seltene zuungunsten des Häufigen schützt, wird „Schwelleneffekt“ genannt. Ein bemerkenswerter Beleg für das Fehlen eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen Fuchspopulation und Rückgang der Hasenpopulation ist die Situation auf der Nordseeinsel Pellworm. Dort gibt es keine Füchse und dennoch verzeichnet man dort denselben Rückgang der Hasenpopulation wie auf dem Festland. Als Ursache wurde auch dort primär die intensive Landwirtschaft identifiziert. Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass bei besonders ungünstigen Lebensraumbedingungen Beutegreifer durchaus einen negativen Effekt auf bedrohte Beutetierpopulationen besitzen können. Wo ausgeräumte, deckungs- und nahrungsarme Landschaften schlechte Voraussetzungen für bodenbrütende Vögel schaffen und diese dazu gezwungen sind, bei der Partnerwahl, Nahrungs- und Nistplatzsuche erhebliche Risiken einzugehen, ist die Gefahr naturgemäß größer, einem Beutegreifer zum Opfer zu fallen. Will man diese Populationen fördern, muss man jedoch an der Renaturierung ihres Lebensraums ansetzen; mit dem Töten von Füchsen ist ihnen nicht geholfen. Dieses stellt letztlich, wie belegt wurde, nicht nur keine sinnvolle Maßnahme im Sinne des Artenschutzes dar, sondern birgt sogar Gefahren – gerade für bedrohte Arten: Beutegreifer tragen nämlich maßgeblich zu einem gesunden Bestand ihrer Beutetiere bei, indem sie insbesondere kranke Tiere erbeuten und Aas beseitigen. Zu Zeiten von Geflügelpest (“Vogelgrippe“), Myxomatose (bei Kaninchen) und Hasenpest (Tularämie) ist es kontraproduktiv, sie zu bejagen. Der Tod eines kranken Tieres durch einen Beutegreifer kann dazu beitragen, das Leiden des betroffenen Individuums zuminimieren, die mögliche Ansteckungsphase für andere Tiere zu verkürzen und die Ausbreitung von Parasiten, Krankheiten und Seuchen zu erschweren. Füchse tragen also zu einem gesunden Bestand ihrer Beutearten bei, indem sie Krankheitsherde soforteliminieren, und sichern diesen somit als Art paradoxerweise das Überleben; ein unersetzlicher Mechanismus, der durch menschliche Eingriffe unmöglich nachzubilden ist und schon seit Millionen von Jahren funktioniert. Darüber hinaus stellt die Jagd in den Lebensräumen bedrohter Arten einen zusätzlichen Störfaktor dar, der etwa das Brutgeschehen von Bodenbrütern negativ beeinflussen kann. Auch der Prädationsdruck kann verstärkt werden: Wird ein territorialer Fuchs getötet, so besitzt das freigewordene Fuchsrevier eine regelrechte Sogwirkung auf reviersuchende Jungfüchse.

- Wildkrankheiten: Jagd ist Teil des Problems

Insgesamt ist die Fuchsjagd nicht dazu geeignet, die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern, sondern begünstigt eher eine Ansteckung von Füchsen untereinander: Durch die Zerstörung etablierter Sozialstrukturen und stabiler Fuchsreviere kommt es zwangsweise zu mehr Kontakten. Durch die jagdlich bedingt unnatürlich hohe Sterberate, die daraus resultierende Lebenserwartung von weniger als zwei Jahren, sowie die gesteigerte Geburtenrate wird die Altersstruktur der Fuchspopulation drastisch verändert. Der Anteil an Jungfüchsen steigt an und viele von ihnen müssen im Herbst auf der Suche nach einem eigenen Revier oft über weite Strecken abwandern und sich dabei mit Konkurrenten körperlich auseinandersetzen. Dadurch steigt letztendlich die Gefahr von Ansteckung und Verschleppung von Krankheiten in andere Gebiete. Zusätzlich können Jagddruck, Stress und andere Faktoren bewirken, dass die allgemeine Kondition der Tiere sinkt und die Anfälligkeit für Krankheiten und Parasiten steigt. Deshalb ist die Jagd auf Füchse auch im Hinblick auf die Eindämmung von Wildkrankheiten kontraproduktiv. Ebenso wenig sinkt das Infektionsrisiko von Menschen mit Erkrankungen, die durch Wildtiere übertragen werden. Im Gegenteil: Es ist sogar davon auszugehen, dass die Fuchsjagd die Ausbreitung diverser Wildtierkrankheiten fördert und damit Tiere sowie Menschen nicht schützt, sondern unnötig gefährdet.

Fuchsbandwurm

Immer wieder wird behauptet, Füchse müssten wegen des Fuchsbandwurms zum Schutz der Bevölkerung bejagt werden. Tatsächlich ist der Fuchsbandwurm zur Rechtfertigung vollkommen ungeeignet, denn die Bejagung kann die Befallsrate von Füchsen nicht senken, jedoch sogar nachweislich erhöhen. Zudem wird die Gefahr häufig dramatisiert, wofür es bei sachlicher Betrachtung der Faktenlage keinerlei Anlass gibt. Der bekannte Begriff „Fuchsbandwurm“ (Echinococcus multilocularis) ist irreführend und hat das Image des Fuchses negativ beeinflusst. Während der Name suggeriert, dass nur Füchse den Parasiten als Endwirt tragen und verbreiten können, können ebenso gut Hunde oder Katzen betroffen sein. Die Tiere infizieren sich, wenn sie befallene Mäuse fressen, die den Parasiten als Zwischenwirte dienen. Die Mäusepopulation spielt im Lebenszyklus des Fuchsbandwurms eine wesentliche Rolle. Diese nehmen die Eier mit der Nahrung auf, tragen den Parasiten dann als Zwischenwirte in sich und werden wiederum von Beutegreifern (z. B. Hund, Katze, Fuchs) gefressen. Im Endwirt bildet der Parasit dann neue Eier aus, die wiederum über den Kot ausgeschieden werden. Durch ihren engen Kontakt zum Menschen geht von Haustieren daher ein wesentlich größeres Risiko aus als von wildlebenden Füchsen. Der Abschuss von Füchsen verringert somit nicht die Wahrscheinlichkeit, dass sich Tiere über den Verzehr befallener Mäuse mit dem Bandwurm infizieren. Eine Ansteckung mit dem Parasiten ist für einen Menschen dennoch extrem unwahrscheinlich. Der Mensch stellt für den Parasiten einen Fehlwirt dar und kann bei einem Befall (alveolären Echinokokkose) nach vielen Jahren dennochlebensbedrohliche Schäden an der Leber erleiden. Wie Prof. Kern vom Uniklinikum Ulm klarstellt, gibt es keinerlei Belege für eine Fuchsbandwurminfektion durch den Verzehr von Obst oder Waldbeeren. Das Erhitzen auf über 60°C tötet den Fuchsbandwurm zuverlässig ab; in aller Regel genügt bereits gründliches Abwaschen. Als primärer Infektionsweg wird heute vielmehr die Aufnahme von Bandwurmeiern durch den Umgang mit nicht entwurmten Haustieren angesehen. Daher sollte man auf eine gute Hand- und Lebensmittelhygiene achten und die Haustiere konsequent entwurmen. Als besondere Risikogruppen gelten zudem Landwirte, Waldarbeiter, Förster und Jäger. Bei Risikogruppen oder bei Verdacht kann mittels Bluttest der Befall frühzeitig erkannt und behandelt werden. Laut infektionsepidemiologischem Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten des RKI gibt es pro Jahr deutschlandweit 30-40 Neuinfektionen mit der alveolären Echinokokkose. Da die Tötung vermeintlich befallener Füchse nicht selektiv erfolgt, kann sie die Befallsrate auch nicht reduzieren. In einer im Oktober 2017 veröffentlichten Studie aus Frankreich wurde nachgewiesen, dass eine Intensivierung der Fuchsjagd zu einem Anstieg der Befallsrate von Füchsen mit dem Fuchsbandwurm geführt hat. Die Studie bezeichnet die Bejagung als ungeeignete Methode zur Bekämpfung des Fuchsbandwurms und empfiehlt stattdessen, den Einsatz von Entwurmungsködern. Da Bejagung die Geburtenraten in die Höhe treibt, führt sie zu einer größeren Anzahl junger Tiere. Allerdings zeigen diese jungen Tiere Studien zufolge einen stärkeren Befall des Darmtraktes mit ausgewachsenen Exemplaren des Fuchsbandwurms als Alttiere. Wie bei vielen anderen Erkrankungen, entwickeln Füchse im Laufe ihres Lebens Abwehrmechanismen gegen Echinococcus multilocularis. Insofern kann man schlussfolgern, dass bei bejagten und daher künstlich verjüngten Fuchspopulationen mehr Eier des Fuchsbandwurms in die Umwelt gelangen, als dies bei einem Bestand mit natürlicher Lebenserwartung der Fall wäre. Das bedeutet, dass durch die Jagd auch aus diesem Grund das Risiko für den Befall des Menschen mit dem Fuchsbandwurm ansteigen kann. Will man den Fuchsbandwurm bekämpfen, so muss man vielmehr an seinem Verbreitungsmechanismus ansetzen. Im Rahmen einer Studie der TU München im Landkreis Starnberg konnte die Befallsrate der Füchse durch das Auslegen von Entwurmungsködern von 51% im Jahr 2003 auf nur noch 0,8% im Jahr 2007 reduziert werden. Um nachhaltigen Erfolg bei Entwurmungsaktionen zu erreichen, ist allerdings eine Minimierung von Wanderbewegungen in der Fuchspopulation wichtig, da einwandernde Füchse den Bandwurm ansonsten erneut einschleppen.

Räude (Grasmilben)

Häufig wird angenommen, Räude führt unausweichlich zu einem langsamen Tod, Haustiere würden sich bei Füchsen mit Räude infizieren und Jagd beuge jener Ausbreitung vor. Jedoch wurden Fälle beobachtet, in denen Räude bei Füchsen ohne jegliche Behandlung ausgeheilt ist. Verantwortungsvolle Hundehalter beugen vor, insbesondere wenn der Verdacht besteht. Beim Menschen führt ein Kontakt schlimmstenfalls zu einer vorübergehenden Hautreaktion. Räude befällt vor allem Wildtiere, deren Immunsystem geschwächt ist. Der hohe Jagddruck auf Füchse und der damit verbundene Stress kann durchaus das Immunsystem der Füchse schwächen und damit erst den Weg für einen Befall mit der sog. „Sarkoptesräude“ frei machen. Hier hat sich gezeigt, dass Füchse nach durchlebtem Befall eine erhöhte Resistenz gegen die Milben ausbilden können. Bei der Bejagung kommen auch Füchse um, die bereits eine Resistenz ausgebildet haben. Die genetische Ausstattung, die diesen Tieren das Überleben der Räude ermöglicht oder sie vor einer Ansteckung bewahrt hätte, wird dabei mit ausgelöscht (Fehlselektion). Weiterhin wird der Fuchsbestand durch die intensive Bejagung sehr jung gehalten. Alte Füchse, die im Laufe ihres Lebens ein starkes Immunsystem aufbauen konnten, gibt es kaum. In Deutschland sterben die meisten Füchse bereits vor ihrem ersten Geburtstag (hauptsächlich durch Straßenverkehr oder Jagd), und die durchschnittliche Lebenserwartung liegt deutlich unter 2 Jahren, während ein Rotfuchs eine Lebenserwartung von bis zu 15 Jahren hat. Da es durch Bejagung zu steigenden Geburtenraten und damit einem größeren Anteil reviersuchender Jungfüchse kommt, erhöht sich darüber hinaus das Risiko, dass die Räudemilben im Rahmen von Revierkämpfen übertragen und in neue Gebiete eingeschleppt werden. Während es also keinen Grund zu der Annahme gibt, dass Bejagung die Räude eindämmt, legen Erkenntnisse über diePopulationsdynamik nahe, dass genau das Gegenteil der Fall ist: intensive Bejagung erhöht womöglich die Wahrscheinlichkeit, dass Füchse sich mit Räude infizieren.

Tollwut

Der letzte Fall von Tollwut bei einem Fuchs in Deutschland wurde 2006 dokumentiert. Seit 2008 gilt Deutschland offiziell nach den Kriterien der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) als frei von klassischer/terrestrischer Tollwut. Die noch immer verbreitete Fledermaustollwut wird nicht von Füchsen verbreitet. In den 1970ern versuchte man in Europa, die Tollwut durch die intensive Bekämpfung von Füchsen mithilfe von Giftgas einzudämmen. Allerdings gab es nach mehr als 20 Jahren mehr Füchse als zuvor, und die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Tollwut nahm zu, statt zu sinken. Gegen Ende der 1980er Jahre setzte sich schließlich die Erkenntnis durch, dass die Tötung ein völlig ungeeignetes Mittel darstellte: Einerseits vermochte man damit die Fuchsdichte nicht zu reduzieren, andererseits wurde der Tollwuterreger durch die verstärkte Migration reviersuchender Jungfüchse noch schneller verbreitet. Erst durch den großflächigen Abwurf von Impfködern aus Flugzeugen konnte die Tollwut besiegt werden. Experten gehen davon aus, dass es im Rahmen einer Bejagung zu einer höheren Kontaktrate kommt (Zerstörung der sozialen Strukturen mit daraus resultierenden vermehrten Revier- und Rangordnungsstreitigkeiten) und die Kontakte zudem aggressiver verlaufen, als es ohne Störung der Fall ist. Da so eine Übertragung von Erkrankungen stattfinden kann, geht man davon aus, dass die Jagd die Ausbreitung von Erkrankungen eher beschleunigt. Zudem zeigten wirtschaftliche Analysen, dass die Kosten für die Bekämpfung der Füchse jene für die Tollwutimmunisierung um das 13-fache überstiegen.

Staupe

Die Staupe ist eine Viruserkrankung, die insbesondere Hunde- und Katzenartige befällt. Eine Infektionsgefahr für Menschen besteht nicht; durch Impfung können Haushunde zuverlässig vor einer Erkrankung geschützt werden. Unter wild lebenden Füchsen ist die Staupe jedoch eine häufig auftretende und meist tödliche Erkrankung. Da die Übertragungswege von Tollwut und Staupe ähnlich sind, ist auch hier davon auszugehen, dass die Bejagung von Füchsen die Infektionsausbreitung eher fördert als hemmt. Die meist fehlmotivierten Eingriffe durch Menschen können grundsätzlich kein Ersatz für die komplexen natürlichen Selektionsmechanismen sein, zu denen eben auch Krankheiten zählen.

Borreliose und Hanta-Virus

Viel zu selten wird berücksichtigt, dass Füchse eigentlich wichtige Verbündete von uns Menschen sind: in der Land- und Forstwirtschaft, aber auch bei der Krankheitsbekämpfung. Füchse ernähren sich zu einem Großteil von Mäusen und jeder einzelne vertilgt im Laufe eines Jahres ca. 4.000 Mäuse. Damit werden hohe wirtschaftliche Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verhindert. Der Fuchs arbeitet kostenlos und ökologisch verträglich, ganz im Gegensatz zu dem Einsatz von Giften. Diese kommen in der Landwirtschaft zum Einsatz und können auch für viele andere Beutegreifer (z. B. für Greifvögel, im Rahmen einer Sekundärvergiftung), Haustiere und letztendlich auch für uns Menschen eine Gefahr darstellen. Desweiteren können Rötelmäuse das Hanta-Virus übertragen. Aktuell ist ein deutlicher Anstieg von Infektionen beim Menschen festzustellen, die schwere Erkrankungen auslösen und sogar zum Tod führen können. In Anbetracht dieser Tatsache erscheint es fahrlässig, einen der eifrigsten Mäusejäger intensiv zu bejagen. Eine aktuelle Studie aus den Niederlanden zeigt außerdem, dass Füchse das Risiko für eine Ansteckung des Menschen mit der Lyme-Borreliose reduzieren können. Zecken infizieren sich bei Mäusen u.a. mit dem Borreliose-Erreger. Die Nachstellung durch Füchsen führt offenbar dazu, dass Mäuse sich häufiger innerhalb statt außerhalb ihrer Baue aufhalten und dadurch seltener von Zecken gebissen werden. Infolgedessen sinkt die Häufigkeit von Borrelioseinfektionen bei Mäusen, ebenso wie der Anteil an Zecken, die den Erreger übertragen können. Dadurch sinkt dort, wo Füchse und andere kleine Beutegreifer zahlreich sind, das Borreliose-Infektionsrisiko für den Menschen. Auch aus diesem Grund wäre eine Reduktion von Füchsen keineswegs wünschenswert.

- Verwertung oder Nutzung der erlegten Füchse

Ein zu beobachtender Trend ist es, die Tötung der Füchse durch Verwertung zu rechtfertigen. Das kann beispielsweise die Nutzung des “Balges“ sein oder auch die Untersuchung der toten Tiere zu Forschungszwecken bzw. zum Monitoring von Wildkrankheiten. Damit soll ein laut §17 Tierschutzgesetz geforderter „vernünftiger Grund“ für das Töten eines Tieres konstruiert werden. Der Tierschutz ist seit 2002 als Staatsziel im Grundgesetz verankert und hat im Gegensatz zur Jagd Grundrechtsstatus. Da sich die Jagd in vielen Bereichen nicht mit den Regelungen im Tierschutzgesetz vereinbaren lässt, wurde sie dort z. T. explizit von Regelungen ausgenommen. So sind unter dem Deckmantel der „Waidgerechtigkeit“ Handlungen an Tieren legal, die unter anderen Umständen strafbar wären. Jedenfalls ist die gelegentliche Verwertung von Fuchspelzen kein vernünftiger Grund, der den Tod von bundesweit jährlich bis zu 550.000 Füchsen rechtfertigen könnte. Aufgrund von großflächigen Verletzungen durch Schusswunden, Hundebissen, Krankheiten, oder auch jahreszeitlich bedingt durch den Fellwechsel, eignen sich jedoch bei weitem nicht alle Felle für eine Verwertung. Das wird besonders deutlich, wenn man sich Bilder von Jagdstrecken z. B. nach den Fuchswochen ansieht. Weiterhin wird dazu beigetragen, dass Pelz generell wieder salonfähiger wird, wodurch indirekt auch die klassische Pelztierzucht gefördert wird. Auch die jährlich an einigen wenigen Opfern der Fuchsjagd durchgeführten Untersuchungen zu wissenschaftlichen Zwecken rechtfertigen den Tod der vielen Füchse nicht. Diese Untersuchungen kann man genauso gut an Fallwild durchführen (z. B. Straßenverkehr).

Fazit: Die Fuchsjagd hat keine Berechtigung im 21. Jahrhundert!

Wie wir sehen konnten, sind die häufigen Argumente zur Rechtfertigung der Fuchsjagd wenig plausibel. Es sind Thesen, die nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, sondern aus Unwissenheit geäußert werden. Umwelt-, Natur-, Arten- und Wildtierschutz bewegen sich im Spannungsfeld vieler Interessengemeinschaften. Ohne weitreichende Maßnahmen zum Schutz und zur Schaffung von ursprünglichen Naturflächen, die einen reichhaltigen Lebensraum für alle Wildtiere bieten, wird sich die ernste Situation für viele Tierarten in Deutschland nicht verbessern. Die Jagd auf Füchse leistet hierzu keinen sinnvollen Beitrag, sondern schadet der Tierweltund letztendlich auch uns Menschen. Anstatt über die tatsächlichen Missstände in unserer Kulturlandschaft hinwegzutäuschen, müssen sinnvolle Konzepte erarbeitet und durchgesetzt werden. Dass es auch ohne Fuchsjagd nicht zu einem unnatürlichen Anstieg im Fuchsbestand kommt, zeigen die oben erwähnten Beispiele von Gebieten, in denen die Fuchsjagd eingestellt wurde. Tatsächlich zeigen zahlreiche Studien sowie die jahrzehntelange Erfahrung etwa bei der Tollwutbekämpfung, dass Füchse mit jagdlichen Maßnahmen nicht nachhaltig dezimiert werden können. Die soziale Geburten- bzw. Dichtekontrolle reguliert auf natürliche Weise die Bestände, und zwar auch in der Kulturlandschaft. Mittlerweile ist bei kaum einem anderen Tier wie beim Fuchs so gut erforscht, dass eine Bejagung weder zum Zweck der Regulation, noch zum Schutz von gefährdeten Tierarten oder aus sonst einem Grund nötig ist. Immer mehr Wissenschaftler, Naturschützer und progressive Jäger verweisen auf die Vielzahl an wissenschaftlichen Arbeiten, die die Sinnlosigkeit der Fuchsbejagung belegen. Dennoch findet dies bislang kaum Niederschlag in der Gesetzgebung. Während andere Ländern wie Luxemburg und Schweiz Vorbildfunktion haben könnten, weigert man sich in Deutschland weiterhin, die nötigen Konsequenzen aus der wissenschaftlichen Erkenntnislage einerseits und dem gewachsenen Bewusstsein der Menschen für den Naturschutz zu ziehen.

Wir fordern daher eine Novellierung des deutschen Jagdrechts hinsichtlich:

- Verbot der Fallenjagd

- Verbot der Baujagd

- Schonzeiten in allen Bundesländern: sofortige Einstellung der „Fuchswochen“

Zuguter Letzt noch eine Podcast Empfehlung zum Thema Füchse.

Zu Gast bei Peter Wohlleben ist Sophia Kimmig. Sie ist Autorin und Wildbiologin und erforscht, wie sich Wildtiere an die sich verändernden Lebensumfelder anpassen – aktuell am Beispiel des Fuchses in Berlin. Beide unterhalten sich darüber, warum man einen Fuchs 10-15 mal öfter in der Stadt als auf dem Land treffen kann, wieso er sich trotz seiner Flauschigkeit nicht als Haustier eignen würde und wie die gegenseitige Neugier von Mensch und Tier beim Zusammenleben helfen kann. Darüber hinaus erfahren wir, warum man Beeren im Wald problemlos naschen darf!

Für alle Hörer des Podcasts gibt es eine Gratis Ausgabe von Peter Wohllebens Magazin „Wohllebens Welt“. Einfach hier klicken: www.geo.de/wohlleben-gratis

Posted in Fuchs and tagged baujagd, fallenjagd, fuchs, fuchsjagd, jagd by Franziska Baur with 7 comments.

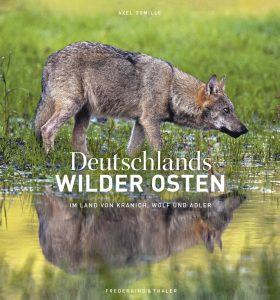

Buchtipp: Deutschlands Wilder Osten

Im Land von Kranich, Wolf und Adler

Axel Gomille

Das Ende der DDR war auch für die Natur ein Glücksfall. In der Übergangsphase nach dem Mauerfall wurden große Naturräume unter Schutz gestellt und es traten einige neue Gesetze in Kraft. Bedrohte Tiere begannen sich zu erholen, verschwundene Arten kehrten zurück. Heute bevölkern wieder Kraniche, Wölfe, Seeadler und viele andere seltene Wildtiere Deutschlands Natur zwischen Ostseeküste und Sächsischer Schweiz. Es sind einzigartige Erfolgsgeschichten, wie man sie hierzulande im Naturschutz nur selten erlebt. Der Bildband DEUTSCHLANDS WILDER OSTEN begibt sich auf Spurensuche nach unseren beeindruckendsten Wildtieren und zeigt zudem die historischen Ereignisse auf, die die Grundlage für die Schaffung der Nationalparks und weiterer Schutzgebiete im Osten Deutschlands waren. Der renommierte Naturfotograf und Zoologe Axel Gomille hat diese Entwicklung vor und nach der Wende bis heute miterlebt. Seine außergewöhnlichen Fotos aus freier Natur und kenntnisreichen Texte präsentieren eine faszinierende Wildnis mitten in Deutschland.

Das Ende der DDR war auch für die Natur ein Glücksfall. In der Übergangsphase nach dem Mauerfall wurden große Naturräume unter Schutz gestellt und es traten einige neue Gesetze in Kraft. Bedrohte Tiere begannen sich zu erholen, verschwundene Arten kehrten zurück. Heute bevölkern wieder Kraniche, Wölfe, Seeadler und viele andere seltene Wildtiere Deutschlands Natur zwischen Ostseeküste und Sächsischer Schweiz. Es sind einzigartige Erfolgsgeschichten, wie man sie hierzulande im Naturschutz nur selten erlebt. Der Bildband DEUTSCHLANDS WILDER OSTEN begibt sich auf Spurensuche nach unseren beeindruckendsten Wildtieren und zeigt zudem die historischen Ereignisse auf, die die Grundlage für die Schaffung der Nationalparks und weiterer Schutzgebiete im Osten Deutschlands waren. Der renommierte Naturfotograf und Zoologe Axel Gomille hat diese Entwicklung vor und nach der Wende bis heute miterlebt. Seine außergewöhnlichen Fotos aus freier Natur und kenntnisreichen Texte präsentieren eine faszinierende Wildnis mitten in Deutschland.

Posted in Allgemein and tagged Adler, Axel Gomille, Bildband, Buch, DDR, Deutschland, Kranich, Osten, wildnis, Wildtiere, Wolf, Wölfe by Franziska Baur with no comments yet.

Wenn ich mal groß bin, möchte ich Naturschutzhund werden!

von Franziska Baur

Was ist eigentlich ein Naturschutzhund? Dies ist ein speziell ausgebildeter Spürhund, welcher im Dienste des Natur- oder Artenschutzes arbeitet: z.B. die Suche nach Kadavern rund um Windenergieanlagen, das Aufspüren von Fledermausquartieren oder die Identifizierung von Borkenkäfer-geplagten Fichten. Oder in unserem Fall: das gezielte Aufspüren von Losung (Kot) bestimmter Wildtierarten: Wolf, Luchs und Goldschakal. Als Verhaltensbiologin und Ökologin begleiten mich diese Tiere seit deren Pfoten sie wieder in ihre Heimat tragen. Insbesondere Wölfe rufen auf tiefenpsychologischen Ebenen vielfältigste Emotionen hervor – positiv wie negativ. Daher ist nicht nur die auf Fakten basierende Diskussion, sondern auch die Erinnerung an die natürliche Verbindung von Mensch zur Wildnis essentiell für eine friedliche Koexistenz. Wölfe sind – wie wir – Teil unseres Ökosystems und besitzen ein unanfechtbares Existenzrecht. Lediglich einen Wimpernschlag lang waren sie hierzulande verschwunden, ausgerottet durch menschliche Zerstörungswut, basierend auf einer durch und durch anthropozentrischen Weltanschauung. Nur dank zahlreicher Schutzmaßnahmen und einem andauernden Bewusstseinswandel konnten sie zurückkehren. Damit Wolf, Luchs und Co. jedoch dauerhaft in Bayern „Pfote fassen“ können, benötigt es – neben einer breiten Akzeptanz – unbedingt flächendeckenden, professionellen Herdenschutz und intensive Unterstützung der WeidetierhalterInnen, weshalb das Projekt LIFEstockProtect (www.lifestockprotect.info) gegründet wurde.

Und hier kommt meine Hündin Murmel ins Spiel: die freche Mischlingsdame aus Labrador und Australian Shepherd wird im Rahmen dieses EU-Herdenschutzprojektes als Spürhund für Wolf, Goldschakal und Luchs ausgebildet. Dies geschieht durch den österreichischen Verein „Naturschutzhunde“ (www.naturschutzhunde.at) und zusätzlich viel Training in Eigenregie. Die erste Zertifizierung haben wir bereits erhalten: die A-Prüfung – die Flächensuche nach den entsprechenden Zielgerüchen. Auf einer 0,5 ha großen Fläche werden 5 Geruchsquellen ausgebracht. Neben den Proben des Zielgeruchs müssen auch Geruchsquellen von mindestens einer anderen Tierart ausgebracht werden. Kommt der Hund zur Anzeige, dann muss er die Geruchsquelle punktgenau anzeigen und darf diese nicht manipulieren. Als nächstes steht der B-Teil an: Entlang einer 2 km langen Strecke werden 7-10 Geruchsquellen der zum Auffinden trainierten Tierart ausgelegt. Kommt der Hund zur Anzeige, dann muss die Hundeführerin die Lage des Fundes mit Hilfe einer GPS-Position beschreiben. Die allgemeine Beurteilung beinhaltet die Umsetzung der gestellten Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Hund. Beim Hund werden in der allgemeinen Beurteilung die Selbständigkeit in der Suche, das Suchverhalten und die Beweglichkeit beurteilt. Beurteilungskriterien dafür sind, wie schnell und exakt der Hund anzeigt. Ist diese Hürde geschafft, ist das Team fertig zertifiziert und darf offiziell in den Einsatz gehen. Durch die sehr effektive Arbeit der Spürhunde (bei jedem Wetter und Gelände) können so genetische Proben im Rahmen des Monitorings die Anwesenheit großer Beutegreifer bestätigen, sowie deren Herkunft und Geschlecht offenbaren. Dies hilft z.B. WeidetierhalterInnen, zeitnah Schutzmaßnahmen einzuleiten, Konflikten präventiv vorzubeugen oder kann – im Falle eines Risses – zur Klärung des Verursachers beitragen.

Das Ziel des länderübergreifenden Herdenschutzprojektes LIFEstockProtect ist, optimierte Herdenschutzmaßnahmen im deutschsprachigen Alpenraum umzusetzen. Das 5-jährige EU-Projekt (2020-2025) findet in Österreich, Deutschland und Italien statt. Im Fokus stehen Zusammenarbeit mit LandwirtInnen und Wissensvermittlung zum Thema Herdenschutz. Durch professionelle Aus- und Weiterbildung wird mit LandwirtInnen z.B. korrekter Zaunbau und der Einsatz von Herdenschutzhunden optimiert. Dazu werden 20 Herdenschutz-Kompetenzzentren in den drei Projektländern entstehen, in denen Schulungen und Workshops für LandwirtInnen, HirtInnen und HerdenschutzberaterInnen stattfinden. Intensive Öffentlichkeits- und Medienarbeit spielt eine zentrale Rolle bei der Reduktion von Konflikten zwischen Menschen und großen Beutegreifern. Die NATURSCHUTZHUNDE bilden für das Projekt mindestens 20 Spürhunde für den Nachweis von Wolfsvorkommen und anderen großen Beutegreifern aus. Durch den Nachweis von Kot-Spuren und Rissbegutachtungen werden wichtige Daten gesammelt und Nachweise ermöglicht, die in allen Regionen des Projekts präventives und frühzeitiges Handeln im Herdenschutz ermöglichen. Nutztierhalter, deren Flächen innerhalb einer Förderkulisse liegen, können hier Material- und Montagekosten für die Einrichtung wolfsabweisender Zäune zu 100 % gefördert bekommen. Anträge sind bei den zuständigen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu stellen: Fördermöglichkeiten und Anträge. Schäden, die Nutztierhaltern durch Wolfsrisse entstehen, können durch den Freistaat Bayern ausgeglichen werden. Weitere Informationen dazu bietet das Bayerischen Landesamts für Umwelt: Ausgleichszahlungen und Schadensermittlung.

Posted in Allgemein and tagged Naturschutzhund, Naturschutzhunde, Spürhund, Spürhunde by Franziska Baur with no comments yet.

Newcomer Goldschakal in Bayern!

von Franziska Baur

Canis aureus ist zwar nicht ganz neu in Bayern, denn er wurde in der Vergangenheit immer wieder gesichtet (u.a. bei Freising oder im Nationalpark Bayerischer Wald). Er gehört dennoch zu den „Zugroasten“: von manchen fälschlicherweise als invasive Art („Neobiota“: gebietsfremde Arten, vom Menschen nach dem Kolumbus-Stichjahr 1492 eingeführt) bezeichnet, betreibt er tatsächlich eine Habitat-Erweiterung ausgehend von Südosteuropa, vermutlich ausgelöst durch die menschengemachte Klimaerwärmung. Hierzulande bleibt die Spezies derzeit noch unbemerkt, auch wenn sie häufiger ist, als die meisten von Euch vermuten würden. Der Bestand in Europa wird von der Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) auf 97.000-117.000 Tiere geschätzt. Das entspricht einer deutlich größeren Population als die der Wölfe. Während diese jedoch Bewohner der Nordhalbkugel sind, sind Schakale auch auf der südlichen Hemisphäre zuhause. Bis nach Asien und Afrika kommen sie in Form verschiedener Unterarten vor, wie z.B. die Schabrackenschakale in Namibia (Foto: Franziska Baur).

Die ursprünglichen Lebensräume sind offene und halboffene Landschaften, dichte Wälder werden eher gemieden. Goldschakale leben gesellig in Familienterritorien, welche gegenüber anderen Familien verteidigt werden. Ihr Nahrungsspektrum ist breit: neben Insekten, Reptilien und Kleinsäugern werden auch schwache, alte oder junge Huftiere erbeutet. Bei der Jagd auf Kleinlebewesen ähnelt das Jagdverhalten demjenigen des Fuchses (Anschleichen, in hohem Bogen Anspringen), größere Tiere werden durch Hetzjagd im Rudel erbeutet – ähnlich wie bei ihrem „großen Bruder“ Wolf. Wie diese verständigen sie sich ebenfalls durch gemeinsames Heulen, auch wenn dieses deutlich schwächer tönt.

In Deutschland ist der Goldschakal nicht in der Liste der jagdbaren Arten in Bundesjagdgesetz § 2 aufgeführt und stellt somit kein jagdbares Wild dar. In Österreich hingegen ist er nicht geschützt und darf außerhalb der Schonzeit bejagt werden. Die Sinnhaftigkeit dessen darf bezweifelt werden, denn er könnte – als natürlicher Antagonist der Füchse – durchaus ökologisch hilfreich sein.

|

Körperlänge |

80-95 cm |

|

Gewicht |

8-12 kg |

|

Paarungszeit (Ranz) |

Oktober |

|

Wurfzeit |

Januar |

|

Anzahl Jungtiere |

5-10 |

|

Rechtlicher Status |

FFH-Richtlinie Anhang V |

Im Herbst 2021 kam es bei den Goldschakalen zu Liebeleien: In Baden-Württemberg ist nach Angaben des Landesumweltministeriums erstmals Nachwuchs in Deutschland nachgewiesen worden. Eine genetische Untersuchung von Kotproben hat ergeben, dass es eine Familiengruppe mit mindestens zwei Welpen gibt.

Mehr Infos hier!

Posted in Goldschakal and tagged Bayern, canis aureus, Goldschakal, kleiner wolf, Wolf by Franziska Baur with no comments yet.

Tagung Tatort Natur – Naturschutzkriminalität stoppen!

von Projektmanagerin und Moderatorin Franziska Baur

Am 15./16 April 2021 fand die erste Online-Tagung zur Naturschutzkriminalität in Bayern statt – mit über 80 Teilnehmer*innen aus Deutschland, Österreich und Spanien. Die Fortbildungsveranstaltung diente als breitgefächerte Plattform für den Expertenaustausch und Wissenstransfer rund um das hochbrisante Thema. Fachleute und Praktiker aus verschiedenen Bereichen berichteten über ihre Erfahrungen, wie diese Straftaten aufgedeckt, untersucht und eingedämmt werden können. Aus diesem internationalen Vergleich wurden Defizite in der Bayerischen Strafverfolgung bei Verdachtsfällen von Naturschutzkriminalität deutlich gemacht und Impulse zur Optimierung bereitgestellt.

Projektmanagerin und Moderatorin Franziska Baur stellte im gut besuchten Presseblock den Tatort Natur-Report„Naturschutzkriminalität in Bayern 2019-2020“ vor und bilanzierte: In 75 Fällen sind mindestens 121 geschützte Wildtiere im Freistaat nachgewiesenermaßen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit illegal getötet oder verfolgt worden. Die Vergiftung mit Carbofuran war hierbei die am meisten angewandte Methode und der Rotmilan das häufigste Opfer. Die Pilotphase hat gezeigt, dass dieses Kooperationsprojekt wichtige und längst überfällige Schritte eingeleitet hat, welche deutliche Signale setzen, um diesen natur- und tierschutzwidrigen Handlungen entschlossen entgegenzutreten! Das Gemeinschaftsprojekt Tatort Natur von Gregor Louisoder Umweltstiftung und Landesbund für Vogelschutz e.V. hat sich mit seiner Meldeplattform und der interaktiven Map zu einem regelrechten Citizen-Science-Projekt entwickelt. Die Anzahl der Meldungen hat deutlich zugenommen, da der Bekanntheitsgrad kontinuierlich steigt.

Manfred Jahn (Polizeipräsident, Niederbayern) freute sich über die öffentliche Anerkennung der Behördenarbeit und betonte, dass die Polizei die Fälle von Naturschutzkriminalität sehr ernst nimmt. Prof. Hermann Ammer (Leiter des Lehrstuhls Toxikologie, LMU) betonte nachdrücklich, wie hochtoxisch das häufig verwendete Carbofuran ist: schon in kleinsten Konzentrationen und in Sekunden wirkt das Insektizid tödlich. Gleichwohl hat sich auch angesichts der mangelnden Ermittlungserfolge bei den dokumentierten Fällen gezeigt, dass es noch erheblichen Bedarf für fachliche Beratung bzw. flächendeckende Expertise sowie themenspezifische Fortbildung bei den bayerischen Ermittlungsbehörden gibt. Optimalerweise sollte in jedem Polizeipräsidium ein Expertenteam zur Verfügung stehen, um die nachgeordneten Polizei-Dienststellen zeit- und ortsnah bei den Ermittlungen in Fällen von Naturschutzkriminalität unterstützen zu können.

Diese Dringlichkeit wurde insbesondere nach dem beeindruckenden Vortrag des spanischen Leiters einer Ermittlungseinheit gegen Wildtierkriminalität, Dr. Iñigo Fajardo, klar. In Spanien wird bei Straftaten gegen streng geschützte Arten von Spezialeinheiten ebenso akribisch mit allen kriminalistischen Methoden ermittelt wie bei Mord oder einem Sexualdelikt. Tatorte müssen unmittelbar und gründlich untersucht werden, bevor Spuren und Hinweise durch verschiedene Faktoren (Wetter etc.) verschwinden. Es wird eine akkurate Rekonstruktion der Fakten hergestellt und so die individuelle Handschrift des Täters sichtbar gemacht. Die mittlerweile dadurch erreichte Erfolgsquote ist spektakulär, und die Teilnehmer der Fachtagung waren sich einig, dass der spanische Weg beispielgebend ist. Die intensive und kontinuierliche Kooperation zwischen den zuständigen Stellen auf Landesebene sah auch Jürgen Hintzmann, ehemaliger Staatsanwalt und Leiter der Stabsstelle gegen Umweltkriminalität am Umweltministerium NRW als Schlüssel zum Erfolg. Er stellte fest, dass ein Problem darin liege, dass bislang weder beim Jurastudium, noch bei der Ausbildung von Polizist*innen das Thema Straftaten im Bereich Natur- und Artenschutz behandelt werde.

Eine vorausschauende Bekämpfung solcher Straftaten ist nur möglich, wenn die Fälle gut dokumentiert würden und man mit allen vorhandenen Daten auf Behördenebene konsequent vernetzt sei. Genau daran fehlt es in Bayern derzeit, und es ist nach wie vor sehr schwierig, sämtliche Fälle zu erfassen und vollständig zu dokumentieren.

Im Verlauf der Tagung gab es auch eindrucksvolle Berichte über den Einsatz speziell ausgebildeter Hunde beim Aufspüren von Kadavern, Ködern und Fallen. Mit deren Hilfe können Nachweise zu illegalen Aktivitäten wesentlich effektiver und außerdem zeitnah geführt werden, z.B. um weiteren Schaden zu vermeiden, denn besonders bei Gift herrscht Gefahr im Verzug!

Zusammenfassung:

- Dokumentierte Fälle vermutlich nur Spitze des Eisbergs (ca. 10% der Gesamtfälle)

- Derzeit keine ordentliche Tatort-/Spurensicherung; demnach kaum bis keine Ermittlungsansätze (keine Täterermittlung, keine Präzedenzfälle)

- Polizei und Justiz dafür nicht ausreichend ausgebildet

- Speziell geschultes Expertenteam in jedem Polizeipräsidium Bayern nötig

- Einsatz von Spürhunden sehr erfolgversprechend

Mehr Infos und eine Checkliste zum richtigen Verhalten bei einem Totfund mit Verdacht auf illegale Tötung: www.tatort-natur.de. Dort können auch Fälle oder Verdachtsfälle gemeldet werden. Der Report Naturschutzkriminalität in Bayern 2019-2020 steht unter www.tatort-natur.de/downloads/ zur Verfügung.

Posted in Naturschutzkriminalität and tagged Naturschutzkriminalität, Naturschutzkriminalität BAyern, Naturschutzkriminalität Deutschland, Tatort Natur by Franziska Baur with no comments yet.

Neues Kinderbuch von Axel Gomille

Von Franziska Baur

Wölfe – Unterwegs mit dem Tierfotografen Axel Gomille

Seit gut 20 Jahren streifen wieder Wölfe durch Deutschland. Noch immer lösen sie vor allem bei der älteren Bevölkerung gemischte Gefühle aus. Anders ist es bei Kindern. Für einige von ihnen ist es schon fast wieder normal, dass Wölfe in unseren Wäldern leben – sie kennen es gar nicht anders. Darin liegt eine enorme Chance für eine friedliche Nachbarschaft, denn sie werden irgendwann über die Zukunft der Wölfe in Mitteleuropa entscheiden. Nach seinem erfolgreichen Buch „Deutschlands wilde Wölfe“ richtet sich das neue Werk des Zoologen und Fotografen Axel Gomille gezielt an Kinder und junge Menschen, um sachliche Informationen über Wölfe zu vermitteln. Es zeigt, wie Wölfe aufwachsen, wie das Leben im Rudel aussieht, wie sie jagen und vieles mehr. Eine spannende Reise ins Reich der wilden Wölfe.

Wölfe – Unterwegs mit dem Tierfotografen Axel Gomille

Kinder- und Jugendbuch

64 Seiten, ca. 80 Farbfotos, ca. 22,5 x 27,5 cm, Hardcover

ISBN 978-3-440-16987-2

Kosmos Verlag, Stuttgart, März 2021

€/D 16,00 / €/A 16,50 / sFr 21,50

Nun können Kinder zusammen mit dem Tierfotografen Axel Gomille die wildlebenden Wölfe entdecken. So erfahren sie wie Wölfe leben, warum sie sich wieder im deutschsprachigen Raum angesiedelt haben und wie ein friedliches Nebeneinander von Mensch und Tier aussehen könnte. Außerdem gibt Axel Gomille Einblick in den Alltag eines Tierfotografen und Wolfsbeobachters: Wie lassen sich Geheimnisse aus dem Leben von Wölfen entschlüsseln und wie ist es, einem Wolf gegenüberzustehen? Der Zoologe, Filmemacher und Buchautor muss es wissen. Schon bald nach der Rückkehr der Wölfe begann er damit, die Tiere in Deutschland zu beobachten. Seine einzigartigen Bilder wildlebender Wölfe in Deutschland faszinieren und geben außergewöhnliche Einblicke in das Leben dieser Tiere.

Autor Axel Gomille schreibt in seinem Vorwort:

„Dieses Buch soll dazu beitragen, dass deine Generation die Wölfe besser versteht. Den »bösen Wolf« gibt es nur im Märchen. Die Tiere breiten sich immer weiter aus und werden vielleicht auch irgendwann in deiner Nachbarschaft leben. Ich wünsche mir, dass du dann gut vorbereitet bist und allen, die sich Sorgen machen oder vielleicht sogar falsche Informationen verbreiten, sachliche Argumente liefern kannst. So kannst du dabei helfen, dass Wölfe in Deutschland eine Zukunft haben!“

Zusätzlich zum Buch gibt es in der kostenlosen KOSMOS Plus App spannende Kurzfilme, in denen die Wölfe in Aktion gezeigt werden.

Axel Gomille ist Diplom-Biologe und Fotograf. Er studierte Zoologie in Frankfurt und Florida und arbeitet beim ZDF als Redakteur und Autor mit dem Schwerpunkt Natur und Wildtiere. Seine Tätigkeit als Fotograf und Filmemacher führte ihn in viele der schönsten Naturreservate der Erde. Dabei interessiert ihn besonders, wie ein Nebeneinander von Menschen und Wildtieren im 21. Jahrhundert gelingen kann, denn wilde Tiere sind seine große Leidenschaft. Seine Fotoreportagen sind in internationalen Magazinen erschienen, für seine Fotos und TV-Dokumentationen wurde er mehrfach ausgezeichnet, er hat bisher acht Bücher veröffentlicht. Nach seinem Bestseller „Deutschlands wilde Wölfe“ spricht er mit seinem neuen Werk „Wölfe – Unterwegs mit dem Tierfotografen Axel Gomille“ gezielt Kinder und junge Menschen an. Seit vielen Jahren beobachtet er immer wieder wildlebende Wölfe in Deutschland.

Weitere Informationen: www.axelgomille.com

Posted in Allgemein, Wolf and tagged Axel Gomille, Wölfe Axel Gomille by Franziska Baur with no comments yet.

Tatort Natur – Naturschutzkriminalität in Bayern

Von Franziska Baur

Tatort Natur ist ein Kooperationsprojekt des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) und der Gregor Louisoder Umweltstiftung (GLUS). Naturschutzkriminalität ist die illegale Verfolgung oder Tötung geschützter Wildtiere wie bedrohter Luchse, Fischotter oder Greifvögel. Ein Großteil der Fälle bleibt unentdeckt, ungeklärt und ist für die Täter folgenlos.  Ein maßgeblicher Grund ist das Informationsdefizit über den Straftatcharakter solcher Taten, die nicht nur gegen Natur- und Tierschutzgesetze verstoßen, sondern häufig auch die Sicherheit der Bevölkerung gefährden. LBV und GLUS starteten deshalb 2019 das Projekt „Tatort Natur“.

Ein maßgeblicher Grund ist das Informationsdefizit über den Straftatcharakter solcher Taten, die nicht nur gegen Natur- und Tierschutzgesetze verstoßen, sondern häufig auch die Sicherheit der Bevölkerung gefährden. LBV und GLUS starteten deshalb 2019 das Projekt „Tatort Natur“.

Die Webseite www.tatort-natur.de enthält zahlreiche Hintergrundinformationen und eine Tatortkarte mit den bislang erfassten Fällen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, anhand der Checkliste verdächtige Funde von toten Tieren, Ködern oder Fallen online zu melden, damit die Tatumstände möglichst zeitnah und vollständig dokumentiert werden können – die Grundlage für eine ordnungsgemäße Strafverfolgung. In der bayernweiten Datenbank werden alle Fälle von Naturschutzkriminalität gespeichert – auch Verdachtsfälle. Als erste Anlaufstelle für betroffene Behörden werden eine fachliche Unterstützung und spezielle Fortbildungsangebote für die Bayerische Polizei bereitgestellt.

Erfahrungsgemäß handelt es sich häufig um Jäger, Geflügel- und Taubenhalter, die in Greifvögeln oder Luchsen unliebsame Gefahren für ihre Schützlinge oder für Niederwild sehen. Auf der anderen Seite treten immer wieder „Hundehasser“ in Erscheinung. Auch Angler und Teichwirte werden gegen Kormorane oder Fischotter aktiv. Natürlich vergiftet nicht jeder Jäger Greifvögel und nicht jeder Taubenzüchter stellt Habichtfangkörbe auf. Aber umgekehrt stimmt es eben: In nahezu allen Fällen, bei denen es bisher Verurteilungen gab, handelte es sich um die erwähnten Personengruppen.

Tödliche Methoden

Gängige Methoden sind Vergiftung, Fallen, Beschuss und Aushorstung beziehungsweise das Entfernen von Gelegen oder des Horstbaumes. Das Auslegen von Giftködern ist eine besonders heimtückische und zugleich die gängigste Methode. Der weltweit am häufigsten verwendete Giftstoff ist Carbofuran, gefolgt von Aldicarb. Die starken Nervengifte wurden in der Landwirtschaft als Insektizide eingesetzt. Diese Substanzen können durch Untersuchungen in einem Speziallabor nachgewiesen werden.

Carbofuran ist seit 2007 EU-weit verboten (bereits der Besitz!), kann jedoch online erworben werden – in vielen Kellern sind auch noch Restbestände vorhanden. Da es sehr schnell wirkt, finden sich vergiftete Aasfresser meist in der Nähe des Köders, oft noch mit Nahrungsresten am Schnabel oder Maul. Für Mensch und Haustier wirken die Stoffe als Kontaktgifte, bei denen bereits Hautkontakt lebensgefährlich ist!

Die Fallenjagd ist mittlerweile stark reglementiert, aber weder der Besitz noch der Handel mit jeglichen Arten von Fallen sind verboten. Nur die Verwendung bestimmter Fallentypen ist illegal und steht unter Strafe. In Bayern sind Totschlag- oder Lebendfallen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Fallen mit Lebendködern sind streng verboten, ebenso sogenannte Tellereisen.

Betroffene Tierarten

Bedrohter Luchs

Bis Ende des 19. Jahrhunderts in fast ganz Europa ausgerottet, werden Luchse noch immer illegal getötet, was ihren Fortbestand bedroht. Trotz großer Anstrengungen von polizeilicher Seite konnte bisher kein Täter verurteilt werden. Auch wenn nach jahrelanger Stagnation ein leichtes Wachstum der ostbayerischen Population verzeichnet werden kann, wären dringend Lebensraum-Trittsteine notwendig, um die isolierten Vorkommen miteinander zu verbinden.

Bild: Franziska Baur

„Störenfried“ Rotmilan

Die Hälfte aller weltweit vorkommenden Rotmilane lebt hierzulande. Wir tragen daher eine besondere Verantwortung für diesen streng geschützten Greifvogel. Um zum Beispiel eine Baugenehmigung für Windenergieanlagen zu erhalten, werden die „Störenfriede“ mancherorts gezielt getötet oder ihre Horste zerstört.

Hungriger Fischotter

Wegen seines gesunden Appetits auf Fisch, seines Fells und Fleisches wurde der Fischotter bis auf wenige Einzeltiere ausgerottet und ist nun dabei, sich auf natürliche Weise zu erholen. Das Tier ist Leitart funktionierender Gewässer-Ökosysteme. 2014 wurden im Landkreis Cham drei Fälle illegaler Tötung bekannt (darunter durch Ertränken). Dabei gibt es in Bayern einen Ausgleichsfonds für Schäden und Präventionszahlungen für Schutzmaßnahmen.

Totes Tier gefunden?

Häufig werden bereits bei den ersten Schritten eines Verdachtsfalls Fehler gemacht, die einen Ermittlungserfolg erschweren oder unmöglich machen.

Die Gesetzeslage

Das Bundesnaturschutzgesetz stellt bestimmte Tierarten unter strengen Schutz. Es verbietet, diese Arten zu stören, ihre Fortpflanzungsstätten zu beschädigen sowie ihnen nachzustellen oder sie zu töten. Ein Vergehen nach Paragraf 71 Bundesnaturschutzgesetz (BNaSchG) kann ein Strafmaß von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe beziehungsweise bis zu 50.000 Euro Geldstrafe nach sich ziehen – ebenso den Entzug von Waffen- und Jagdschein sowie der Waffenbesitzkarte.

Je nach Tierart verstößt der Täter auch gegen das Bundesjagdgesetz. Manche geschützten Tierarten sind dort verankert, jedoch ganzjährig geschont. Weiterhin gilt jede Tat, die einem Tier unnötig Schaden zufügt, als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz (Paragraf 1). Vergehen gegen diese Gesetze sind ernstzunehmende Straftaten. Geraten wird daher umgehend die Polizei zu verständigen. Die Behörden sind bei Vorliegen eines Straftatverdachts verpflichtet, unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zur Beweissicherung zu treffen. Naturschutz- und Jagdbehörden der Kreisverwaltungen sind nicht für die Aufklärung von Straftaten zuständig, können die Ermittlungen jedoch unterstützen. Oft wird behauptet, Arten, die dem Jagdrecht unterliegen, dürften nur mit Erlaubnis des Jagdpächters aus dessen Revier entfernt werden. Dies ist bei Vorliegen eines Verdachts auf illegale Verfolgung nicht der Fall. Die Sicherung der Tiere als mögliches Beweismittel in einem Strafverfahren ist ein höheres Rechtsgut als das jagdliche Aneignungsrecht (wenn innerhalb 3 Tage der Fall gemeldet wird).

Straftaten erkennen

GIFT

– Mehrere Opfer auf engem Raum.

– Verdächtige Köder, mit bläulichem Granulat/rosa Flüssigkeit: Teile von Huhn, Taube, Kaninchen, Reh, „Gifteier“, Innereien etc.

– Nahrungsreste, Schleim oder Blut im Schnabel beziehungsweise Maul.

– Verfärbung der Mundschleimhaut, chemischer Geruch.

– Verkrampfte Fänge oder Gliedmaßen.

– Tote Aaskäfer und Fliegen(-maden) am Kadaver.

Bild: Dieter Aichner

BESCHUSS

– Schäden in den Federn.

– Einschusslöcher, zum Beispiel durch Schrot, zwar äußerlich kaum erkennbar, jedoch auf einem Röntgenbild deutlich zu sehen

Bild: Komitee gegen Vogelmord e.V.

FALLEN

– Verdächtige Fangkörbe, unter Umständen mit Lebendköder, zum Beispiel einer Taube.

– Tellerfallen oder Drahtschlingen

Bild: Komitee gegen Vogelmord e.V.

Gefährliche Entwicklungen bei der Naturschutzkriminalität

Wie dramatisch die Situation nach wie vor ist, wurde deutlich, als im Landkreis Landshut kurz vor Ostern ein mit Carbofuran präpariertes Hühnerei gefunden wurde. Prof. Hermann Ammer, Leiter des Lehrstuhls für Toxikologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München: „Carbofuran ist für Menschen, insbesondere für Kinder, sowie für Haus- und Wildtiere ein hochwirksames Kontaktgift. Jede Berührung oder Aufnahme kann eine lebensgefährliche Vergiftung hervorrufen.“

Auch 2019 wurde eine Reihe von Fällen registriert, angezeigt und in die Öffentlichkeit gebracht. Regionalen Medien, landesweit das Bayerische Fernsehen und bundesweit der ARD-„Report München“ berichteten über das Projekt. Die Fälle verteilten sich über den ganzen Freistaat, jedoch sticht der Landkreis Cham heraus: Ein Schwarzmilan, zwei Mäusebussarde und 35 Stare wurden tot aufgefunden. Insgesamt wurden dort seit 2017 mehr als 60 getötete Vögel, die nachweislich durch Abschuss oder Vergiftung verstarben, registriert. Die Dunkelziffer liegt vermutlich um ein Vielfaches höher.

Eine BirdLife Studie (2017) zum Ausmaß illegaler Verfolgung von Vögeln in Europa ergab, dass in Deutschland zwischen 53.000 und 146.000 Vögel jedes Jahr illegal getötet werden. Im Vergleich zur geschätzten Gesamtzahl von 12 bis 38 Millionen illegal getöteter Vögel pro Jahr in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten, ist die deutsche Zahl zwar gering, trotzdem jedoch unserer Meinung inakzeptabel hoch.

Naturschutzkriminalität – Erster Bayerischer Luchsprozess

Anfang des Jahres fand am Landgericht Regensburg die Berufungsverhandlung gegen einen Jäger aus dem Landkreis Cham statt. Dieser war wegen des Besitzes illegaler Waffen und des vorsätzlichen Nachstellens von mindestens einem Luchs angeklagt und in erster Instanz für schuldig befunden worden. Beeindruckend blieb die professionelle Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem langwierigen Verfahren (2015-2020): Wie bei einer Mordermittlung fertigten die Behörden aufwändige, forensische und ballistische Gutachten an. In der Hauptsache wurde das Verfahren vom Gericht jedoch eingestellt, weil weder die illegale Nachstellung noch der Tatzeitpunkt zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten.

In der Rückschau bewertet „Tatort Natur“ die gesamte Verhandlung trotzdem positiv, denn die Bayerische Polizei hat durch ihre intensive Arbeit eindrücklich belegt, dass die illegale Verfolgung hoch bedrohter Arten kein Kavaliersdelikt ist, sondern eine Straftat. Zudem zeigen die aktuellen Luchsbestandszahlen eine positive Entwicklung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit der geringeren illegalen Verfolgung seit den umfangreichen Ermittlungen in diesem Verfahren zuzuschreiben ist. Dennoch ist der Luchs auf der Roten Liste Bayern als „vom Aussterben bedroht klassifiziert“.

Naturschutzkriminalität – Blick über den Tellerrand: Spürhunde im Einsatz

Trotz der hiesigen, intensiven Polizeiarbeit in Sachen Luchs ist der Einsatz für heimische, streng geschützte Wildtiere noch ausbaufähig: Ermittlungsbehörden anderer Länder fahren im Kampf gegen Naturschutzkriminalität „härtere Geschütze“ auf: Zum Beispiel speziell ausgebildete, gut ausgestattete Anti-Wilderer-Einheiten, die in Wilderei-Hot Spots mit Spürhunden patroullieren. In Italien gibt es die „Bear Dog-Teams“, in Zambia beschützen Waffenspürhunde die letzten Nashörner und in Österreich machen Carbofuran-Spürhunde Tätern den Garaus. Die Hundenase ist eine Geheimwaffe, die bisher noch viel zu wenig in der Bekämpfung gegen Naturschutzkriminalität Beachtung findet: durch deutlich mehr Riechzellen können Caniden bis zu 1 Million mal besser als Menschen riechen. Weitere Vorteile sind, dass sie sehr effizient und kostensparend arbeiten: in kurzer Zeit kann eine enorme Fläche sehr zuverlässig nach geringsten Konzentrationen von Gift abgesucht werden – wetter- und geländeunabhängig. Auch sind Fährten direkt zum Täter/Hausdurchsuchungen möglich. Hinsichtlich Giftopfer kann ein gut ausgebildeter Spürhund wie eine Art „Schnelltest“ agieren: auch bei fehlenden äußeren Anzeichen, zeigt dieser sofort an – mit einer 95%-igen Trefferquote. Durch die Suche nach dem Giftköder können unmittelbar weitere Opfer vermieden werden und der Strafverfolgungsprozess früher beginnen. Dies alles spart enorme Manpower. Zudem wirkt der Einsatz von Mensch-Hund-Teams erfahrungsgemäß äußerst abschreckend und ist ein sehr vielversprechender und zukunftsträchtiger Baustein im Kampf gegen Naturschutzkriminalität.

Bild: Franziska Baur

Posted in Naturschutzkriminalität and tagged Artenschutzkriminalität, Beschuss, Carbofuran, Fallen, Gift, Luchs, Naturschutzkriminalität, Rotmilan, Umweltkriminalität, Vergiftung by Franziska Baur with 1 comment.

Fischotter – Tier des Jahres 2021

Von Franziska Baur

Die Deutsche Wildtier Stiftung ernennt den auf der Roten Liste stehenden und besonders geschützten Fischotter (Lutra lutra) zum Tier des Jahres 2021. Völlig zurecht finden wir als Bayerische Umweltstiftung und möchten daher ebenso auf diese faszinierende Tierart aufmerksam machen.

Der Fischotter ist eine wahrhaftige Wasserratte, oder korrekt: ein WasserMARDER. Als Einzelgänger mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen ist er äußerst vielseitig: Kaum ein anderes Säugetier verbindet die Elemente Land und Wasser so perfekt wie er. Wo Otter sich wohlfühlen, ist die Natur intakt. Besonders gerne mag er strukturierte, also natürlich bewachsene und schilfreiche Uferzonen an sauberen, Steh- und Fließgewässern. Der Grund: dort findet er Unterschlupf und Nahrung, wie z.B. Fische, Krebse, Schnecken und Insekten. Doch verbaute und kanalisierte Gewässer, trockengelegte Feuchtgebiete und die Vernichtung von Uferrandzonen minimieren die Überlebenschance dieser Art. Die Deutsche Wildtier Stiftung hat den Fischotter zum Tier des Jahres 2021 gekürt, um darauf aufmerksam zu machen, wie gefährdet er selbst und seine Lebensräume sind. Wie viele Otter es in Deutschland gibt, lässt sich laut Experten schwer schätzen. Fest steht nur: Im Osten Deutschlands ist er bisher am häufigsten zu finden.

Leicht hatte es der Otter nie. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde ihm nachgestellt, um an seinen kostbaren Pelz zu kommen. Das dichte Fell mit bis zu 140 Millionen Haaren war heiß begehrt. Obendrein wurden die Wildtiere als Schädlinge bejagt, weil sie sich an Fischteichen bedient haben. Zusätzlich ertranken viele Otter in Fischreusen. Heutzutage sind die Hauptbedrohungen immer noch die illegale Verfolgung und zusätzlich der zunehmende Straßenverkehr. Fischotter haben leider eine Eigenart, die sie aus dem Wasser an Land treibt: Sie schwimmen nicht unter Brücken hindurch. Stattdessen verlassen sie das Gewässer und überqueren die Straße. Eine ottergerechte Gestaltung von Brücken ist notwendig, um den Fischotter vor dem drohenden Unfalltod im Straßenverkehr zu bewahren. Die Deutsche Wildtier Stiftung setzt sich daher für den Bau sogenannter „Berme“ ein: schmale, aus Holzplanken gebaute Pfade, die wie ein Laufsteg angelegt sind und die der Otter nutzen kann, um trockenen Fußes unter der Brücke hindurchzulaufen.

Das Kooperationsprojekt „Tatort Natur“ von Gregor Louisoder Umweltstiftung und Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. hat den Fischotter als streng geschützte und dennoch immer noch illegal verfolgte Tierart in den besonderen Fokus genommen. Leider wurden auch hier in Bayern in den letzten Jahren mehrere Otter gewaltvoll in Säcken ertränkt, ohne Folgen für die Täter. Um solche Straftaten künftig zu vermeiden, ist besonders in Ostbayern sinnvolles Konfliktmanagement und die (bereits vorhandene, aber ausbaufähige) finanzielle Unterstützung für Fischteichbesitzer essentiell.

Das derzeitige Pilotprojekt der LfL Oberpfalz in Ostbayern zur letalen Entnahme sechs männlicher Fischotter trägt unserer fachlichen Meinung nach keineswegs zu einer konstruktiven Lösungsfindung bei, sondern wirft mehr Fragen als Antworten auf. Fischotter unterliegen nicht ohne Grund einem strengen Schutzstatus, denn ihre hiesige, fragile Population ist weit entfernt von einem günstigen Erhaltungszustand. Wie bei Biber und Wolf führt jede Entnahme eines territorialen Tieres in einem potentiell optimalen Revier früher oder später zu einer Wiederbesiedlung. Fallenfang trägt maximal zum Stress und Unbehagen der Tiere bei. Aus unserer Sicht ist es äußerst fragwürdig, ob in der Praxis tatsächlich auszuschließen ist, dass möglicherweise säugende Weibchen darunter sein könnten, was im schlimmsten Fall zum Tod des Nachwuchses führen kann, wenn das Muttertier nicht in entsprechender Zeit wieder freigelassen werden sollte.

Weiterhin erfüllt der Abschuss der Tiere allein nicht die Maßgaben, die ein dauerhafter Schutz der Teichanlagen mit sich bringen muss. Es ist eine politische Augenwischerei von der die Teichwirte keine dauerhafte Hilfe haben. Abschüsse als regelmäßige Schutzmaßnahmen für Teiche werden artenschutzrechtlich nicht durchsetzbar sein und dürfen nicht geduldet werden.

Posted in Fischotter and tagged Fischotter, Tier des Jahres 2021 by Franziska Baur with no comments yet.

2020 – Ein gutes Jahr für unsere heimischen Raubtiere a.k.a. „Konflikttierarten“ (Wolf, Luchs, Bär & Co.)?

von Franziska Baur

Soviel steht fest: 2020 wird uns allen prägnant in Erinnerung bleiben als eines der wenigen guten Jahre. Jedoch gab es auch erfreuliche Nachrichten: in vielen Winkeln der Erde erholte sich die Natur merklich und auch hierzulande waren heuer alle drei heimischen großen Beutegreifer anzutreffen: Wolf, Luchs und sogar Bär!

Kompaktwissen Wolf, Luchs, Bär

Europäischer Wolf (Canis lupus lupus)

Seit 2006 gibt es bei uns in Bayern wieder Wölfe, bisher meist junge Durchzügler. Das erste bayerische Rudel bildete sich 2017 im Bayerischen Wald. Ein Wolf gilt als standorttreu, wenn dieser über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten nachgewiesen wird oder eine Reproduktion belegt ist. Standorttreue Wölfe in BY: Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Veldensteiner Forst, Bayerischer Wald, Rhön, Oberallgäu, Manteler Forst.

Jungtiere z.B. aus dem Nordosten Deutschlands oder aus den Alpen wandern bei Geschlechtsreife weite Strecken auf der Suche nach einem eigenen Territorium. Somit können jederzeit überall in Bayern Wölfe zu- oder abwandern.

Kriterien des standardisierten Monitorings

Reproduktion 2020

Foto: Jungwölfe Axel Gomille

Nationalpark Bayerischer Wald (2 Rudel):

Süd: Fähe mit Gesäuge nachgewiesen

Nord: Ein Welpe genetisch nachgewiesen

Manteler Forst (1. Nachwuchs):

27.05.2020: Fähe (sächsische Wölfin) mit Gesäuge (Wildkamera), Vater ist Nachkomme aus Veldensteiner Forst

19.09.2020: Rudel an Hirschkadaver: mind. 5 Welpen (gemischt-geschlechtlich)

Veldensteiner Forst (Nachwuchs 3. Jahr in Folge):

05.05.2020: Fähe mit Gesäuge (Wildkamera)

28.08.2020: 4 Welpen (Wildkamera)

Tot aufgefundene Individuen

Lkr. Hof, 31.08.2020: weibl. Individuum GW1607f (Herkunftsrudel: Lieberose, Brandenburg)