Luchswiederansiedlung im Pfälzerwald

Auswilderung von Luchsen…

Im Pfälzerwald hat man sich große Ziele gesetzt: Die Auswilderung von 20 telemetrisch überwachten Luchs-Wildfängen aus der Schweiz und den Karpaten innerhalb der nächsten fünf Jahre. Das Gebiet des Pfälzerwalds ist Teil des grenzüberschreitenden Biosphärenreservats Pfälzerwald / Vosges du Nord. Es hat eine Gesamtfläche von 302.800 ha. Die Fläche auf deutscher Seite ist 179.000 ha groß. Davon sind 36.000 ha als FFH Gebiet ausgewiesen. Damit ist der Pfälzerwald bestens geeignet für die Wiederansiedelung der für den Menschen gewöhnlich unsichtbaren Waldbewohner. Bei Erfolg könnte der Pfälzerwald also Teillebensraum einer großen und stabilen Luchspopulation werden.

Im Pfälzerwald hat man sich große Ziele gesetzt: Die Auswilderung von 20 telemetrisch überwachten Luchs-Wildfängen aus der Schweiz und den Karpaten innerhalb der nächsten fünf Jahre. Das Gebiet des Pfälzerwalds ist Teil des grenzüberschreitenden Biosphärenreservats Pfälzerwald / Vosges du Nord. Es hat eine Gesamtfläche von 302.800 ha. Die Fläche auf deutscher Seite ist 179.000 ha groß. Davon sind 36.000 ha als FFH Gebiet ausgewiesen. Damit ist der Pfälzerwald bestens geeignet für die Wiederansiedelung der für den Menschen gewöhnlich unsichtbaren Waldbewohner. Bei Erfolg könnte der Pfälzerwald also Teillebensraum einer großen und stabilen Luchspopulation werden.

Luchswiederansiedlung im Pfälzerwald

Der lange Weg bis zum Ziel: Von einer Idee bis zu deren Vollendung dauert es naturgemäß eine Weile. Bis die ersten drei Jungtiere diesen Sommer ausgesetzt werden konnten, galt es eine Menge Arbeit zu leisten. Angefangen mit Gutachten – das erste bereits im Jahr 1977 – die dem geplanten Gebiet die Eignung zur Luchswiederansiedlung bescheinigten. Des weiteren wurde ein Projektbüro eröffnet und Personal fachgerecht weitergebildet sowie die wissenschaftliche Infrastruktur zur Begleitung des Projekts aufgebaut. Kontakte zu unterschiedlichen Akteuren geknüpft und weitergesponnen. Und vor allem wurde eine vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit etabliert, denn gerade wenn es um die Wiederansiedlung von großen Beutegreifern geht, kann man das betroffene Umfeld gar nicht früh genug informieren.

Die ersten drei Luchse sind ausgewildert

Das erste Ergebnis der langjährigen Arbeit konnte diesen Sommer betrachtet werden. Die ersten drei in den Pfälzerwald entlassenen Luchswaisen – ein Männchen und zwei Weibchen – stammen aus den slowakischen Karpaten. Ihre Wiederansiedlung wird von einem ganzen Maßnahmenbündel begleitet. Dazu gehört natürlich auch ein Luchs-Managementplan, den das Umweltministerium im bereits Juni in Kraft gesetzt hatte. In diesem Managementplan wird geregelt, was zum Wohle der Luchse, aber auch was zum Wohle der Landnutzer erforderlich ist. Sollte einer der Luchse ein Schaf töten, bekommt der Tierhalter den Schaden erstattet.

Die Luchse sollen sich nach der Freilassung ein Leben in freier Wildbahn erschließen. Der Einfluss des Menschen soll so gut es geht minimiert werden. Jedes der ausgesetzten Tiere trägt zur Überwachung ein GPS-Halsband. So ist es möglich ihre Aufenthaltsorte zu verfolgen und vieles über ihre Lebensweise zu erfahren. Außerdem nehmen landesweit ehrenamtliche Luchsberater Meldungen über Sichtungen von Luchsen entgegen. So soll ein möglichst weitgehendes Luchs-Monitoring stattfinden.

Mehr Informationen zum Luchs-Projekt im Pfälzerwald von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinlandpfalz.

Posted in Luchs and tagged Auswilderung Luchs, Luchs Wiederansiedlung, Luchswiederansiedlung, Luchswiederansiedlung im Pfälzerwald by Andreas Abstreiter with no comments yet.

Bayern soll 3. Nationalpark bekommen – Steigerwald politisch ausgeschlossen

Bayern soll einen 3. Nationalpark bekommen…

3. Nationalpark: Im Rahmen einer Kabinettsklausur Ende Juli hat die Bayerische Staatsregierung auch die Einrichtung eines dritten Nationalparkes auf Staatswaldfläche beschlossen. Ein bereits bestehender Vorschlag kam dabei aber nicht zum Zuge: Einen Nationalpark Steigerwald hatte die Staatsregierung bereits zuvor aus politischen Gründen ausgeschlossen, dies wurde von Ministerpräsident Seehofer nochmals bestätigt.

„Ich bin fest entschlossen, dass wir einen dritten Nationalpark in Bayern gründen. Der Nationalpark soll vor allem den Staatswald umfassen, weil dies ja immer mit den privaten Waldbewirtschaftern sehr schwierig ist“, so Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer. Am 2.8. hat Umweltministerin Scharf Details der Öffentlichkeit vorgestellt. Demnach soll die Gebietsfestlegung erst nach einer Bürgerbeteiligungsphase erfolgen.

Claus Obermeier, Vorstand der Gregor Louisoder Umweltstiftung zu der neuen Initiative der bayerischen Staatsregierung: „Neue Nationalparks in Staatswäldern sind Garant für längst überfällige Fortschritte im Naturschutz in Bayern: Sie binden im großen Stil schädliche Klimagase, helfen Hochwasser zu reduzieren und verringern den Schadstoffeintrag in Grund- und Trinkwasser. Vor allem aber bieten sie erholungsuchenden Menschen, bedrohten Tier- und Pflanzenarten Lebensraum in einer ansonsten fast flächendeckend von intensiver Land- und Forstwirtschaft und ausufernden Gewerbegebieten geprägten Landschaft“. Die Gregor Louisoder Umweltstiftung unterstützt in verschiedenster Weise deutschlandweit und in Bayern entsprechende Projekte und Initiativen.

Die in den letzten Jahren neu gegründeten Nationalparke Deutschlands zeigen, dass es sich lohnt, sich für neue Wildnisschutzgebiete zu engagieren und vor allem das 2-Prozent-Ziel von Bundesregierung, Verbände und Wissenschaftlern endlich vor Ort umgesetzt werden muss. Mindestens 2 Prozent echte Wildnisflächen in Deutschland – das ist das Ziel von Bundesregierung (Biodiversitätsstrategie), Naturschutzverbänden und Wissenschaftlern – ein kleiner Beitrag Deutschlands zum globalen Naturschutz. 2 Prozent sind für ein reiches Land wie Deutschland nicht viel – da verlangen wir von unseren Partner- und Urlaubsländern in Asien, Afrika und Amerika wesentlich mehr. Dazu müssen in den nächsten Jahren in ganz Deutschland die meistens schon vorliegenden Schutzkonzepte auch umgesetzt werden. So müssen neben der Ausweisung neuer Schutzgebiete vor allem in den bestehenden Gebietskulissen wie FFH-Gebieten die Behörden auf Staatsgrund strenge Schutzzonen ausweisen, wenn ihre eigenen Ziele nicht untergehen sollen. Die bisherige Blockadehaltung mancher Interessensverbände darf sich nicht durchsetzen, wenn Bayerns Naturerbe bewahrt werden soll.

Ausspielen einzelner Vorschläge gegeneinander nicht sinnvoll

Aus fachlicher Sicht sind nur noch wenige Gebiete in Bayern für die Ausweisung neuer Nationalparke erreichbar, so sollten sie mindestens 10000 Hektar umfassen, ausschließlich in Staatsbesitz sein, keine großflächigen pflegebedürftigen Wiesen und Heiden umfassen, nicht von größeren Verkehrsachsen zerschnitten werden und möglichst naturnahe Wälder beinhalten. Claus Obermeier weiter: „Daher kommen aus fachlicher Sicht für weitere zusätzliche Nationalparke zurzeit der Spessart, der Steigerwald, das Ammergebirge und möglicherweise Teile der Rhön in Frage. Die Staatsregierung muss sich jetzt noch dieses Jahr auf ein Gebiet festlegen und in die Umsetzungsplanung einsteigen“.

Es mache zurzeit keinen Sinn, verschiedene fachlich geeignete Gebietsvorschläge gegeneinander auszuspielen. Alle genannten Gebiete müssen umfassend geschützt werden, auch ohne Nationalpark. Die Gregor Louisoder Umweltstiftung wird auch weiterhin die Initiativen Steigerwald (Verein Nationalpark Nordsteigerwald) und Ammergebirge (Förderverein Nationalpark Ammergebirge) unterstützen.

Im Rahmen einer Kabinettsklausur Ende Juli hat die Bayerische Staatsregierung auch die Einrichtung eines dritten Nationalparkes auf Staatswaldfläche beschlossen. Einen Nationalpark Steigerwald hatte die Staatsregierung aber aus politischen Gründen ausgeschlossen, dies wurde von Ministerpräsident Seehofer nochmals bestätigt.

Aktuelle Infos: Ein dritter Nationalpark. Für Bayern.

Posted in 3. Nationalpark, Schutzgebiete and tagged 3. Nationalpark, 3. Nationalpark Bayern, 3. Nationalpark für Bayern by Claus Obermeier with no comments yet.

Bayerns Natur im Ausverkauf? – Am Riedberger Horn und im Steigerwald kämpft die Staatsregierung gegen den Naturschutz

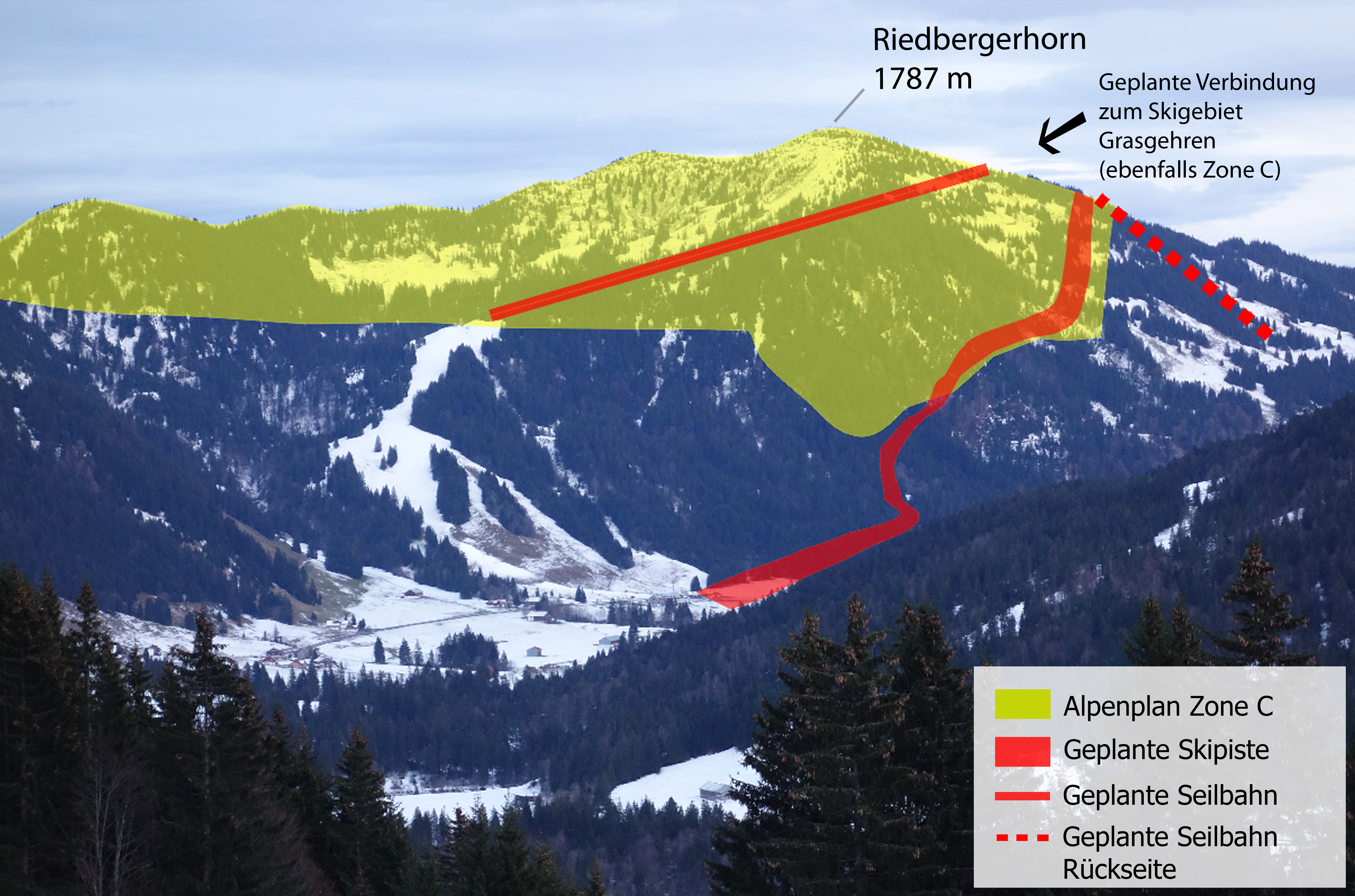

Grafik Planungen Riedberger Horn, c DAV.

Außerhalb Bayerns kann man beide Meldungen kaum glauben, stellen sie doch einen Frontalangriff auf Ziele und Planungen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen dar, und stehen in Widerspruch zu der Arbeit der anderen Landesregierungen und der Bundesregierung zum Schutz der biologischen Vielfalt. Selbst Insider hätten eine derartige Eskalationstrategie gegen den Naturschutz – teils sogar gegen das eigene Umweltministerium und die Fachbehörden – kaum für möglich gehalten. In beiden Fällen setzten sich anscheindend Hardliner des Bau- und Wirtschaftsflügels unter der Führung des Chefs der CSU-Landtagsfraktion Thomas Kreuzer durch – er hatte schon mehrfach öffentlich die Naturschutzforderungen abgelehnt. Eine aktuelle Bilanz von Claus Obermeier.

Riedberger Horn

Naturschützer wie der DAV-Vizepräsident Rudolf Erlacher sind schockiert: „Das kommt einer Abschaffung des Alpenplans gleich“. Und zur geplanten Befragung sagt er: „Was nach Bürgerbeteiligung klingt, ist in Wahrheit eine Nebelkerze. Die Bürgerbefragung soll verschleiern,dass sichdie Bayerische Staatregierung in eine Klemme manövriert hat, aus der sie alleine nicht mehr herauskommt.“ Unabhängig vom Ausgang der Befragung sprechen nämlich rechtliche Gründe eindeutig gegen die Skischaukel – unter anderem die Alpenkonvention. Ministerpräsident Horst Seehofer erklärte die Causa Riedberger Horn zur Chefsache, nachdem sich die am Genehmigungsverfahren beteiligten Ministerien in den zurückliegenden Monaten nicht auf eine Linie einigen konnten. Trotz entschiedener Ablehnung der Skischaukel-Pläne durch das Bayerische Umweltministerium

Birkhahn, C LBV/Werth

und der naturschutzfachlich hohen Wertigkeit des Berges stellte er den Skigebietsbetreibern einen für sie positiven Ausgang des Verfahrens in Aussicht.

Sollten diese Pläne trotzdem genehmigt werden, würde ein Präzedenzfall geschaffen, der unabsehbare Auswirkungen auf die gesamten Bayerischen Alpen hätte. Der Alpenplan, ein international hochgelobtes und seit 44 Jahren bestehendes landesplanerisches Instrument, stünde in Frage. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, da die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit dem Freistaat Bayern den Vorsitz der Alpenkonvention inne hat.Die Position der Naturschützer wie des LBV-Vorsitzenden Norbert Schäffer ist daher eindeutig: „Für uns sind die Natur und der Birkhuhnbestand am Riedberger Horn einzigartig und nicht verhandelbar. Wir werden alle rechtlichen Schritte unternehmen, um das Birkhuhn, die Natur am Riedberger Horn und den Alpenplan zu schützen“. Eine erwogene Änderung des Alpenplans sieht der LBV als Frontalangriff auf den Naturschutz. Der Alpenplan ist das wirksamste Instrument, um eine Übererschließung des Bayerischen Alpenraums zu verhindern. Er wurde 1972 angesichts drohender Erschließungen an überaus prominenten Bergen ins Leben gerufen.

Steigerwald

Der zweite Brennpunkt liegt in den weitläufigen Buchenwäldern des Steigerwaldes. Nach der Ablehnung aller  Nationalparkforderungen durch die Staatsregierung werden jetzt auch kleine Buchenschutzgebiete kategorisch abgelehnt, man setzt auf Nutzung und lässt bewusst den Konflikt eskalieren, so mit dem Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht um das Schutzgebiet „Hoher Buchenen Wald“ bei Ebrach. Dort hatte der Landkreis ein Buchenschutzgebiet ausgewiesen, doch die Bayerische Staatsregierung änderte sogar das Naturschutzgesetz, um den Landkreisen derartige Kompetenzen entziehen und das bereits rechtkräftige Schutzgebiet wieder aufheben zu können – dagegen hatten die Naturschutzverände – leider in der ersten Instanz erfolglos – geklagt.

Nationalparkforderungen durch die Staatsregierung werden jetzt auch kleine Buchenschutzgebiete kategorisch abgelehnt, man setzt auf Nutzung und lässt bewusst den Konflikt eskalieren, so mit dem Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht um das Schutzgebiet „Hoher Buchenen Wald“ bei Ebrach. Dort hatte der Landkreis ein Buchenschutzgebiet ausgewiesen, doch die Bayerische Staatsregierung änderte sogar das Naturschutzgesetz, um den Landkreisen derartige Kompetenzen entziehen und das bereits rechtkräftige Schutzgebiet wieder aufheben zu können – dagegen hatten die Naturschutzverände – leider in der ersten Instanz erfolglos – geklagt.

Aktuelle Ergebnisse des Kartierungs-Projektes von BN und WWF belegen dort und in den umliegenden Staastwäldern eine beeindruckende Anzahl an Starkbäumen: Auf einer kartierten Fläche von 500 Hektar wurden mehr als 6000 Starkbäume gefunden. Hubert Weiger, Vorsitzender des BN: „Wir fordern die Bayerische Staatsregierung auf, dieses wertvolle Waldgebiet wieder unter Schutz zu stellen. Auch Bayern muss wie alle anderen Bundesländer das völkerrechtlich bindende Ziel umsetzen und mehr Raum für eine natürliche Waldentwicklung und damit für mehr Artenschutz schaffen.

Martin Mößlein, Vorstand des Vereins Nationalpark Nordsteigerwald: „Immer mehr Menschen im Steigerwald wenden sich gegen die starken Hiebsmaßnahmen im Staatswald und betrachten sie als einen fortschreitenden Ausverkauf des größten Naturschatzes in unserer Heimat. Der Nordsteigerwald würde von einem geeigneten Schutzgebiet weit mehr profitieren als von der Holznutzung, deren Erlöse in die Bilanz der Konzernzentrale nach Regensburg abfließen.“

Aktuelles zur gerichtlichen Auseinandersetzung um den Schutz der Buchenwälder im Steigerwald

Hintergrundinfo Steigerwald (Bürgerinfo)

Posted in Schutzgebiete and tagged Bayerische Staatsregierung, Buchenschutzgebiete im Steigerwald, nationalpark steigerwald, riedberger horn, Riedberger Horn Skischaukel, Skischaukel, Thomas Kreuzer by Claus Obermeier with no comments yet.

Bayerns Luchse – immer wieder ein Thema

Bayerns Luchse: Der Luchs findet immer wieder einen Platz in den Medien. Sei es als Werbe-Ikone für unberührte Waldwildnis und die Ferienregion Bayerischer Wald oder als traurig populäres Beispiel in der Serie „illegales Töten geschützter Wildtiere“. Nun haben es Bayerns Luchse in die „Heimatzeitung“ MUH geschafft. Hier wird die jahrlange Geschichte im Fall der toten Luchse im Bayerischen Wald zusammengefasst. MUH bezeichnet sich als „ein Magazin sein für bayerisches Wesen und Unwesen, bayerische Kulturen und Unkulturen, Gemütlichkeit und Ungemütlichkeiten“. Genau davon handelt die Geschichte und die Verworrenheit im Fall der getöteten Luchse.

Bayerns Luchse: Der Luchs findet immer wieder einen Platz in den Medien. Sei es als Werbe-Ikone für unberührte Waldwildnis und die Ferienregion Bayerischer Wald oder als traurig populäres Beispiel in der Serie „illegales Töten geschützter Wildtiere“. Nun haben es Bayerns Luchse in die „Heimatzeitung“ MUH geschafft. Hier wird die jahrlange Geschichte im Fall der toten Luchse im Bayerischen Wald zusammengefasst. MUH bezeichnet sich als „ein Magazin sein für bayerisches Wesen und Unwesen, bayerische Kulturen und Unkulturen, Gemütlichkeit und Ungemütlichkeiten“. Genau davon handelt die Geschichte und die Verworrenheit im Fall der getöteten Luchse.

Aber nicht nur die Medien beschäftigen sich immer wieder mit dem Luchs. Auch die Staatlichen Stellen müssen sich vermehrt mit den Negativ-Schlagzeilen auseinandersetzen und handeln.

Mit erschreckenden Zahlen über Bayerns Luchse ging unlängst das Bayerische Umweltministerium an die Öffentlichkeit. 5 Luchse sind in den vergangenen Jahren vergiftet, geschossenen und stranguliert worden. Hinzu kommt eine erschreckend hohe Zahl an Tieren – 14 an der Zahl – die als verschollen gelten. Dank des langjährigen Fotofallenmonitorings im Nationalpark Bayerischer Wald und den angrenzenden Flächen gibt es einen guten Überblick über die ansässigen Tiere.

Nach Ablösen von der Mutter streifen junge Luchse allein umher auf der Suche nach einem eigenen Revier. Haben sie dieses etabliert, so gibt es fast nichts was sie forttreiben könnte. Mehrmalige Fotofallen-Aufnahmen tragen dazu bei einen Luchs als resident, also sesshaft in einem bestimmten Gebiet zu bezeichnen. 14 dieser als resident geltenden Tiere sind im Vorfeld des Nationalparks Bayerischer Wald verschwunden. Die Tiere wurden lediglich 3-5 Jahre alt und konnten sich, nach Angaben aus dem Ministerium, nicht länger als 30 Monate in ihren Revieren halten. Was schon lange geunkt wurde ist nun (indirekt) bestätigt. Zwar kann sich das Ministerium nicht für eine klare Aussage begeistern, aber die „illegale Verfolgung durch den Menschen als Ursache für das Verschwinden der Luchse (kann) nicht ausgeschlossen werden“.

Seit Jahren befassen sich Naturschutzverbände mit der Problematik des Verschwindens, die weit mehr ist als das Verschwinden einzelner Tiere. In Bayern ist der Verlust ein herber Rückschlag für die Bemühungen der Behörden und Naturschutzverbände den kleinen „Bayerischen Löwen“ wieder zu stärken. Heimische Tierarten sind nicht nur ein Natur-, sondern auch ein Kulturgut. Und, um es mit der MUH zu sagen: sie sind bayerische Wesen, aus mancher Sicht auch Unwesen, aber sie gehören zu Bayern wie Leberkäs und Lederhosn.

WIR DANKEN DER REDAKTION MUH FÜR DIE BEREITSTELLUNG DES ARTIKELS „DER TOD IM UNTERHOLZ“. EIN HEIMATKRIMI, SOZUSAGEN, DESSEN SERIE HOFFENTLICH BALD ZUM ENDE KOMMT.

MUH 21 – Luchsmorde – Der Tod im Unterholz

Posted in Luchs and tagged Bayerns Luchse, Luche Bayern, Luchse in Bayern by bayernwild with no comments yet.

Illegale Tötung geschützter Wildtiere

Die Luchs Extremitäten zweier Luchse wurden 2015 abgetrennt aufgefunden. Fünf Luchse kamen in Bayern seit 2012 durch Schuss oder Gift zu Tode. (Foto: PI Bad Kötzting)

Die Spitze des Eisberges

Tötung geschützter Wildtiere: Bei jedem Statement zu den bekannt gewordenen Fällen getöteter Luchse war von „der Spitze des Eisberges“ die Rede. Schlichtweg konnte man nicht sagen wie viele geschützte Wildtierarten – denn das Problem betrifft bei Weitem nicht nur den Luchs – in den letzten Jahren in Bayern eines unnatürlichen Todes starben. Das hat mehrere Gründe:

Zunächst müssen die Fälle bekannt, gemeldet und auch als Straftat erkannt werden. Nicht jeder tote Greifvogel muss vergiftet worden sein. Aber auch vom Gegenteil kann man nicht ohne Weiteres ausgehen. Hier liegt also die erste Hürde. Es bedarf einer guten Aufklärungsarbeit der Bevölkerung Verdachtsfälle unmittelbar zu melden. Klar muss auch sein: an wen kann ich das melden? In erster Instanz ist die Polizei dafür zuständig. Diese muss geschult und sensibilisiert sein. Hier gibt es erste gute Ansätze in Form von internen Gesprächen und einem Handlungspapier zum Vorgehen in derartigen Fällen.

Zeit und Geld ist ein weiterer wichtiger Faktor. Die zuständigen Behörden brauchen Kapazitäten den Fällen nachzugehen und gegebenenfalls notwendige Laboranalysen in Auftrag zu geben. Mit einer monatelangen Lagerung in der Tiefkühltruhe ist noch kein Fall gelöst worden.

Es gibt in Bayern keine zentrale Stelle, bei der alle Fälle gesammelt werden. Es wäre wünschenswert und dringend notwendig eine jährliche Statistik aller Fälle – von Biber bis Rotmilan – zu veröffentlichen. Zum einen kann daraus ein Trend ersehen werden, zum anderen die Tatsache, dass es sich nicht um wenige Einzelfälle handelt. Damit können NGOs wie Behörden ihre Bemühungen bei Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung reflektieren und verbessern.

Die Spitze des Eisberges hat sich mit Veröffentlichung der Zahlen illegal getöteter, geschützter Wildtiere in den Jahren 2010-2015 etwas verbreitert. Dennoch dürfte die Zahl X aus oben genannten Gründen immer noch um ein Vieles mehr sein.

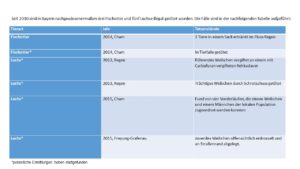

Schwarz auf weiß – offizielle Zahlen bekannt gewordener Fälle

Auf SPD Anfrage brachte das Umweltministerium Bayern nun ein Auflistung auf Papier:

Seit 2010 wurden drei Fischotter und fünf Luchse getötet. Nach Ansicht des Landesamt für Umwelt gelten 14 Luchse als verschollen.

2010-2015 wurden 85 Vögel (Greifvögel und Eulen) illegal getötet. Auflistung der Jahre 2015/2016 stehen noch aus. Bis auf einen Fall wurden die Fälle nicht zur Anzeige gebracht. In lediglich 22 Fällen wurde polizeilich ermittelt. 21 Fälle gelangten zur Staatsanwaltschaft. 2 Verdächtige konnten ausgemacht werden. Es kam nie zu einer Anklage, geschweige denn Verurteilung. Die ausführliche Antwort auf die Anfrage finden Sie als pdf hier.

Eine ernüchternde Bilanz. Und man muss die Frage stellen: warum konnten die Tathergänge nie einwandfrei nachgewiesen werden, so dass es zu einer Anklage gekommen wäre? Nach offiziellen Aussagen sind die polizeilichen Strukturen in Bayern sehr gut und ausreichend. Was ist dann also die Stellschraube an der gedreht werden muss, damit es endlich zu einer Anklage kommt und damit auch zum deutlichen Zeichen: illegale Tötung geschützter Wildtiere ist eine Straftat, die konsequent verfolgt und bestraft wird.

Österreich verurteilt Luchs-Jäger

Tötung geschützter Wildtiere in Österreich: In Österreich kam es nun erstmalig zu Anklagen und Verurteilungen. Ein Ehepaar hat mindestens 2 Luchse erschossen. Ins Rollen gekommen war der Fall nachdem die Ex-Geliebte des Mannes die Aussagen ihr gegenüber öffentlich machte. Die Ehefrau ist rechtskräftig verurteilt worden. Die Tiere stammen höchstwahrscheinlich aus dem Nationalpark Kalkalpen, in dem eine kleine Anzahl Luchse vorkommt. Statt zunächst 2880€ Geldstrafe und Schadensersatz an den Nationalpark Kalkalpen in Höhe von 12.000€, musste die Angeklagte nach Berufung nur 1920€ zahlen. Mehr dazu hier. Der Ehemann steht derzeit vor Gericht. In erster Instanz wurde er zu 11.160€ Strafe und 12.101€ Ersatzzahlung an den Nationalpark Kalkalpen verurteilt. Das Urteil ist (Stand 30.6.2016) nicht rechtskräftig. Mehr dazu hier.

Der legale Abschuss eines Luchses bspw. in Rumänien kostet ca. 800€. Hinzu kommen Anreise, Unterkunft etc. Eine Geldstrafe bei illegalem Abschuss muss diese Summe um ein Vielfaches überschreiten.

Illegale Tötung geschützter Wildtiere hat weitaus mehr Nebenwirkungen als den Tod eines Tieres. Gerade bei Vergiftungen ist die Gefahr andere Tiere oder auch Menschen zu Gefährden hoch. Für einige Arten ist die Tötung Bestandes bedrohend. Und selbstverständlich werden sofort Mutmaßungen angestellt, wer Interesse am Tod der Tiere haben könnte. Dies trägt zum schlechten Bild ganzer Gruppen bei, aus deren Reihen es letztendlich nur Einzelne sein werden, die derartige Straftaten begehen.

Die große Mehrheit verurteilt die illegale Tötung von Wildtieren. Dennoch wiegen und wähnen sich die Täter in Sicherheit.

Posted in Fischotter, Luchs, Naturschutzkriminalität and tagged geschützte Wildtiere, Tötung geschützter Wildtiere, Wilderei in Bayern by bayernwild with no comments yet.

Bayern ist Wolfsland – aktuelle Positionen und Forderungen von LBV / NABU veröffentlicht

© Miha Krofel

Bayern ist Wolfsland: „Im Hinblick auf den Wolf beginnt ab jetzt ein neues Zeitalter. Er ist da und ist keine Ausnahmeerscheinung mehr, darüber freuen wir uns“, so Dr. Norbert Schäffer, Vorsitzender des bayerischen NABU-Partners Landesbund für Vogelschutz (LBV). Neben den acht bestätigten Sichtungen dürften in derselben Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit noch etliche weitere Tiere unbemerkt geblieben sein. Deshalb kann nicht mehr von Einzelmeldungen gesprochen werden, sondern von einem regelmäßigen Auftreten. „Wölfe lassen sich nicht geografisch eingrenzen. Gerade junge Männchen wandern sehr lange Strecken und können mittlerweile jederzeit und überall in Bayern auftauchen. Wir sehen natürlich auch, dass dies zu Schwierigkeiten führen kann“, so Schäffer weiter. Bayern muss sich deshalb fit für die Rückkehr des Wolfs machen.

Der jüngste Wolfsnachweis stammt aus dem Bayerischen Wald. Bereits am 17. April nahm eine Wildkamera im Landkreis Regen ein Tier auf, das Experten bei der Auswertung jetzt eindeutig als Wolf identifizierten. Angesichts mehrfacher Sichtungen von Wölfen im bayrisch-tschechischen Grenzgebiet stellt sich die Frage, ob es sich immer um das gleiche Tiere handelt oder ob es mehrere Wölfe sind. Damit würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich ein Paar findet, das dann über kurz oder lang auch für Nachwuchs sorgen würde.

Herdenschutz überfällig – Schafhalter müssen vorbereitet sein

Dazu gehört vor allem, insbesondere die Schafhalter zu unterstützen, für die Wölfe eine zusätzliche Belastung bringen. Grundsätzlich müssen bayerische Schafhalter ab jetzt in jedem Landkreis auf Wölfe vorbereitet sein und deshalb alle gängigen Vorsorgemaßnahmen selbst treffen, wie zum Beispiel die Tiere nachts in einem Stall oder einer mit Elektrozaun geschützten Koppel unterzubringen. „Bei regelmäßiger Anwesenheit eines Wolfs, müssen den Schäfern aber endlich auch Beratung und Präventionsmöglichkeiten wie Elektrozäune finanziert werden“, fordert Norbert Schäffer. Denn bei dauerhafter Anwesenheit des Wolfs in Bayern müssen Schafhalter in der Lage sein, ihre Tiere zu schützen, weshalb umgehend Fördermaßnahmen definiert werden müssen. Wichtig ist jedoch, dass die Schäfer auch einen eigenen Beitrag leisten und freiwillig ihre Haltungsbedingungen anpassen. „So müssen sie akzeptieren, dass in Zukunft nicht mehr überall eine Freiweide möglich sein wird“, betont Schäffer.

Forderungen nach „Wolfsfreien Zonen“ sind illegal

Für den LBV ist die Forderung einiger Nutzerverbände und Politiker nach „wolfsfreien Zonen“ in Bayern illegal, zudem sei sie in der Praxis ohnehin nicht umsetzbar. Geht man nach dem Willen der Bevölkerung, so ist ein Großteil (80 Prozent) grundsätzlich positiv zur Rückkehr des Wolfes eingestellt. Das zeigte im vergangenen Herbst eine repräsentative Umfrage des NABU. Bei der Zustimmung zum Wolf gab es auch keine großen Unterschiede zwischen Stadt und Land.

Gemeinsam mit anderen Verbänden hat der LBV bereits seit Jahren einen Ausgleichsfonds für Verluste an Weidetieren und Gehegewild aufgelegt, um finanzielle Schäden, die Luchse oder Wölfe anrichten – so wie zuletzt im mittelfränkischen Neuhaus – schnell und unbürokratisch auszugleichen. Die bayerischen Fachbehörden arbeiten gemeinsam mit Nutzerverbänden wie dem Almwirtschaftlichen Verein Oberbayern und Naturschutzverbänden wie dem LBV an einem Managementplan Wolf, um auf das Auftreten von Wölfen vorbereitet zu sein. Es wird angesichts der zunehmenden Wolfsnachweise in Bayern dringend Zeit, sich auf eine dauerhafte Ansiedlung vorzubereiten. „Beratung und sofortige Hilfe für betroffene Schäfer ist jedoch nur möglich, wenn die überfällige zweite Stufe des vorliegenden Management Plans nicht mehr blockiert, sondern endlich beschlossen wird“, so der LBV-Chef.

Die breite Abstimmung mit anderen Interessensgruppen ist aus LBV-Sicht entscheidend für ein erfolgreiches Miteinander von Mensch und Wolf. „Deshalb ist es so wichtig, dass beispielsweise auch die Jagdverbände mit im Bündnis sind“, sagt Schäffer. „Wir suchen den Schulterschluss von Naturschutz, Jagd und Schäferei.“

Posted in Wolf and tagged Bayerische Wölfe, Bayern ist Wolfsland, Bayern Wolfsland, Wolf, Wolfsland, Wolfsmanagmentplan by Claus Obermeier with no comments yet.

„Leben am Limit“ im Bärenland

„Leben am Limit“ im Bärenland: Christine Sonvilla, österreichische Fotografin und Autorin, arbeitet seit Jahren in der Natur und für die Natur. Ihre Bilder und Texte bringen Tiere, Pflanzen und Landschaften näher und vermitteln ansprechend und anschaulich viel Interessantes aus dieser, oftmals auch verborgenen Welt.

Mit dem Projekt „Leben am Limit“ ziehen Christine Sonvilla und ihre Kollegen den Bären in Slowenien nach. Auch in Österreich sind wenige Bären unterwegs. Bayern hat seinen – seit Jahrhunderten ersten und letzten – Bären Bruno vor 10 Jahren wieder entfernen müssen. Hoffen wir auf einen besseren Ausgang für den nächsten Bären-Gast in Bayern! Dazu tragen sicher auch Bilder, Eindrücke und Erfahrungen aus anderen Ländern bei.

Wir freuen uns über diesen Gastbeitrag und über weitere Berichte aus dem Projekt!

„Leben am Limit“ im Bärenland (Gastbeitrag von C. Sonvilla)

Bärenland:

Anfang Mai 2016. Drei Österreicher durchstreifen gemeinsam einen Wald in Südslowenien. Soweit nichts Besonderes, wäre da nicht ihre „Mission“. Sie sind nämlich auf der Suche nach einem der gefürchtetsten Raubtiere Mitteleuropas, dem Europäischen Braunbären.

In Österreich auf Braunbären zu stoßen, ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Sie führen in der Tat ein „Leben am Limit“. Wobei in den letzten Tagen haben sich die Chancen auf Bärensichtungen mächtig gesteigert, denn Rudolf – ja, er hat schon einen Namen – ist unterwegs. Zwischen Goldeck, Villacher Bahnhof und Dobratsch streift der Jungbär auf Reviersuche umher (http://kaernten.orf.at/news/stories/2774634/). Nur hier im südlichen Kärnten zeigen sich Braunbären auch in Österreich. Experten schätzen, dass sich im Dreiländereck von Österreich, Italien und Slowenien etwa acht bis zehn Bären tummeln. Und jedes Mal, wenn einer dieser Grenzgänger gesichtet wird, landet er zielsicher in den Schlagzeilen.

In Ländern wie Österreich und Bayern ist jede einzelne Erscheinung eine Schlagzeile, in Slowenien gehört der Bär zum Alltag. (Foto: S. Sonvilla)

Würden die slowenischen Zeitungen auch über jede Braunbärensichtung berichten, müssten sie jeden Tag eine Extra-Beilage einschieben. Bären sind hier eine Alltagserscheinung, 500 bis 600 halten sich in ganz Slowenien auf. Und irgendwie scheint das dort einfach zu funktionieren, dieses Zusammen- oder nennen wir es lieber Nebeneinanderleben von Bär und Mensch. Irgendetwas läuft jenseits der Karawanken offenbar anders ab und genau das wollen die drei Naturfotografen, Filmer und Autoren Marc Graf (http://www.grafmarc.at/), Christine Sonvilla (http://www.sonvilla.at/) und Robert Haasmann (http://www.roberthaasmann.com/) herausfinden. Sie haben sich zur Plattform „Leben am Limit“ (http://lebenamlimit.at/) zusammengeschlossen, um die Limits der wilden Natur aufzuzeigen und um Wege des besseren Miteinanders ausfindig zu machen.

Deswegen zieht es sie seit letztem Jahr immer wieder nach Slowenien. Sie wollen mehr über die vielerorts wenig beliebten Raubtiere herausfinden, sie in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten und auf spannende Weise fotografisch wie filmisch dokumentieren.

Der Foto-Film-&-Recherche-Plan für 2016 ist auf jeden Fall randvoll und beinhaltet u. a.: Fotofallen aufstellen, Erlebnisse und Meinungen sammeln, Wissenschaftler, Jäger, Touristiker und Schafhirten treffen, fotografieren, filmen, schreiben.

Selbstauslösende Fotofallen gehören zur Ausrüstung des Teams. Damit können professionelle Fotos von Bären in freier Wildbahn aufgenommen werden. (Foto: S, Sonvilla)

Und wofür? – Um es letztlich mit möglichst vielen Menschen zu teilen, um ihnen persönliche Erlebnisse zu schildern, fundierte Erkenntnisse zu liefern und packende Foto-Einblicke in eine Welt zu gewähren, die nur die wenigsten zu sehen bekommen. Denn ihrem gefährlichen Image werden die Bären selber nicht gerecht. Kaum erblicken sie einen Menschen, ergreifen sie auch schon die Flucht. Das gilt übrigens auch für Wölfe und Luchse, mit dem Zusatz, dass Wölfe und Luchse von Haus aus so gut wie unsichtbar bleiben.

Vielleicht gibt es ja auch im Herzen Mitteleuropas wieder einmal mehr Platz für große Beutegreifer. Marc, Christine und Robert möchten ihren Teil dazu beitragen, deswegen kooperieren sie nicht nur mit Partnern in Slowenien, sondern auch in ihrer Heimat. Einige österreichische Nationalparks, Wildnisschutzgebiete und Naturschutzorganisationen unterstützen ihre Bemühungen. Gemeinsam lässt sich eben mehr bewegen.

Noch aber gibt es viel Arbeit zu tun! Wer über das Projekt am Laufenden bleiben möchte, kann sich in die Facebook-Seiten der drei Fotografen reinklicken bzw. die gemeinsame Projekt-Webseite im Auge behalten: http://lebenamlimit.at/

Momentan ist die Webseite noch etwas ruhig, aber ab Sommer soll sie regelmäßig aktualisiert werden.

Posted in Bär and tagged Bär Slowakei, Bären, Bärenland, Braunbär Slowakei, Forschung Bär, Forschung Bären by bayernwild with no comments yet.

Herdenschutz – eine Aufgabe für alle

Wie können Nutztiere vor Übergriffen von Wölfen geschützt werden? Mit dem Thema müssen wir uns heute auseinandersetzen, bevor morgen der Wolf da ist. (Foto: S. Jaeger)

Herdenschutz wird auch in Bayern ein zunehmend drängendes Thema. Mit der Rückkehr der Wölfe müssen sich Nutztierhalter damit auseinandersetzen wie sie ihre Tiere vor Übergriffen weitgehend schützen können. Dass dies zunächst mit Umdenken, Arbeit und Geld verbunden ist, ist kein Geheimnis. Ebenso ist es aber auch kein Hexenwerk. Die Rückkehr großer Beutegreifer allein ist nicht der Grund für das Aussterben der Schafbetriebe. Hierfür gibt es seit Jahren wesentlich unmittelbarere Probleme – aber das ist ein anderes Thema.

Herdenschutz beginnt im Kopf

Mit der Ausrottung großer Beutegreifer, wie Bär, Wolf und Luchs mussten wir uns keine weiteren ernsthaften Gedanken zum Schutz unserer Nutztiere auf freien Fläche machen. Füchse und Kolkraben töten ab und an v.a. Lämmer, in manchen Gegenden sind freilaufende Hunde mit laizze-faire Hundebesitzern oder ganz ohne Begleitung eher das Problem. Nun steht der Wolf vor der Tür und stellt v.a. die Schafhaltung auf eine neue Probe. Begeistert hört man wohl kaum einen Schafhalter von der Rückkehr der Wölfe sprechen. Dennoch gibt es ein paar, die sich schon seit Jahren damit befassen, sich fortbilden und Systeme (von Zäunung bis Schutzhund) ausprobieren. Sie wollen gerüstet sein, wenn es eines Tages heißt: Wölfe sind dauerhaft zurück in Bayern. Eine Verweigerungshaltung löst das Problem nicht. Eine Nutztierhalterin, die sich mit dem Thema eingehend befasst, erzählte, dass sie von Kollegen als „Wolfsfreund“ beschimpft wurde. „Ich bin nicht für den Wolf. Ich bin für meine Tiere“ war ihre Antwort. Jetzt ist die Chance ohne akuten Druck durch dauerhafte Wolfspräsenz, zu lernen, wie sich Tiere schützen lassen, wie die Arbeit und der Umgang mit Herdenschutzhunden ist etc. Das sollten wir alle – Nutztierhalter, Behörden und Naturschutzverbände – nutzen!

Herdenschutz in Bayern – erste Hilfestellung

Bereits vor Jahren veröffentlichte das Landesamt für Landwirtshaft den Leitfaden: Rückkehr von Luchs, Wolf und Bär – Was tun als Nutztierhalter? . Hier wird ausführlich auf die Schutzmaßnahmen von Bienen, Schafen und Dammwild eingegangen. Das Heft gibt eine gute Zusammenfassung der Situationen und Möglichkeiten. In der Praxis wird noch viel diskutiert und gefachsimpelt. Letztendlich müssen wir gestehen: keine Ahnung, wie es in Bayern sein wird, wenn es wieder Wolfsrudel gibt. Es gibt Erfahrungen aus Ländern in denen Bär, Wolf und Luchs nie ausgestorben waren (hier gibt es auch heute noch Schafhaltung!), wie z.B. Slowenien oder Rumänien. Es gibt Erfahrungen aus Ländern, in denen es wieder Wölfe gibt, wie z.B. Bundesländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern etc oder Frankreich. Und hier gehen die Meinungen dann schon auseinander. Die einen sagen: alles kein Problem. Die anderen: alles unmöglich. Die Wahrheit wird, wie so oft, dazwischen liegen. Landschaften und Haltungsformen unterscheiden sich, ebenso die gesellschaftlichen Voraussetzungen (Besiedlung, Lohn…). So helfen uns die Erfahrungen aus anderen Gebieten sicher ein Stück weit, letztendlich müssen wir alle aber so frei sein selbst zu lernen.

Finanziell unterstützt werden Herdenschutzmaßnahmen in Bayern bislang nur in geringem Umfang. Beispielsweise muss der Nutztierhalter die Anschaffung und die Haltung von Herdenschutzhunden selbst leisten, ebenso Kosten für evtl. Umbau des Zaunes. Unterstützung erfährt man von Seiten des Landesamt für Umwelt über Beratung, Informationsveranstaltungen oder Exkursionen. Ebenso werden Elektrozäune bereitgehalten, die bei Übergriffen durch den Wolf angefordert werden können und so ein erster Schutz vor weiteren Angriffen sein können.

Eine Förderrichtlinie Herdenschutz gibt es in Bayern, anders als bspw. Sachsen oder Niedersachen, noch nicht. Mit der Beratungsstelle ist ein erster Schritt gemacht, der hier aber nicht enden kann. Von staatlicher Seite muss weiterhin daran gearbeitet werden, wie die Rückkehr von Wölfen und die Nutztierhaltung zusammengebracht werden können.

Herdenschutz in Bayern – praktische Umsetzung

Ein paar Nutztierhalter in Bayern testen bereits Formen der Schutzmaßnahmen. Neben Zäunen, die entsprechende Standards erfüllen, finden Herdenschutzhunde Einsatz bei Schafen, Rindern und Pferden. Sie bringen bereits Erfolge gegen Übergriffe von Füchsen und Kolkraben und lehren ihre Besitzer, was es bedeutet einen Herdenschutzhund als Mitarbeiter zu führen. Auswahl des geeigneten Tieres und Umgang will gelernt sein. Auch als Spaziergänger und Wanderer dürfen wir uns darauf einstellen, dass ein Herdenschutzhund seinem Namen alle Ehre macht und seine Herde beschützt. Das müssen wir verstehen und akzeptieren.

Eine Initiative, die ihren Ursprung in Mecklenburg-Vorpommern nahm, breitet sich nun in mehrere Bundesländer aus: WikiWolves. Hier helfen Freiwillige mit ihrem Engagement und ihrer Arbeitskraft Nutztierhaltern bei Zaunbau und weiteren Arbeiten, die zum erfolgreichen Herdenschutz beitragen. Neben der praktischen Hilfe ermöglicht dieser Einsatz ein gegenseitiges Kennenlernen und Verstehen. Eine prima Initiative, die wir weiterhin verfolgen werden und der wir bald einen eigenen Blogeintrag widmen!

In Deutschland unterstützen zwei Vereine die Arbeit mit Herdenschutzhunden: Die AG Herdenschutzhunde und der Verein für arbeitende Herdenschutzhunde. Hier finden Interessierte kompetente Ansprechpartner, Erfahrung und Beratung.

Herdschutz ist eine Aufgabe für alle

Herdenschutz ist eine Aufgabe für Nutztierhalter, die sich konkret mit der Fragestellung auseinandersetzen und praktische, praktikable Lösungen finden müssen. Naturschutzverbände, die ihren eigenen Forderungen nach Rückkehr von heimischen Wildtieren und Erhalt von angepassten Tierhaltungsformen/Pflege von Naturschutzflächen zusammenbringen müssen und letztendlich die politische Instanz, die die Voraussetzungen und Unterstützung dafür schaffen muss.

Posted in Allgemein, Luchs, Wolf and tagged Herdenschutz, Herdenschutz Bayern, Herdenschutz in Bayern by bayernwild with no comments yet.

Abschuss von Wölfen

Wölfe in Bayern. Mit ihrer Wiederkehr wird auch die Diskussion um das Vorgehen bei „Problemfällen“ lauter. (Foto: R. Simonis)

Der Abschuss von Wölfen wird bei uns heiß diskutiert. Die Managementpläne (soweit in den einzelnen Bundesländern vorhanden) geben grundsätzlich Vorgaben zu den Voraussetzungen, die vorliegen müssen, um die Entnahme dieses geschützten Tieres zu genehmigen. Doch ab wann ist der Wolf ein Problemwolf? Was ist eine geeignete Vergrämung? Wurde alles dazu getan? In Deutschland muss wohl noch viel dazu diskutiert werden.

Sobald Wölfe in einem Gebiet auftauchen werden oft Stimmen laut, die den legalen Abschuss von Tieren fordern. Im Sinne von „währet den Anfängen“ soll damit die Möglichkeit aufgeführt werden, zunehmende Wolfsvorkommen einzudämmen oder „Problemtiere“ zu entfernen. Ohne rechtliche Voraussetzungen, sind weiterführende Überlegungen dazu hinfällig. Bislang sind in Bayern nur Einzeltiere aufgetaucht. Dies kann sich in den kommenden Jahren ändern. Wölfe sind hierzulande streng geschützte Wildtiere, die dem Naturschutzrecht, nicht aber dem Jagdrecht (Ländersache) unterliegen. Beispielsweise ist der Wolf in Sachsen auch dem Jagdrecht unterstellt, genießt aber ganzjährige Schonzeit. Aber auch hier gilt der hohe Schutzstatus der Flora-Fauna Habitat Regelung, wie für alle europäischen Länder.

In Niedersachsen haben MT6, genannt „Kurti“, und die „Goldenstedter Wölfin“ eine rege Diskussion über Entnahme, Vergrämung und ausreichenden Herdenschutz ausgelöst. Im Fall von MT6 hat das Niedersächsische Umweltministerium nun (25.4.2016) die Entnahme angeordnet. Trotz Vergrämungsversuche durch einen Experten ist der Wolf nach Einschätzung von Experten ohne Scheu und nähert sich Menschen auf geringe Distanz. Zunächst soll der Wolf betäubt und in ein Gehege gebracht werden. Findet sich kein für ein Wildtier dauerhaft geeignetes Gehege, wird er wohl getötet. Ein Wildtier, wie den Wolf, dauerhaft in Gefangenschaft zu halten, hat sich in der Vergangenheit als äußerst schwierig erwiesen. NACHTRAG: MT6 wurde am 27.4.2016 „letal entnommen„.

Abschuss von Wölfen – Ausnahme: Entnahme von Einzeltieren

Nur unter ganz bestimmten und begrenzten Voraussetzungen kann die Diskussion um den Abschuss (meist wird dabei von Entnahme gesprochen) geführt werden. So sieht der Managementplan für Wölfe in Bayern dies nur vor, wenn erhebliche wirtschaftliche Schäden (Landwirtschaft/Forst/Fischerei) entstehen, Gefahr für Menschen besteht, Schutz von natürlich vorkommender Tier- und Pflanzenwelt gefährdet ist. Alle möglichen Alternativen müssen durchdacht und umgesetzt werden, bevor Schritte zur Entnahme durch die Regierung als höhere Naturschutzbehörde erlaubt werden. Dabei darf sich der Erhaltungszustand der Population nicht verschlechtern, wie es im Managementplan heißt. Demnach müssten Entnahmen bei einer sich aufbauenden Population ausgeschlossen sein.Demnach müssten Entnahmen bei einer sich aufbauenden Population ausgeschlossen sein, ausser bei Gefahrenabwehr – hier geht der Mensch natürlich immer vor.

Grundsätzlich verweigern sich viele Naturschutzverbände, auch die Gregor Louisoder Umweltstiftung, nicht der Entnahme einzelner Wölfe, wenn die hohen Anforderungen des Managementplanes eindeutig gegeben sind. Voraussetzung ist, wie es auch die Gesetzeslage vorgibt, eine ausführliche Einzelfallprüfung und Prüfung der Alternativen. In ausreichend großen Populationen ist denkbar ein als problematisch eingeschätztes Tier gezielt abzuschießen, wenn keine gravierenden naturschutzrechtlichen oder wildtierbiologischen (Populationsstärke) Gründe dagegenstehen. Die Problematik dürfte eher darin bestehen eine fundierte, einstimmige Expertenmeinung heranzuziehen, auf deren Rat die Regierung eine richtige Entscheidung treffen kann.

Helfen Wolfsabschüsse Nutztiere langfristig zu schützen?

Zum Schutz von Nutztieren scheint der regelmäßige, legale Abschuss von Wölfen nicht beizutragen. Zumindest zeigt dies eine Untersuchung aus den US-Bundesstaaten Idaho, Montana und Wyoming. Auch wenn Wölfe (Rudelstruktur), Haltungsformen der Nutztiere und weitere Faktoren nicht Eins zu Eins vergleichbar sind, soll die Studie hier im kurzen Abriss vorgestellt werden.

Mit Daten aus 25 Jahren wurde versucht einen Zusammenhang von Wolfsabschüssen und Übergriffen auf Nutztierherden herzustellen. Mutmaßlich sollte die Reduzierung der Wölfe auch zu einem Rückgang der Risse führen. Allerdings stellte sich heraus, dass die Zahl der Übergriffe um 4% bei den Schafen und 5-6% bei Rindern zunahm. Es scheint so, dass bei Abschüssen von Wölfen im Folgejahr mehr Würfe diesen Verlust ausgleichen. Überschreitet der Abschuss 25% der Wolfspopulation geht die Zahl der reproduzierenden Paare, der Wölfe und der Übergriffe auf Nutztiere zurück. Auf lange Sicht gesehen ist dieser hohe Abschuss, laut Studie, aber nicht haltbar. Die Untersuchung kommt zum Schluss, dass der Abschuss einzelner Wölfe, die Nutztiere reißen, kurzfristig sinnvoll sein kann. Allerding wird empfohlen Alternativen zu überdenken.

Der Abschuss von Wölfen kann zu einer Zersplitterung der Rudel führen und damit zur Bildung neuer reproduzierender Wolfspaare. Die dahinterstehende Vorstellung, mit Abschüssen die Wölfe zu dezimieren und Übergriffe auf Nutztiere zu minimieren scheint für das untersuchte Gebiet nicht aufzugehen.

Einige Meinungen/Stellungnahme zur Entnahme Wolf MT6

http://www.lausitz-wolf.de/index.php?id=1524

http://www.lausitz-wolf.de/fileadmin/PDF/Gemeinsame_Erklaerung_zu_MT6_28042016.pdf

http://www.wwf.de/2016/april/auffaelliger-wolf-mt6/

http://woelfeindeutschland.de/mt6-auf-dem-weg-zur-nordsee/

Studie: Effects of Wolf Mortalitiy on Livestock Depredations http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113505

Posted in Wolf and tagged Abschuss von Wölfen, Abschuss Wolf, Abschuss Wölfe by bayernwild with no comments yet.

Felines Immundefizienz Virus bei Luchs gefunden

Luchs aus freier Wildbahn wurde positiv auf Felines Immundefizienz Virus (FIV) getestet.

Felines Immundefizienz Virus bei Luchs gefunden: Der zur Wiederansiedlung im Nationalpark Kalkalpen (Österreich) in der Schweiz gefangene Luchs-Kuder ist mit dem FIV infiziert. Bei Routineuntersuchungen die bei Fängen aus der freien Wildbahn und Umsiedlung durchgeführt werden wurde dies festgestellt.

Felines Immundefizienz Virus bei Luchs gefunden: Der zur Wiederansiedlung im Nationalpark Kalkalpen (Österreich) in der Schweiz gefangene Luchs-Kuder ist mit dem FIV infiziert. Bei Routineuntersuchungen die bei Fängen aus der freien Wildbahn und Umsiedlung durchgeführt werden wurde dies festgestellt.

Luchs wird eingeschläfert

Der Luchs ist zur Quarantäne derzeit im Alpenzoo Innsbruck. Da es sich um eine geschützte Wildtierart handelt, bedarf es der Genehmigung. Diese wurde auf Empfehlung der Amtstierärztin vom Stadtsenat nun beschlossen. Eine Entlassung in freie Wildbahn kommt nicht in Frage, da das Virus so weiterverbreitet werden kann. Für das Wildtier ist ein Verbleib in Gefangenschaft ebenso wenig denkbar und wird von Experten als großer Stress für das Tier bewertet. Die Bewertungen sind aus Sicht des Naturschutzes und Arterhalts der Luchse in freier Wildbahn nachvollziehbar. Eine bekannt gewordene, tödlich verlaufende Krankheit sollte durch ein infizierte Tier nicht weiter ausgebreitet werden. Die artgerechte Haltung eines an ein Leben in freier Natur gewöhntes Tier (Reviergröße ca. 200km²) ist nahezu unmöglich.

Die Wirkungsweise von FIV

Das FIV ist mit dem HIV verwandt, kann aber nicht von Katze auf Mensch übertragen werden. Ebenso wie das HIV schwächt das FIV das Immunsystem und kann zu verschiedenen Erkrankungen führen. Die Übertragung erfolgt vornehmlich über den Speichel (Biss). Das Virus befällt T-Lymphozyten, die zur Produktion von weißen Blutzellen (wichtig für Immunabwehr!) dienen. Befallene T-Lymphozyten bilden nun weitere FIViren. Im Laufe der Erkrankung geht die Anzahl weißer Blutkörperchen zurück, das körpereigene Abwehrsystem bricht zusammen, der Befall von Krankheiten nimmt zu. Über kurz oder lang führt die Erkrankung zum Tode des Tieres, da bereits für ein gesundes Tier harmlose Krankheitserreger schwere Infekte auslösen können und den Organismus immer weiter schwächen.

Felines Immundefizienz Virus bei Luchs gefunden – Weitere Informationen darüber können Sie hier nachlesen:

www.tierklinik.de/medizin/infektionskrankheiten/virusinfektionen/fiv-felines-immundefizienz-virus

Posted in Luchs and tagged Felines Immundefizienz Virus bei Luchs, Felines Immundefizienz Virus Luchs, FIV Kalkalpen, FIV Luchs, FIV positiv, Katzen AIDS, Kuder FIV, Luchs Kalkalpen by bayernwild with no comments yet.